“思辨性阅读与表达”学习任务的设计与实施

作者: 邵侠

摘 要 思辨性是“思辨性阅读与表达”学习任务群的核心价值。在“思辨性阅读与表达”学习任务群的实际教学中,要紧扣“思辨性”,提炼思辨性问题,设计指向思辨的学习任务,开展思辨性学习活动,落实阅读评价,以有效促进学生思辨能力的发展,培养理性思维和理性精神。

关键词 思辨性 思辨性阅读与表达 学习任务设计

“思辨性阅读与表达”学习任务群第一次整体而又集中地出现在新课标中,体现了语文课程对思维能力发展的明确、深化和强调。“思辨性阅读与表达”任务群旨在让学生掌握比较分析、辨析推理的思维方法,培养辩证思考、理性表达的思辨能力,是培养学生语文核心素养中“思维能力”的重要载体。那么,在实际教学中,如何设计并实施该学习任务,让培养与发展“思维能力”落地生根呢?本文以统编版六年级下册第五单元《真理诞生于一百个问号之后》为例,探讨“思辨性阅读与表达”学习任务的设计与实施,力求有效促进学生思维能力的发展。

一、“思辨性阅读与表达”学习任务设计

思辨能力是思维能力的具体表现,是“思辨性阅读与表达”学习任务群培养的核心[2]35。“思辨性阅读与表达”学习任务群的教学实施应以“思辨”为主线,设计多种形式的学习任务,培养学生的思辨能力。

(一)设置思辨任务情境

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出:“增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革”[1]3。《真理诞生于一百个问号之后》是六年级下册第五单元的课文,归属“思辨性阅读与表达”任务群,本单元的语文要素为“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”,结合本单元的人文主题“科学精神”和学生思维发展的特点,可以创设以下学习情境:“同学们,辩论需要具备理性的思考,严密的逻辑,良好的表达力。校园辩论大赛马上就要开始了,如果你能顺利地完成本课三个学习任务,就能成为一名出色的辩论家!愿意接受挑战吗?”

该情境将“明观点、学论证、会论证”迁移统整为一体,力求密切联系生活,能有效驱动真实的学习,让思辨活动真正发生,适切“思辨性阅读与表达”主题统领下的整体教学。

(二)提炼思辨性问题,架构学习任务

“思辨性阅读与表达”学习任务群的推进离不开设计具有思维含量的思辨性问题。好的思辨性问题能让我们了解思维的本质,其往往指向这一学习任务群的核心概念,能够帮助学生持续而有效地开展探究,不断厘清重要的观点、知识或技能,并能依靠证据证明自己的想法或观点[2]38。根据本单元的语文要素,本课的思辨性问题应从议论文的思维方法角度提出。可提炼出以下思辨性问题:问题1:“真理诞生于一百个问号之后”是这篇议论文的观点吗?问题2:作者选取三个事例论证观点,是否有效?问题3:在课后“小练笔”中,你能提出合适的事例来证明观点吗?

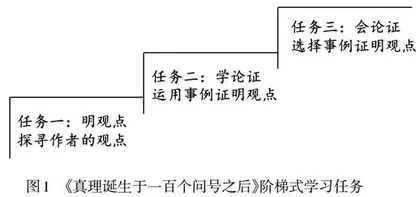

围绕以上三个思辨性问题,可以设计指向“思辨性”的“阶梯式”学习任务(见图1)。

任务一“明观点”指向上述思辨性问题1,通过阅读、比较、质疑、推断,正确把握作者的观点;任务二“学论证”指向思辨性问题2,意在引导学生探究事例与观点的关系,明白作者是如何运用事例证明观点的;任务三“会论证”指向思辨性问题3,重在培养学生根据观点,选择恰当的事例证明观点的能力。

(三)依托实践活动,开展思辨阅读

“思辨性阅读与表达”学习任务应设计阅读、讨论、探究、演讲、写作等多种学习活动,引导学生学习发现、思考、探究问题的思路和方法[1]31。构建学习任务整体框架后,需要借助语文实践活动的开展让学习任务落地生根,实现提升学生的思辨能力这一核心目标。《真理诞生于一百个问号之后》的学习任务安排了10项语文实践活动,具体如表1所示。

二、实施思辨性学习任务,嵌入过程性评价

设计多样化的思辨性学习任务后,教师还要有目的、有计划、有步骤地开展各项思辨性学习活动,引导学生深入文本内部,感悟文本语言的精妙,体察思维过程与思维方法的秘妙。同时,为了确保学习过程的有效性,还要注重过程性评价,以评测学,以评促学。

(一)明观点

阅读议论文,首先要把握作者的观点。许多学生阅读文章后认为,文题《真理诞生于一百个问号之后》就是观点。顾名思义,题目的意思就是:真理来自不断地提问。难道仅仅需要提问,就可以诞生真理了吗?这样的观点未免有失严谨。那么,作者的观点究竟是什么呢?学生仔细阅读后,发现文章的第二节更像是作者的观点。但是,这样的观点未免有点太长了!若是让学生自主探究,学生或许能有所发现,但可能是笼统、模糊的。此时,我们可以借助思维导图和相应评价表。

1.借助思维导图,明确作者观点

把握作者的观点,绘制思维导图是一种很有效的办法。教师可以引导学生根据文章第二节内容,提取关键信息,辨析关键信息之间的逻辑关系,绘制思维导图(见图2),让作者的思维可视化。借助思维导图,学生可以精准把握作者的观点:从细微现象出发,不断发问,不断探索,就能找到真理。

2.通过思维导图评价,考查学习效果

“作者的观点”思维导图评价表(见表2),除了关注学生分析、提取、概括能力之外,还考查了学生的逻辑思维能力。

(二)学论证

阅读议论文,不仅要读懂文本内容,更要关注议论文的思维方法。议论文的精髓当数论证部分,教学中,要引导学生通过分析、质疑、思辨,发现作者的证明秘妙。

1.理清事例的表达顺序,体悟证明方法

(1)教学设计如下:

①学习第一个事例。自由读第三节,“?”和“!”指的是什么?请你分别用“ ”线和“ ”线画出来。

②请你用这样的方法学习后两个事例,填写表格(样例见下表3)。

③观察表格,你能发现三个事例的表述顺序有什么特点?这样的叙述顺序与观点的表述方式有什么相似之处?

④辩一辩,作者所选的这三个事例为什么就能证明作者的观点呢?

(2)引导学生思辨:恰当地选择事例并不等于完成了证明任务,更为关键的是要在事例与观点之间构建起坚实的逻辑纽带,即证明关系的构筑。以上三例皆是循“细微现象—不断发问—不断探索—找到真理”的顺序写的。这与作者观点中所阐释的真理探索历程相契合,从而在事例与论点间架设起一座坚实的桥梁,实现了论据对论点的有力支撑。因此,三例虽异,却共同诠释了同一深刻哲理(作者的观点)——从细微现象出发,不断发问,不断探索,就能找到真理。

2.辨析事例的典型性,感悟论证思维

(1)教学设计如下:

读以下两个事例,辩一辩,看看能否用它们替换文中作者所列举的三个事例。

事例一:明代历史学家谈迁立志要编写一部明史。他广泛搜集、整理史料,历经20多年的撰写,6次修改,终于完成了一部400多万字的明朝编年史——《国榷》。

事例二:用火炉烧开水是一件司空见惯的事情,而英国的瓦特却注意到:每当开水沸腾时,壶盖就会啪啪作响,不停地往上跳动。那么,是什么使壶盖跳动呢?为什么水开了就跳动?是什么东西推动它?这一连串的问题促使瓦特连续几天蹲在火炉旁仔细观察,反复实验。由此他发现,是水蒸气推动壶盖跳动。利用这一发现,瓦特发明了蒸汽机。

(2)引导学生思辨:事例一讲的是谈迁立志编写明史,坚持不懈搜集、整理史料,历经20多年,多次修改,写成历史巨著《国榷》的事情,说明的是“有志者事竟成”的道理,与“从细微现象出发,不断发问,不断探索,就能找到真理”的观点没有关系,所以不能替换原文中的事例。事例二讲的是瓦特从开水沸腾时,壶盖就会啪啪作响,不停地往上跳动的现象中发现问题,进行了反复的观察和实验,发现是水蒸气推动壶盖跳动,发明了蒸汽机,与作者的观点一致,所以可以替换原文中的事例。

(3)通过用事例证明观点任务评价,考查学生的思考过程和思维方法

用事例证明观点任务评价表(见表4),关注学生的学习表现,考查学生对内容的分析、提取、梳理能力,以及学生能否再现作者的论证思维过程。

(三)会论证

1.选例辨析

(1)教学设计如下:

古人有云:玩物丧志。意思是说沉迷于玩赏喜爱的事物,就会丧失志向。其实,玩是人与生俱来的天性,有时候,许多人玩也能玩出个名堂来。你要证明课后“小练笔”中“玩也能玩出名堂”这一观点,你会选择哪些事例呢?请说出你的理由。

①荷兰人列文虎克从小就喜欢玩放大镜。有一次,他把两枚放大镜叠放在一起,忽然发现镜片后面的东西被放大了。经过多次实验,他最终发明了显微镜。

②西汉的司马迁立志编写一本前所未有的史书。他广泛搜集资料,夜以继日地撰写,历经四十年,终于完成史学巨著——《史记》。

③美国人富尔顿划船到海上游玩。他发现伸进海水中不停地戏耍的双脚,能起到船桨的作用,推动船儿漂移。通过反复实验,他发明了轮船。

(2)引导学生思辨:事例①③都是说在玩中有所发现,反复探索,取得成就的故事,与“玩也能玩出名堂”的观点契合;事例②可以作为课后作业中另一个观点“有志者事竟成”的论证事例。

2.事例转换

(1)教学设计如下:

①如果把本文第三个事例魏格纳通过观察地图,提出“大陆漂移学说”直接搬进文后小练笔证明“玩也能玩出名堂”这一观点,你们觉得合适吗?

②老师给你提供了开头和结尾,你能把中间部分补齐吗?

德国气象学家魏格纳躺在病床上百无聊赖地看世界地图,发现……他提出了“大陆漂移学说”。

(2)引导学生思辨:如果用这一事例证明“玩也能玩出名堂”,必须对这一内容筛选、精简。我们可以仿照以上证明“玩也能玩出名堂”的事例,把魏格纳提出“大陆漂移学说”的故事概述成“在玩中有所发现—反复探索—取得成就”三个阶段。如此一来,结构清晰,契合观点,论证有力。

3.课后小练笔

(1)教学设计如下:

请在课后“小练笔”中选择一个观点,用具体的事例加以论证,然后仿照课文,加个开头和结尾,就是一篇完整的议论文了。

(2)通过“小练笔”评价,考查学生的学习效果和思维方法。

“小练笔”评价表(见表5)既要关注学生的语言表达能力,又要考查学生的论证思维方法。

综上所述,思辨性是“思辨性阅读与表达”学习任务群的核心价值。在“思辨性阅读与表达”学习任务群的实际教学中,要紧扣“思辨性”,提炼思辨性问题,设计指向思辨的学习任务,开展思辨性学习活动,落实任务评价,以有效促进学生思辨能力的发展,培养理性思维和理性精神。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王红霞.凸显思辨特性,培养思辨能力[J].语文建设,2023(10).

(责任编辑:武 亮)