基于规则还是自由发挥?探索自主游戏改革背景下幼儿园教师的游戏观

作者: 胡南 李悦心

[摘 要] 自主游戏作为学前教育改革的核心议题,目前对其内涵的讨论集中在教师作为游戏规则的设定者而限制儿童自由的批判上。然而,被冠以这种名义的教师在实际自主游戏实践中如何理解自由与规则之间关系的探讨却较为欠缺。本研究采用质性方法探讨这一问题,发现文化规则和互动规则会阻碍儿童的自由,从而窄化了儿童可获取经验的范围;相反,形式规则和心理规则有助于促进儿童的自由实践,并赋予其面向高层次经验的价值。此外,教师并非上述规则的设立者而是协调者,以破除障碍或促进实践。本研究的理论启示在于重构自主游戏中自由的内涵,将其拓展成通过教师协调规则来引领儿童追求更高阶经验的实践模式;实践的启示在于呼吁自主游戏的评估应基于高阶经验的追踪和规则价值的肯定,以推进未来自主游戏的有效改革,促进高质量学前教育的发展。

[关键词] 自主游戏;自由;规则;学前教育;幼儿园教师

一、问题提出

(一)自主游戏价值的重视:儿童的主体性经验的强调

对于儿童教育领域中“游戏”这一概念的定义,当前存在多种分析方法。有学者从词源意义上区分“play”和“game”,以实现对游戏概念在教育中的多元化定义[1];也有学者通过梳理西方游戏论的演变历史,归纳各种价值取向来丰富对儿童游戏的概念理解[2]。然而,目前被广泛接受的关于游戏的独特定义来自维特根斯坦,他认为游戏的概念不应该来自相似概念的区分,也不应该通过列举相似的概念来达成统一,因为游戏构成了一种“家族相似性”,具有“家族性特征”[3]。具体来说,游戏作为活动的集合,其特征不在于集合中所有活动的共同性,也不在于其中任何一个活动的独特性,而在于这些活动之间的相似性和差异性。

在中国学前教育发展的过程中,一些例子可以清晰地展示游戏的“家族性特征”。著名的人类学作品《三种文化中的幼儿园:中国,日本和美国》描述了20世纪80年代中国幼儿园中的游戏:儿童根据图纸拼搭积木,完成后举手由老师进行检查[4]。15年后,随着 21 世纪初“以游戏为主的教学”理念的迅速传播,这所幼儿园的积木游戏重新被视为发展空间知觉的活动,教师的角色也转变为“引导孩子”,减少了对儿童游戏的限制[5]。而最近,安吉游戏中儿童独立于教师选择游戏材料的模式得到了广泛支持,这导致教师被倡导成为“闭上嘴,管住手,睁大眼,竖起耳”的观察者,以让儿童成为真正的游戏主导者[6]。这些形式各异的活动都被称为“游戏”,它们具有的家族性特征之一——教育价值——是相似但又具有差异的。

这些游戏活动承载的相似的教育价值在于为儿童提供“经验”,正因如此,“坚持游戏为基本活动”成为长期以来指导我国学前教育科学发展的一系列政策①中的重要话语。此外,这些游戏活动的演变过程明显反映出儿童在游戏中的主体地位不断提升,这恰恰是这些游戏活动中教育价值的差异所在,即在提供经验的“主体性程度”上有所不同。值得注意的是,对游戏为儿童提供主体性经验的教育价值的肯定,已不再是单纯的理念传播,而是承载着国家的意志,这体现在当前政策对“自主游戏”的重视上。在2020年教育部发布《关于实施安吉游戏推广计划的通知》后,安吉游戏中的自主游戏的模式开始在全国范围内得到试点推广。②随后,自主游戏的推广从特定模式的试点扩展到普遍精神的传播。2022年颁布的《幼儿园保育教育质量评估指南》中强调了“确保幼儿每天有充分的自主游戏时间”,并要求“支持幼儿自主选择游戏材料、同伴和玩法”。此外,2023年颁布的《幼儿园督导评估办法》从教育价值、经验提供和发展引导等关键方面回应了自主游戏是教师“尊重儿童主体地位”的具体体现。

在现行教育政策中,“自主游戏”这一术语正逐步占据重要的地位,已经成为促进学前教育改革的一个关键概念。这种趋势可以被理解为游戏活动中某种家族性特征被放大。具体地说,在提倡“自主游戏改革”的背后,蕴含着将游戏活动所提供经验的主体性特质最大化的愿景,从而使游戏的教学价值更有益于儿童。有鉴于此,深入分析“自主游戏”概念的现代内涵变得至关重要,通过探究其如何在理论层面被构建,进而理解其以何种方式满足儿童主体地位和经验需求。

(二)自主游戏内涵的局限:自由和规则之间的单向关系

在概念建构过程中,对话式建构相较零散的建构更能围绕概念中的核心关键词开展,以凸显概念的内涵。③对“自主游戏”这一概念最新的对话式建构,主要集中在门少娟等人的探讨上[7]。这些学者总结出,普遍认为的“自主游戏”是指儿童基于个人兴趣和需求,自由地选择、发起和推动的游戏,其意义在于儿童通过游戏获得的经验是非教师限制而符合主体性需求的。然而,他们也质疑这种解读将游戏简化为单一主体参与的线性活动。换句话说,即便儿童能够自由地触发游戏,这并不意味着他们能在游戏过程中不受任何外部条件的干扰,保持自由的连续性。因此,这些学者呼吁将“自主游戏”的概念更新,强调儿童的自由应该贯穿于整个游戏过程。这种自由的存在意味着教师作为外部条件之一,不仅能够不限制儿童的自由,还能够捕捉到这些自由时刻,进而对这些时刻下产生的经验的主体性效用进行评价。从这种对话式的建构中,能看到有关“自主游戏”概念的内涵围绕的两个关键词是:“儿童的自由”和“教师的限制”。

“自由”(freedom)是“自主游戏”的核心元素,是儿童获得符合其主体需求的经验的必要条件,正如有学者表达“幼儿天性中的‘自由’是自主游戏开展的身份基点”[8]。此外,有学者认为“自主游戏”是“基于自主性的自由游戏”[9],这响应了“自由”是“自主性”的上位概念的观点[10]。值得注意的是,对“教师的限制”的强调反映了目前自主游戏内涵中的“自由”与“消极自由”(negative freedom)的范畴相一致,即自由是一种被动状态,体现主体不受他人约束的状态,需要个体避免外部障碍、限制或干扰来获得[11]。在这种背景中,游戏中不可缺少的元素“规则”(rule)被强加于教师角色,教师被视为设定和执行游戏规则的代理人,因而在某种程度上成为儿童为获得自由而需要避免的外部因素。

这种观点可能受到传统师生关系非对称性的影响,并在早期对游戏的概念与内涵做出贡献的学者的思考中有迹可循,进而影响了自主游戏内涵的当下建构。1989年出版的《学前教育学》将教师构思的游戏称为“有规则的游戏”,以区别由儿童构思的“创造性游戏”[12]。这种划分延续到目前对“自主游戏”概念的建构中,旨在区别于由教师设定规则的“结构性游戏”和“控制性游戏”[13]。刘焱将“规则游戏”作为一种游戏的分类,认为其中的规则是具有(包括教师在内)长辈传承的社会传递性[14]600;这导致在后来的学术讨论中,这类游戏被认为不是自主游戏,因为儿童在这些游戏中并非规则的自由创造者[15]。此外,这些观点进一步支持了一些学者的看法,即自主游戏的本质是儿童“自我规定”地进行游戏[16]。

相反地,与“消极自由”相对应的“积极自由”(positive freedom)[11],即自由被视为一种主动的状态,体现了个体追求和实现意愿目标的能力,表现为一种由个人内部的控制、支配和决策带来的实践,在当前自主游戏的内涵中并没有得到充分关注。④然而,这种对自由的解读在经典游戏理论中已有所涉及,其中游戏规则作为一种结构性的元素,能够激发儿童的自由实践,即儿童通过“去做”某种围绕规则的活动来表现拥有自由。

皮亚杰(Piaget)在其游戏阶段论中明确提出了“规则性游戏”[17],其中的规则被视为一种不可协商的准则,每位玩家都应该以相同的方式遵循。随着认知的发展,学前后期的儿童已经具有对练习性游戏进行适度改进的能力,这种能力通过理解、选择和管理规则而形成,然后推动儿童进入规则性游戏的阶段。因此,游戏规则的存在是为了激发儿童“去应用规则”的自由。维果茨基(Vygotsky)重点关注的是假装游戏(角色扮演游戏)中的“规则”,其指向“社会角色规范”,即在特定的文化中理解某种社会角色的期望。这种规则的遵守为儿童带来了“去想象”的自由:“孩子所扮演的角色以及他与角色的关系总是源于规则,即想象的情境总是包含规则。在游戏中,孩子是自由的,这是一种幻想的自由”[18]。尽管赫伊津哈(Huizinga)没有把重点放在儿童游戏上,但他强调游戏规则是维持群体秩序的重要元素。他认为,现实社会中被视为违反文明秩序的行为,需要在游戏的规则中得以合理化。例如,政府通过大型运动会提供了一个机会,让人们能够在体育游戏规则所允许的框架内体验到日常生活中不被允许的高强度竞争。因此,游戏是“有意识站在‘普通生活’之外”的“自由活动”,也正是规则给予了游戏者“去跳脱社会文明秩序”的自由[19]10-28。

从上述讨论可以看出,游戏规则具有多样化的表现样态,并不仅仅是教师权威的象征。此外,作为游戏者的儿童并非仅通过避免规则来获得自由,也能够通过规则的存在来被激发某种实践,以此作为实现自由的表现。反观目前自主游戏的内涵,局限在破除“儿童追求的自由”与“教师制定的规则”之间的对立关系上,这种单向度的关系内涵值得重新思考。

(三)自主游戏审视的必要:教师身份表达和视角的缺失

上述分析验证了游戏作为一种“基于规则”(rule based)的活动,必然会对儿童的“自由发挥”(free flowing)产生影响[20],并引发学者对自主游戏中如何平衡儿童的自由意志与规则限制之间关系的担忧[21]。作为家族相似性的另一部分,这种关系的存在是不可避免的,但其表现形式有所差异,而本研究则将这一关系置于当前对自主游戏日益强调的背景下,揭示了自主游戏内涵中对该关系形式的简化。这暗示了讨论“‘何种规则’与‘何种自由’之间有‘何种关系’”的必要性,这不仅符合当前对自主游戏内涵的界定,同时因为这种关系形式的潜在多样性,为重新审视自主游戏内涵提供了切入点。

此外,需要注意的是,前述观点中缺乏教师视角的表达。首先,理论学者将教师身份与规则绑定,以界定自主游戏中儿童的自由,然而,这并不意味着教师群体接受被赋予的这种角色,并且在实践中承担相关责任。其次,经典儿童游戏理论未充分将教师角色融入其理论架构,这导致这些理论在当前自主游戏改革的背景下适用与否,未得到教师视角下的时效性检验。最后,作为教育场域中的责任主体,教师对自由如何有效呈现的看法,其实包含了对自主游戏精神的教育价值的理解,这种理解将当前理论讨论中自由作为儿童主体性经验前提的“应然状态”,转化为理解自由如何赋予儿童主体性经验的实践路径的“实然状态”。总之,通过教师的视角深入理解当前自主游戏中规则和自由之间的关系,具有重要的当前和未来意义。这能够审视当前理论上自主游戏内涵在教育中的实践意义,并通过这一过程找到儿童自由及其与教育价值相关的表现样态和实现路径。这些努力旨在响应未来对自主游戏和主体性经验重视的趋势,以推动高质量学前教育的持续进步。

二、研究方法

(一)方法论基础

本研究旨在运用史密斯等人开发的质性研究方法——“解释性现象学分析”(interpretive phenomenological analysis,简称IPA)[22],探究自主游戏模式推行过程中幼儿园教师对儿童自由与游戏规则的关系理解。IPA强调个体在特定背景下对特定现象的理解,与本研究关注的问题紧密契合。该方法特别适用于研究概念性认知,尤其是那些无法明确定义的概念[23]。如问题提出所述,“自由”“规则”及其关系呈现出复杂的表现形式,与IPA适用范畴相契合。此外,IPA的哲学基础是双重解释学。在教师解释其与研究问题相关的经验后,研究者进行二次解释,以在群体意识中赋予这些经验本质性的意义。虽然IPA最初是心理学领域的方法,但随着其在人文社科领域的应用推进,已有学者总结了IPA在教师教育研究中的可行性,包括研究教师对特定教学经验中的概念或概念变化的理解[24]。这再次证实了IPA在本研究中的适用性。

(二)被试招募

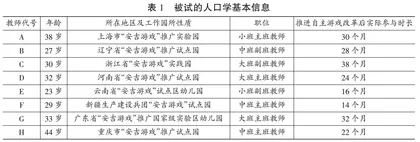

IPA注重被试的质量而非数量,强调被试的同质性以便于发现其对特定生活经验观点的同质与分歧。因此,本研究有目的地招募被试,并遵守IPA建议的“推荐”和“机会”两种招募策略:研究者联系同事以获得符合招募条件的幼儿园教师的推荐,并通过自身与幼儿园教师的专业联系获得招募机会。8位来自不同省市且具有相似背景的幼儿园教师成为本研究的被试(表1),他们满足以下条件:(1)就职于推进自主游戏改革的幼儿园;(2)担任主班教师或副班教师,承担教育责任;(3)在儿童自主游戏的实际参与方面具有至少12个月以上的经验。尽管许多幼儿园都包含了普遍意义上的自主游戏获得环节,选择试点幼儿园教师的原因在于,如本研究背景中重点强调的,自主游戏目前正在国家意志的支持下得到推广,这些教师首先接受了具有政策性质的理论指导并进行实践,因此,其观点具有检验当下的特殊的时效性,以及助力于有效推行理念和政策的未来可能性。本研究已通过大学伦理委员会审查,以确保所有参与者都清楚了解研究的目的、保密权利以及参与的自愿性质。