幼儿园教师引导性游戏素养的关键要素及理论逻辑:基于扎根理论的探索性分析

作者: 林耿芬 张姝玥

[摘 要] 引导性游戏(guided play)对促进幼儿学习与发展具有重要意义,其推行取决于幼儿园教师引导性素养。幼儿园教师开展好引导性游戏应具备哪些能力素养,要素间逻辑如何尚未明晰。本研究以幼儿园引导性游戏核心实践为基,通过扎根理论自下而上探索引导性游戏素养的关键要素及理论逻辑,并构建素养模型。研究发现,幼儿园教师引导性游戏素养由6个关键要素及25个次级要素关联而成。各关键要素与整体素养具有特定关系,其中引导性游戏信念是驱力来源,引导性游戏知识储备是认知基石,引导性游戏设计能力是核心支柱,引导性游戏环境创设能力是条件基础,引导性游戏实施能力是必要操作,引导性游戏发展意识是内生动能;各关系要素间动态交互、彼此作用与相互制约,形成了六位一体内在机制保障。引导性游戏素养模型能够为教师提升自身游戏素养、改善幼儿园游戏实践、评价幼儿园教师引导性游戏素养及开展行业培训提供参考框架。

[关键词] 引导性游戏;幼儿园教师;引导性游戏素养;扎根理论

一、文献回顾与问题提出

《中华人民共和国学前教育法》第五十六条指出“幼儿园应当以学前儿童的生活为基础,以游戏为基本活动”[1],从国家法治层面强调了幼儿园教育应遵循幼儿身心发展规律,满足幼儿在生活和游戏中进行学习的需求。在三十余年“以游戏为基本活动”的本土化发展历程中,我国幼儿园相继开启了游戏教学化与教学游戏化,游戏课程化与课程游戏化的创新实践[2-3],但实践中游戏与教学关系的协调仍面临困境,存在或教育性欠缺或游戏性不足的钟摆现象,表征为“重教学轻游戏”“片面反对教学”与“游戏与教学强行拼盘”等[4-5]。如何连结幼儿园游戏中的教与学、促进幼儿学习与发展是学前教育领域的重要课题。

近年来西方学者基于维果茨基的“脚手架”和“最近发展区”理论提出并倡导“Guided Play”即“引导性游戏”概念,这一概念处于中间地带,连接了自由游戏与结构化游戏,倾向于以真正的游戏而不是单一运用结构化游戏来实现教学目标,其实施能更有效地促进幼儿发展[6-8]。具体而言,引导性游戏是教师在游戏中深化幼儿学习的一种教育模式,教师精心创设环境以满足幼儿的自主选择和探索,在幼儿自由快乐的活动中适时地引入学习目标并为游戏全程提供支持,从而促进儿童发展。引导性游戏理念是对游戏课程化与课程游戏化共生的统一,与我国学者新近提倡对这两者关系认识应走向统整的理念一致[9-10]。尽管我国幼儿园教育未曾明确提出“引导性游戏”概念,但许多实践中注重将教育意图与幼儿游戏意愿协同,其实质与引导性游戏契合,即在游戏活动组织中既兼顾幼儿能动性又通过成人温和指导确保幼儿朝着目标自主探索[11],如安吉游戏课程等[12]。引导性游戏概念的引入与实践为教师认知游戏内涵、改善游戏与教学关系困境、调谐教师引导与幼儿自主学习等提供了新视角。

实施引导性游戏的最大挑战在于教师对其的理解及掌握[6],这取决于教师引导性游戏素养。教师在不同游戏中发挥的作用各异,自由游戏中教师创设开放环境、提供材料,游戏过程由幼儿主导,教师仅在幼儿安全和权利受到威胁时干预[13]24-26。结构化游戏中教师规划和设计游戏目标、进程和活动方式等,以游戏为教学手段[14]。引导性游戏中教师通过创设游戏情境、运用开放式提问等来支架幼儿游戏行为,平衡幼儿自主学习与教师引导学习,尊重幼儿游戏过程体验,强调手段与目的统一。幼儿园教师游戏素养是其专业素养的体现。其中引导性游戏素养是教师组织引导性游戏所需的能力要素关联形成的结构素养,对其进行研究是推动引导性游戏实践、提升教师游戏素养及专业能力的关键基础。

引导性游戏素养有哪些构成要素,已有研究尚未围绕引导性游戏实践进行凝练。相关研究多从游戏素养层面探讨游戏活动历程中关涉的单项能力要素,如游戏环境创设和材料投放能力[15],同时引导性游戏连接游戏中的学与教,还考验教师的教学洞察力、教学慎思力和教学施行力等[16],显然引导性游戏素养包含多项能力要素,应从综合视角来认识。因为幼儿园教师在游戏中的作用发挥受其整体游戏素养影响[17],研究逐渐注重从整体性视角来建构教师游戏素养,如从生态学原理出发指出游戏素养是教师游戏态度、知识和能力相互作用形成的心理结构[18]。从认识论而言应秉持教师专业能力素养是综合的、专业的及固本求新发展的认识论[19],这些共识为引导性游戏素养构成要素研究提供启发。

引导性游戏素养要素间关系如何,当前研究多从过程取向及系统取向解释。过程取向研究揭示教师通过环境创设及材料投放诱发游戏行为,在观察分析的前提下介入指导游戏以推进幼儿发展[20];引导性游戏过程中教师需通过明确学习目标、投放材料、提供时间和空间,接着采用观察、提问和鼓励等策略,随后组织幼儿反思和表征并展示记录等促进幼儿发展[13]33-48。此类研究总结了幼儿园教师引导性游戏素养要素结构存在动态性、关联性、整体性、多元性和情境性[21]等特征。系统取向研究表明游戏素养中内隐游戏理念,如内在动机是游戏信念,基础是游戏知识与能力,敏锐判断是游戏惯行,呼应状态是游戏精神[22-23];在更上位的教师专业素养结构上,冰山理论模型[24]及洋葱理论模型[25]直观明了地呈现要素间关系。

综上,幼儿园教师引导性游戏素养研究具有重要意义。已有研究多从单一能力要素来审视教师游戏素养,整体性探讨不充分[18],不利于教师素养提升及实践改善,幼儿园教师引导性游戏素养应从整体视角研究。既有成果综合揭示了游戏素养所需能力要素的多样性与要素间关系的复杂性,但聚焦引导性游戏素养的内涵、要素及逻辑关系的研究还不多见,在教师核心实践基础上系统研究教师专业能力发展成为一种变革理念[26-27],基于引导性游戏实践,展开对幼儿园教师引导性游戏素养的实质理论建构有待研究。因此,本研究立足引导性游戏实践背景,拟定研究问题为“幼儿园教师应具备怎样的素养才能组织好引导性游戏”,运用扎根理论围绕幼儿园教师引导性游戏素养进行理论建构。

二、研究设计

质性研究致力于回答是什么及为什么的研究问题,对研究对象进行深入整体性探究并从原始资料中形成结论和理论[28],符合本研究的价值取向,因此本研究采用质的研究范式对幼儿园教师引导性游戏素养的关键要素及其关联生成理论。

(一)研究方法

引导性游戏这一概念及其实践在我国处于探索阶段,幼儿园教师引导性游戏素养这一“尚未被完全解释的现象”适合采用扎根理论进行探索性研究。扎根理论通过理论抽样及连续比较自下而上归纳建构生成“综合、一致、可信、出自资料”的理论[29],能够展现教师组织实施引导性游戏过程与思考,深入挖掘其组织引导性游戏所需的关键要素及逻辑关系。具体而言,在资料获取上本研究以访谈为主,辅之以观察和实物收集。在资料分析上采用程序性扎根理论三级编码方法,在开放性编码阶段概念化及范畴化,在主轴性编码阶段进一步归纳整合出主范畴,在选择性编码阶段提炼出最高级核心范畴并梳理出故事线建构理论模型[30],最终实现幼儿园教师引导性游戏素养模型建构。

(二)研究对象

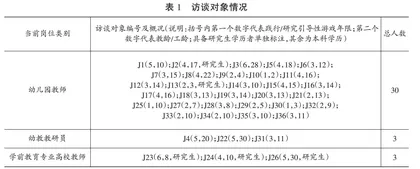

本研究遵循理论抽样原则,选取能够提供丰富且具体有关引导性游戏核心实践切身想法和观点的一线教师,他们有利于幼儿园教师引导性游戏素养理论模型探索建构[31]。在幼儿园游戏化学习实践领域,部分教师和教研员先知先觉地通过培训、理论研究或自主学习的方式了解到引导性游戏这一新游戏模式,并基于引导性游戏实质对自身游戏教育实践历程进行回溯反思、教研与持续实施引导性游戏,对引导性游戏实践中教师的角色、引导与发展有相应的思考。这些对幼儿园引导性游戏实践具备经验的教师高度契合研究主旨,是能为研究提供最大信息量的参与者[32]。基于对样本信息量和差异量的考量,本研究选取践行或研究引导性游戏半年以上的教师作为研究对象,共选了不同岗位、教龄、学历、职称、地区等幼教工作者共36名完成理论抽样,按照访谈顺序进行编号,基本情况如表1所示。

(三)资料收集过程

本研究共进行三轮资料收集,最终达到数据饱和。首先,设计“幼儿园教师引导性游戏素养结构”访谈提纲,对两名拥有多年引导性游戏实践经验的幼儿园教师进行预访谈。其次,根据首轮资料编码情况进行了提纲修订,修订后的半结构访谈提纲如表2所示;通过半结构化的开放性问题“深描”幼儿园教师对引导性游戏组织与实施的真实体验及实践经验。在第二轮资料收集过程中,共找到18名践行引导性游戏的幼儿园骨干教师和教研员进行深度访谈。最后,根据第一、第二轮资料编码过程中撰写的备忘录,组织2次焦点小组访谈,主题围绕“幼儿园教师组织引导性游戏所需的能力素养”展开,除了研究者外每次8人参与,参与人员包含幼儿园教师、幼教教研员、学前教育专业高校教师(幼儿园游戏研究方向)。经过上述过程,研究团队共收集原始数据36份,预留了3份第二轮收集的原始资料用于检验理论饱和度。

三、编码过程与研究结果

本研究按照访谈顺序依次对各轮资料进行编号标记整理,在资料分析时为了提高信度,由2名学过扎根理论的学前教育专业在读博士研究生分别独立编码完成。在首轮资料编码中,2名研究人员“背对背”同时对一份访谈原始资料进行编码后进行比对,结合各自撰写的备忘录交流不一致的编码结果,达成对资料一致编码共识,随后在抽样的不同阶段独自进行编码工作。经连续比较与反复考察分析完成复杂的编码工作,最后结合归类一致性指数(CA=2×S/T1+T2)及和编码信度系数(R=2×CA/1+CA)公式,计算得到整体的CA=0.89,R=0.94,表明编码程度可接受[33]。以下三级编码为持续比对及经过理论饱和检验之后的简化结果。

(一)开放性编码

一级编码最终获得147个初始范畴,25个副范畴。因篇幅限制,本部分开放式编码示例如表3所示。

(二)主轴性编码

编码人员在一级编码的基础上,基于语义相似性与可能性、语境回溯等综合考虑,将一级编码根据其逻辑性进行联结和归类,整合出6个主范畴(如表4所示)。

(三)选择性编码

通过对主范畴进行不断比较后,本研究发现6个主范畴均独立作用于幼儿园教师引导性游戏素养,是理论构建的关键要素,故将幼儿园教师引导性游戏素养确定为核心范畴,反复考察分析后归纳了核心范畴与主范畴之间的关系,如表5所示。

在此基础上结合研究对象所表达涉及的价值判断语句,对6个主范畴之间的关系进行了聚焦和持续梳理,初步建构理论模型后再次回归原始资料中进行回旋式比较分析[34],最终建构了幼儿园教师引导性游戏素养模型,如图1所示。主范畴间关系的“故事线”概括如下:幼儿园教师引导性游戏素养呈现出“信念—知识储备—发展意识”的潜在理念保障,以及“设计能力—环创能力—实施能力”的外显行动表征。这些理念基础和行动要素相互作用、支撑与调节,通过由信念、发展意识构成的底层动力,由知识储备、设计能力构成的中层柱石,以及由环创能力、实施能力构成的表层执行三个层级的有机联结与互动,共同演绎并推动幼儿园教师组织引导性游戏的全过程。

(四)饱和度检验

在资料饱和的基础上,通过对资料的持续分析初步判定达到理论饱和并进行理论饱和度检验。首先,在选择性编码后,继续对预留的3份第二轮访谈数据进行编码比对,新的编码结果并未发现新的范畴及其关系,核心范畴幼儿园教师引导性游戏素养可以统整各关键要素构成的模型。其次,研究人员邀请了4位受访者对编码结果进行评价,经反馈基本认同本研究结果。最后,研究人员将编码结果运用于引导性游戏活动案例中,阐释教师组织与支持的相关细节,解释力较好。

四、模型阐释

在核心实践的基础上,本研究采用扎根理论提炼了幼儿园教师引导性游戏素养的关键要素及逻辑关系,并建构了模型,总体阐释如下。

(一)引导性游戏信念:幼儿园教师引导性游戏素养的驱力来源