中小学志愿服务劳动项目体验式教学设计原则与路径

作者: 韩青 周玫瑰

义务教育劳动课程以培养学生的核心素养为导向,围绕日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动三大类劳动,构建以十大任务群为主体的劳动课程内容框架;其中,公益劳动与志愿服务,作为“服务性劳动”的两大任务群之一,在义务教育阶段3-9年级开放性实施。

综观目前各中小学志愿服务劳动教学现状,往往将志愿服务教学理解为“教会学生如何加入志愿者组织”,将“穿上红马甲”等同于“志愿服务”,存在明显的内容简单化、设计随意化现象,大大降低了志愿服务的育人质量,难以形成科学化、系统化的劳动课程体系。本文以校本开发实施的“最美志愿红”劳动项目为例,阐述志愿服务劳动项目体验式教学设计原则与路径。

一、理论基础

体验哲学与教育学的交叉研究促发了“体验学习”范式的兴起。美国社会心理学家、教育家大卫·库伯曾在他的著作《体验学习:体验——学习发展的源泉》中提出了颇具影响的体验学习概念。他把体验学习阐释为一个体验循环过程:具体体验—反思观察—抽象概括—行动应用—具体体验……如此循环,形成一个个学习圈。体验学习是一个从实践到理论再到实践的循环往复过程。作为一种教育理念与方法,体验学习强调通过个人直接参与和体验,促进知识的获取、技能的提升及态度的转变。这恰恰是劳动课程理念之“倡导丰富多样的实践方式”——强调学生直接体验和亲身参与,注重动手实践、手脑并用,知行合一、学创融通,倡导“做中学”“学中做”。最终,学生获得丰富的劳动体验,在此基础上习得劳动知识与技能,感悟和体认劳动价值,培育劳动精神。

二、体验式劳动教学设计原则

1.环节完整

体验式志愿服务劳动教学设计依据体验学习圈“具体体验—反思观察—抽象概括—行动应用”四环节进行设计。在“具体体验”阶段,教师往往通过问卷调查、访谈等方式,了解学生的学习需求。在“反思观察”阶段,尽量通过播放微视频、现场示范等,在对比中引导学生观察,并将观察到的劳动知识、技能等进行“抽象概括”,凝练物化成文字、思维导图等。“反思观察”是淬炼劳动技能的必经阶段,而“抽象概括”则完成劳动技能的初步淬炼,再经过第四环节“行动应用”进行实践检验。

2.多圈组合

体验学习理论认为,学习是一个起源于体验并在体验下不断修正并形成观念的连续过程。志愿服务劳动过程中,学生要通过一个个循环上升的学习圈达到知识与技能的完善,完成劳动价值观的构建,并上升为劳动习惯、品质和精神。同一个劳动项目内的体验式设计,至少要让学生经历2至3个体验学习圈的完整过程。这种体验学习圈的构建不仅依赖课堂或校内,还要延伸至家庭、学校、社会三方协作互动的大空间。

3.循序上升

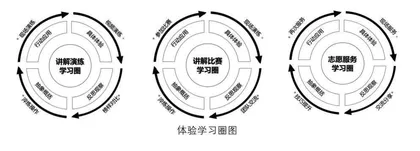

志愿服务劳动教学中的“多圈组合”不是劳动过程的简单重复,而是在学生原有认知水平上的循序上升过程。例如,在“最美志愿红——我做讲解员”案例中,三大学习圈的四环节内容层层递进:在“讲解演练学习圈”中,体验形式为视频模拟演练,接下来的“讲解比赛学习圈”,体验形式变为现场演练,再进入“志愿服务学习圈”,体验形式为现场服务。同样,反思观察的内容由简单的讲解、视频对比到服务技能改进,劳动淬炼由技能讲解到活动策划,行动应用由场馆讲解之初体验到校内外的真实服务实践。具体见下图。

三、体验式志愿服务劳动教学设计路径

1.明确核心任务,拟定项目过程

中小学志愿服务的核心任务,是《义务教育劳动课程标准(2022年版)》各学段志愿服务劳动素养要求的具体化,通常要结合城市特点、校情、学情以及服务业劳动项目,注重劳动观念、劳动能力、劳动习惯与品质、劳动精神的有机融合,将拟定的劳动项目教学目标具体化为若干个便于师生理解与执行的教学任务。

以“最美志愿红——我做讲解员”为例,进行初中志愿服务劳动项目体验式设计。项目包括“参赛准备”“讲解训练”“模拟参赛”“讲解比赛”“校内志愿服务”“校外志愿服务”六个环节。其中,“参赛准备”内容包括认识志愿服务、认识讲解职业、制订比赛评分表、绘制备赛流程图;“讲解训练”内容包括视频对比反思、淬炼讲解技能、训练与改进;“模拟参赛”内容包括分组入场、现场讲解、录制视频;“讲解比赛”内容包括比赛宣传、赛场准备、正式比赛、评比总结;“校内志愿服务”内容包括规划校园参观路线、整理讲解稿、学习服务礼仪、准备活动物料、拟定活动流程、现场讲解服务、活动反思与交流;“校外志愿服务”内容包括制作校外志愿讲解服务行动清单、策划参与志愿讲解服务活动、拍摄现场活动相片或视频、活动反思与交流。

2.确定活动内容,设定教学环节

劳动核心任务规定了劳动教学的方向,接下来教师要根据任务设计具体的活动内容,包括项目过程规划和活动流程拟定,包含体验学习的四环节,设定至少2-3个体验学习圈。“最美志愿红”项目设定了“讲解演练学习圈”“讲解比赛学习圈”与“志愿服务学习圈”三个体验学习圈,每个学习圈都完整地设计四个环节的活动内容。

例如,“讲解演练学习圈”中设计了“录制视频—对比反思—淬炼技巧—现场演练—改进反思”环节,对应体验学习圈中的“具体体验—反思观察—抽象概括—行动应用—具体体验”环节。如此循环,形成若干个螺旋上升的“体验学习圈”。在一次次体验中,学生的讲解能力和志愿服务技能逐步提高,对精益求精、追求卓越的职业精神理解逐渐透彻,最终达成志愿服务的劳动素养目标。

3.淬炼操作方法

体验式劳动教学设计强调学生在经历具体体验和反思观察后进行劳动操作方法的淬炼,要求设置情境鼓励学生在劳动过程中自我总结与生成,故操作方法一般不由教师直接教授。

志愿服务的操作方法有志愿服务活动开展方法、服务业劳动的操作方法两类。“最美志愿红”案例中,加入志愿者组织、校内和社区志愿服务的组织与实施方法等,属于前者;讲解比赛的备赛过程、讲解的手势等,属于后者。志愿服务和现代服务业劳动任务群紧密结合,教师在进行设计时宜先进行自我体验,亲历所选志愿服务项目的全过程,初步淬炼出相关操作方法,以便示范和指导。

4.规划课时与场地

劳动课时与场地的规划要服务于核心任务的达成和活动内容的安排。课时安排宜多不宜少,要给予学生充分的实践体验和反思交流时间。如果课内时间有限,在保证必要的课内集体交流与总结时间外,可将部分反思环节安排在课外。志愿服务的场地规划要考虑师生的交通成本和活动安全,尽可能选择校内或距离较近的社区场地资源。

参考文献:

[1](美)大卫·库伯.体验学习——如何让体验驱动学习与发展[M].伍新春,季娇,郑秋,译.北京:人民邮电出版社,2023.

[2]刘祥玲.以体验学习理论为基础实施劳动课程的实践探索与教学设计[J].教学月刊小学版(综合),2024,(10):34-38.

注:本文系广东省基础教育劳动教育学科教研基地(深圳)、深圳市教育科学2022年度规划重点资助课题“新课标视域下的深圳市中小学劳动教育课程资源创新实践研究”(课题编号:zdzz22021)研究成果。

本栏责任编辑黄博彦