小学数学与生活经验贯通

作者: 姚莉莉

【摘要】将数学知识与生活经验相结合,能够使数学课堂成为开展生态教育的良好载体。为了引导学生运用生活经验探索数学奥秘,教师可以在小学数学教学中渗透生态教育,在课堂中有效融入生态文明知识,通过丰富的生活实践和多样化的生态文明教育活动,让学生在真实生活情境中不断提升综合素养,从而实现教学质量的全面提升。

【关键词】小学数学;生活经验;生态文明知识

作者简介: 姚莉莉(1977—),女,南京市凤凰花园城小学。

数学从生活而来,生活中有数学,生活也离不开数学。数学是人们在探索自然奥秘、构建和谐生态系统过程中的精准语言和科学力量。在小学数学课堂上,为了引导学生运用生活经验学习数学,教师可以适时引入生态文明知识,带领学生洞察数学与生态文明知识之间的联系,从而发展他们的跨学科思维,让他们切实感受数学与自然万物理性联系的魅力,增强他们保护环境的责任意识和行动力。

一、运用生活经验探寻身边的数学

人们对教育空间的认识由传统的“封闭式”教育空间向“开放式”教育空间转变[1]。小学数学教师要善于联系生活实际,贯通数学知识与生活经验,在课堂上巧妙建立数学与生态两个领域之间的联系,带领学生从生活经验出发,洞察数学与生态文明知识相互融合的现象;在例题讲解的过程中引入生活素材,引导学生运用生活经验寻找身边的数学,培养他们观察世界、理解自然规律的能力,体验跨学科的奇妙融合。

以苏教版小学数学五年级上册“负数的初步认识”的教学为例。结合教材,教师可以展示三个城市(南京、三亚、哈尔滨)某一天最低气温时的自然环境的图片,如树林、河流,引导学生观察、对比三个城市最低温时的自然环境特点,并以此判断不同城市气温的高低。相对于通过观察温度计上的刻度来认识正数、负数,这样的方式更能调动学生的生活经验,丰富他们的学习体验,从而加深他们对知识的理解和记忆。通过观察自然环境认识和理解正、负数的概念,学生能够在学习数学知识的同时,发现许多有趣的生态知识,初步了解到数学是一门与生活经验贯通的基础学科,感受数学学科的广博性。

二、运用生活经验发现数学的奥秘

在小学数学课堂上,教师应引导学生运用生活经验去发现问题、主动探究,鼓励他们开口说、动脑想、深入讨论,从而使他们理解数学知识的本质,关注知识之间的联系,探索数学的奥秘。

以苏教版小学数学五年级上册“多边形的面积”的教学为例。在课前,教师可以让学生观察生活中的桥,寻找它们的异同;在课堂上,教师可利用课件向学生展示两种常见的桥面:一种是长方形模样的直桥,另一种是由多个平行四边形拼接而成的曲桥,并引导学生围绕桥面的异同展开积极讨论。有的学生认为曲桥更加美观,是中国园林中特有的桥式,多为园林中游人赏景的通道;有的学生根据四年级所学的“两点间直线最短”的知识,阐述直桥行走更加方便省时;还有的学生通过画图发现曲桥的结构设计中隐藏着直桥的结构。其中,许多学生发现,曲桥的设计不仅能够丰富视觉体验,还兼具生态功能。在讨论结束后,教师引导学生结合数学几何的相关知识进行总结:曲桥的设计巧妙地融合了数学与艺术,通过折角的构造延长了风景线,扩展了景观的画面感,展现了数学在空间布局中的实用性;与直桥相比,曲桥虽延长了人们的行走时间,却为人们提供了更广阔的视野,形成“移步换景”的动态效果,让人感受到空间的流动与变化;同时,曲桥的不规则设计有助于雨水引流,补充水体并降低内涝风险,还为游人提供了赏鱼观鸟的生态空间,促进了人与自然的和谐共处。通过分析与总结曲桥的设计,学生不仅能够理解几何中的角度、长度和比例关系,还能够体会数学在优化空间布局中的实际应用。

跨学科的生态文明教育方式,既能够激发学生对数学的兴趣,又能够培养他们的生态意识和审美能力,让学生通过解决实际问题,理解生活中蕴含的数学原理,感受自然与人文的和谐之美。由此可见,生态文明教育作为“新兴教育实践活动”,是助推人与自然和谐共生现代化的重要手段和力量源泉[2]。

三、运用生活经验享受数学的乐趣

指引学生在实践体验中学习能够让学生有效掌握数学知识。为了激发学生思维和智慧的火花,教师应为学生搭建实践与认知的桥梁,引导学生调动生活经验,参与实践体验式的数学学习,互相分享、自主探索,感受数学学习的乐趣。

以苏教版小学数学三年级上册“千克和克”的教学为例。课前一日,教师可以让学生准备1千克物品;上课当日,学生各自带来1千克的水果、1千克的大米、1千克的饮料等。在课堂上,教师先让学生拿起自己所带来的1千克物品,感受其重量,然后与同桌交换物品,并交流感想。学生通过自己切身的体验描述不同物品在相同重量下的不同感觉,逐渐形成“千克是质量的基本单位”的认知。基于此,教师出示链接资料:在评估水体污染时,需要检测水中污染物(如重金属、有机物等)的含量,这些含量通常以每千克水体中含有的污染物质量来表示;可见,“千克”在环境检测领域发挥着重要作用,人们需要通过监测这些指标,为环境保护和治理提供科学依据。如此,学生能够充分理解“千克”的意义及其在生活中的实用性。

由此可见,在课堂上有效融入生态文明知识,不仅能够为学生学习数学提供新的视角,还能够显著增强教育教学的效果。这种融合使数学不再是抽象的符号和公式,而是与生活经验紧密相连的实际应用。此外,这样的教学方式能够帮助学生在实际案例中认识环境污染的严重性,进而树立起保护环境的责任感;让学生用科学的方法分析和解决问题,提升科学探究的能力与素养;激发学生保护环境的热情与对科学的探索兴趣。

四、运用生活经验突破数学的知识难点

在小学阶段,学生的思维处于依赖具体形象的阶段,因此小学数学教学中直观教学一直占据十分重要的位置。直观教学是帮助学生接触并掌握抽象数学知识的有效手段。在教学中,教师应引导学生主动运用生活经验观察、分析数学现象,将生活中的物品当作学具,在操作中获得灵感与新知,同时突破知识难点、锻炼动手能力,借助生态文明知识促进数学学习。

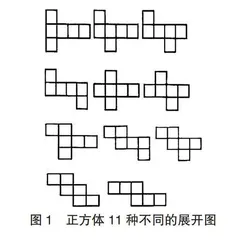

以苏教版小学数学六年级上册“长方体和正方体”的教学为例。长方体和正方体的知识涉及三维空间的认知。对小学生而言,从“形”到“体”是认知的飞跃,对学生的空间观念和后续学习意义深远。因此,教师可以借助正方体的展开图来帮助学生形成正确的认知,让学生在折叠、展开的过程中感知平面到立体的变化,了解三维空间与二维空间的差异,鼓励学生动手操作、大胆猜想、仔细验证。然而,正方体的展开图因其式样多,一直以来都是学生学习的难点。为了帮助学生解决这一学习难点,教师将图形的展开与折叠,以及立体几何向平面几何转化的过程,通过生活中的实物来呈现。在课前,教师可以让学生准备多个废旧正方体包装盒;在课堂上,教师融入生态文明知识,带领学生裁剪、拆解这些正方体包装盒。具体而言,教师可以引导学生在拆解、重构中厘清正方体面与面、棱与棱的关系,建立三维立体图形与二维展开图间的对应关系;同时,让学生从环保的角度对正方体包装盒进行拓展研究,如针对用料过多、不易拆解的包装盒,学生自主探究如何优化快递纸箱的展开图设计,以减少材料的浪费。经过直观感知、动手操作、合作交流等实践活动,师生共同归纳正方体11种不同的展开图(如图1所示)。在此过程中,学生能够逐渐形成空间观念,深化对几何的感知。

小学数学教学中的生态文明教育不仅是对数学知识的传授,更是对学生全面素质的培养。生活是教育过程的生长源泉[3]。教师将生态文明教育融入数学课堂,通过实践活动加深学生对数学概念的理解,培养学生的空间想象能力和问题解决能力,增强学生的环保意识和社会责任感,真正使学生能够在实践中学习、在思考中成长,从而实现知识学习与生态文明教育价值观培养的有机统一。

五、运用生活经验构建学习数学的方法

陈省身先生曾提出“数学好玩”。“数学好玩”并非仅仅指数学游戏或趣味活动,而是指通过将数学与生活经验紧密结合,让学生在学习中感受到数学的实用性和趣味性。为了推进数学教育改革,努力实现“把数学教容易、让学生容易学”,教师应在“数学好玩”的理念下通过巧妙的教学设计将数学与生活经验贯通,让学生可以主动运用生活经验去构建学习数学的方法。

以苏教版小学数学四年级上册“可能性”的教学为例。教师可通过抛硬币实验,即经过多次实验计算正面出现的频率,用频率估计概率,帮助学生初步了解统计学中的均匀性数据分析方法。在学生理解概率概念以后,再结合生态系统中随机事件(如降雨分布)进行类比分析。通过“雨水均匀”与“雨水不均匀”的对比,学生能够逐渐领会 “均匀”概念的深刻含义及其在日常生活和自然现象中的广泛应用,进而了解生态系统中平衡与失衡的统计学原理,形成对生态平衡维持机制的思考。这种实践性学习不仅能够培养学生的统计思维,还能够激发学生的好奇心和探索欲,为他们未来深入理解生态系统的复杂性和动态平衡,以及助力生态文明建设打下基础。

此外,小学数学教师应注重实践活动与生活经验的结合,通过实践活动增强学生的动手能力和数据分析观念。例如,学生在学习小数的相关知识后,教师可以让学生通过调查家庭水电费,练习小数计算并学习数据的收集与整理。通过与同学交流,学生能发现不同家庭在水电使用上的差异,并进一步分析数据,探索家庭的消费规律和节能的方法。这种教学方法不仅可以让学生将数学知识应用于实际生活,还可以培养学生的数据意识和环保观念。

结语

综上所述,教师应将数学知识与学生的生活经验相结合,重视数学在生态问题中的应用、数学教育对学生生态文明意识的培养,以及数学在推动生态文明建设中的作用。在课堂上有效融入生态文明知识,不仅能深化学生对数学知识的理解,还能培养他们的生态意识和环保理念,使数学课堂成为传播生态文明知识的重要平台,让学生树立生态伦理道德观、可持续发展观及人与自然和谐发展的自然观,从而将他们培养成具有生态文明意识和社会责任感的公民。

【参考文献】

[1]朱永新.回归生活世界:新教育实验“聆听窗外声音”的理论与实践[J].中国远程教育,2025,45(1):3-30.

[2]王建.生态文明教育助推人与自然和谐共生现代化的理论阐释与实践路径[J].内江师范学院学报,2025,40(1):92-99.

[3]丛嫣霖,胡志金.论陶行知生态教育思想[J].内江师范学院学报,2025,40(1):100-105.