以项目式学习方式开展“微种植”活动的实践研究

作者: 刘德余 戴晓琳

【摘要】《义务教育课程方案(2022年版)》提出了强化学科实践、推进综合学习等明确要求,提倡开展主题化、项目式学习等综合性教学活动。在新时代教育背景下,劳动课程也被注入了新的生命力。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》指出,新时代的劳动教育旨在让学生会劳动、爱劳动、并且通过劳动学会建设世界,塑造自己,实现以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美的综合教育目的。文章聚焦“微种植”活动,探索采用项目式学习方式落实新时代劳动教育的创新实施路径与有效策略。

【关键词】项目式学习;劳动教育;“微种植”

【基金项目】本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“劳动教育理念下农村小学‘微种植’项目化学习研究”(批准号:XC-c/2021/100)研究成果。

作者简介:刘德余(1970—),男,江苏省扬州市广陵区霍桥学校。

戴晓琳(1989—),女,江苏省扬州市广陵区霍桥学校。

一、“微种植”项目式学习的概念界定

项目式学习被美国教育改革家克伯屈定义为“在社会环境中持续从事的赤诚而富有目的性的活动”。我国学者基于核心素养视角,对项目式学习作出了如下界定:在一段时间内,学生对与学科或跨学科有关的驱动性问题进行深入持续的探究,调动自身的知识、能力、品质等创造性地解决新问题、形成公开成果,对核心知识和学习历程产生深刻理解,并能够在新情境中进行迁移运用。“微种植”项目式学习,是指利用校园内的小型闲置区域,引导学生围绕一定目的开展的与种植实践相关的活动。教师应以问题为驱动,从学生在实践活动中遇到的实际问题出发,引导其综合运用各学科知识与技能创造性地解决问题,同时完成对知识的内在建构,从而发展其核心素养。

二、“微种植”项目式学习实践案例

(一)活动背景

金秋时节,校园里的银杏林美不胜收。同学们沉醉美景之余,发现了不少问题。秋风卷着落叶四处飘散,给清扫工作带来了很大的困难,尤其是下过雨之后,黏在地面上的银杏更难清理,而且走上去容易打滑摔跤。除了落叶,还有掉落一地的银杏果。银杏林是学生每天去操场的必经之路,掉落的果子被踩烂,不仅散发臭味,而且难以清理。

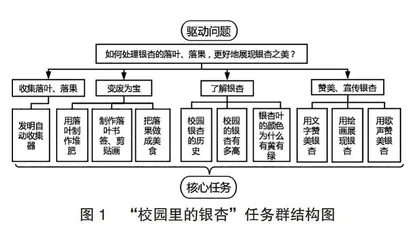

为解决这一问题,更好地呈现银杏之美,教师设计了以“校园里的银杏”为主题的项目式学习活动,活动涵盖科学、劳动、数学、语文、美术、音乐、信息技术等众多学科,集综合性、实践性、探究性、跨学科性于一身。

(二)活动目标

1.围绕驱动性问题,思考解决方法;通过信息整合与筛选,确定一系列核心任务,提高问题分析与解决能力。

2.通过小组合作探究,锻炼与人沟通、交流、协作的能力;通过制订方案,提升跨学科知识整合与应用能力,培养科学探究精神。

3.在感悟、挖掘和展现银杏之美的过程中,提高审美品位,增强校园主人翁意识与社会责任感,激发对自然、对校园、对银杏的热爱之情。

(三)活动设计与实施

1.发现问题

(1)源于真实生活

本次“校园里的银杏”项目式学习活动源于学生的日常生活。通过交流讨论,大家发现,本该成为校园风景线的银杏林竟暴露出诸多问题。

【师生讨论片段】

生:银杏林是去操场的必经之路,最近总是闻到很浓的臭味,原来来自银杏树上掉下来的果子。

生:没错,被踩烂的银杏果沾在鞋底黏糊糊的,而且味道很久都散不掉。

生:校园里的银杏树很多,叶子每天掉落满地,风一吹,落叶还四处飘散,清洁阿姨打扫起来非常辛苦。

生:我发现,一到雨天,叶子黏在地面上会更难清扫,而且走路时还容易打滑,我们班已经有好几个同学中招了。

师:是啊,如果能想办法解决这些问题,让银杏林美丽如初,那该多好!这次的项目式学习,我们就围绕解决银杏林落叶、落果的问题展开探究!

(2)引发深度思考

在项目式学习活动中,富有挑战性的问题能有效激发学生的学习积极性。在问题驱动下,学生为攻克系列子任务,将自发开展探究式学习活动。例如,在讨论问题的过程中,有学生提出,扔掉落叶和果子似乎有点可惜,是否可以变废为宝呢?这一问题引发了学生的热烈讨论。

【师生讨论片段】

师:要想将银杏的落叶、落果变废为宝,我们可以做些什么?

生:落叶可以制作成书签、树叶贴画或其他工艺品,拿到学校集市活动上进行义卖。

生:我们在科学课上学习过堆肥的制作方法,可以将银杏的落叶制作成肥料,为植物角的花草增加营养。

生:银杏果可以吃,还富有营养,但是需要经过特殊处理。我们可以把校园里的银杏果收集起来,制作各种美食。

师:像这样层层分解,我们的探究任务就更加明确了。(见图1)

(3)强调实际应用

只有将所学知识进行迁移性运用,学生才能深化对知识的理解,同时对学习的意义与价值产生深刻认识。通过解决校园里银杏树的落叶、落果问题,学生不仅能将科学、生物、美术等多学科知识融会贯通,还能在问题解决过程中增强规划能力、科学探究精神、合作意识、实践能力等综合素质,实现全面发展。

2.解决问题

(1)评价前置,引航学习活动

在构建层次分明、逻辑清晰的核心任务群后,小组学生要明确分工并制订小组行动计划。教师则要提供项目活动计划样表,作为学生的学习支架,同时引导学生思考“何为有效的计划”,并通过讨论确立评价标准。这种将评价前置的做法,既可以为学生接下来的活动指明方向,还能发挥监督和调控功能,使学生能够实时评估任务完成进度和质量,并随时进行策略调整。

(2)学科合作,突破知识难点

根据项目内容及研究需要,教师确定了本次项目式学习活动的课题序列(见表1)。

(3)自主选题,制订计划并开展实践探究

小组学生自主选题,经过3到4周的项目式学习,取得了丰厚的成果,如创编了银杏绘本,制作了银杏叶贴画,设计了银杏收集器,等等。

三、“微种植”项目式学习实践反思

本次跨学科项目式学习活动在设计与实施方面有以下亮点。

一是以真实问题驱动学习。本次活动的驱动问题源于学生在真实生活中的发现,因此能极大地激发学生的探究兴趣。通过解决问题,学生能够在感悟、挖掘和展现银杏之美的过程中提升审美品位,增强校园主人翁意识,加深对自然、对校园、对银杏的热爱之情。

二是以实践探究促进技能提升。各组学生在活动过程中积极参与、亲身实践,来到银杏林,用眼睛观察,用双手触摸、测量,通过美术设计、手工制作、科学实验等多种方式将银杏的叶子和果实变废为宝,借助文学、艺术等多种形式来表达对银杏的喜爱,既解决了问题,又发展了综合素养。

三是以评价反馈优化学习活动。在本次项目式学习活动中,评价发挥了重要作用。在制订行动计划时,教师提供的评价支架可有效帮助学生规划学习活动与调整学习策略。而活动结束时,评价能够帮助学生了解自身学习情况,总结经验,指引下一步的学习活动。

四、“微种植”项目式学习经验总结

(一)各阶段注意事项

1.规划阶段

驱动问题的产生应当源于学生在真实的种植实践活动中遇到的困惑或问题。在教师的指导下,学生对这些问题进行梳理、分析和筛选,最终提炼出具有探究价值的活动主题。随后,师生共同将核心问题分解为若干子任务,构建层次分明的任务群,并通过协商讨论,确定人员分工,形成详细可行的学习计划。

2.实施阶段

在项目实施阶段,学生会接触到不同学科、不同领域的知识,因此学科间的融合显得尤为重要。这对教师的跨学科教学指导能力提出了更高要求。为确保项目的顺利实施,学校需要做好师资队伍的组建与培训、项目活动的统筹与规划以及学习资源的开发与利用。

3.展示阶段

学校和教师可鼓励学生以自己感兴趣或擅长的方式,根据作品的种类和特点,以多样化、个性化的方式展示学习成果。此外,学校也可以为学生提供展示的平台和机会。例如,借助五一劳动节等契机,将项目成果展与校级活动进行有机结合,让学生拥有更广阔的舞台来展示和介绍自己的学习成果,从而增强学生的成就感和自信心。

(二)评价原则

1.项目目标的导向性

项目目标的确定需先以学生核心素养的发展为导向,随后再基于项目目标确定相应的评价指标和方式。值得注意的是,项目目标既要关注学科核心素养的培养,又要重视跨学科通用素养的养成,确保“教—学—评”的一体化。

2.评价方式的多元性与适切性

项目式学习的评价方式有别于传统的评价方式。具体而言,项目评价不能仅仅停留于学习成果之上,还要关注学生对驱动问题的思考与解决方式,以及学习成果的展示与汇报情况等,这些都可以反映出学生对相关知识的理解与掌握程度。因此,教师要将过程性评价与终结性评价充分结合起来,确保评价方式的多元性。评价工具的选择应当与项目内容和目标相匹配。常见的评价工具有档案袋、活动手册、评价表等。在实施评价时,教师需要引导学生了解具体的评价标准,使学生学会检验项目成果,总结收获。

3.评价主体的功能性

学生作为项目式学习活动的主体,全程参与评价标准的制订、评价过程的交流以及评价结果的反思等各个环节,贯穿项目评价的全过程。这样一来,学生对于学习任务的理解、知识与技能的掌握与应用将更加深入,同时也能养成积极的学习态度与观念。教师则应扮演指导者、引领者的角色,例如,提供示范性评价案例,帮助学生理解评价标准,指导学生系统记录评价过程,与学生共同制订评价细则等。

【参考文献】

[1]夏雪梅.从设计教学法到项目化学习:百年变迁重蹈覆辙还是涅槃重生?[J].中国教育学刊,2019(4):57-62.

[2]张华.综合实践活动课程的国际视野[M].石家庄:河北教育出版社,2019.

[3]阿卡西娅·M.沃伦著.孙明玉,刘白玉,译.跨学科项目式教学:通过“+1”教学法进行计划、管理和评估[M].北京:中国青年出版社,2020.