“双减”政策下小学数学作业设计探索

作者: 张树森

【摘要】作业在数学教学中具有重要的作用,其不仅是教师评估学生学习情况、调整教学策略的重要依据,还是学生巩固知识、提升数学能力的重要工具。“双减”政策下,教师要对作业内容进行优化,积极探索作业的设计方式。文章简述“双减”政策下小学数学作业的设计要点与原则,从分层型作业、制作型作业、思考型作业、应用型作业四个方面,探究小学数学作业设计的有效策略,旨在为教师的作业设计工作提供新思路。

【关键词】“双减”政策;小学数学;作业设计

作者简介:张树森(1973—),男,福建省漳州市华安县沙建中心小学。

“双减”政策实施的初衷是为了提高学生的综合素质,减轻学生的学习负担。教师在设计数学作业时,不仅要关注作业是否紧扣教学主题,还要重视作业的质量和呈现形式是否符合学生的学习需求。为了顺应“双减”政策的要求,教师必须认真研读作业设计的原则和特点,以课堂教学内容为基础,合理选择作业内容,并结合学生的兴趣爱好,丰富作业呈现形式,进而充分发挥作业的育人功能。

一、“双减”政策下小学数学作业设计要点与原则

(一)设计要点

“双减”政策中的“减”,指的是减少重复和机械的作业,以达到减轻学生学业负担的目的。教师要重视优化小学数学作业,提高作业内容质量。对此,教师在设计作业时,要把握三个要点。第一,合理把控作业总量。为了避免学生因学习负担过重而对数学学习产生厌恶心理,教师应结合学生学段,布置适量的作业,促进学生的个性化成长。第二,作业设计要具有针对性。教师要结合学生的随堂练习、小测验情况,准确分析学生学习中的薄弱点,借助作业深化学生对知识的认知[1]。第三,作业形式要丰富。以往的教学经验证明,题海战术容易让学生对数学学习产生疲惫感,不利于其对知识的掌握,而形式多样的作业内容能激发学生的探究兴趣,帮助学生巩固课堂所学知识。

(二)设计原则

在“双减”政策下,小学数学作业设计要遵循主体性、层次性等原则。第一,主体性原则。在“双减”政策下,教师应以学生发展为目标设计作业,肯定学生主动创造、应用知识的行为。学生既需要具备主动探究知识的能力,又需要教师的悉心指导。因此,教师可以通过设计开放性题目、补充条件类型的题目等,让学生也参与到作业设计中。这样不仅突出了学生的主体地位,还能激发学生对数学的学习热情[2]。第二,层次性原则。布置作业是为了巩固学生的课堂所学。基于此,教师要充分考虑学生的差异,针对学习能力不同的学生,设计不同的作业内容,突出内容的层次性。具体来说,教师要为学习能力稍弱的学生设计考查基础知识的作业,让学生具备扎实的基础知识;为能力一般的学生设计开放性的作业,让学生在探究中内化知识;为能力较强的学生设计灵活度高的作业,锻炼其知识应用能力。

二、“双减”政策下小学数学作业设计策略

下面以人教版小学数学四年级下册“三角形”的教学为例,分析“双减”政策下小学数学作业设计的策略。

(一)分层型作业:尊重个体差异,培养数学能力

每个学生都是独立的个体,在数学学习中存在一定的差异,这种差异不仅体现在智力、学习习惯、教育背景等方面,还体现在学习动机、兴趣、自我观念等方面。因此,教师在设计小学数学作业时,要重视学生的差异,通过分层来满足不同层次学生的学习需求。这样的作业设计方式不仅可以提高学困生的积极性,还能促使优等生发散思维,使所有层次的学生均能在数学学习中取得更大的进步[3]。

例如,在讲解三角形三边关系后,为了让学生运用三角形三边关系的知识解决实际问题,教师可以根据学生的个体差异,设计具有层次性的作业,具体内容如下。

【基础题】

1.三角形任意两边的和_________第三边。

2.请判断以下几组数据,分析哪组数据可以组成三角形。(能的打√,不能的打×)

A. 6cm、8cm、10cm( ) B. 3cm、2cm、5cm( )

C. 2cm、2cm、6cm( ) D. 5cm、5cm、5cm( )

【拓展题】

1.桌子上有6根小棒,其中3cm长的小棒有3根,5cm、6cm、10cm长的小棒各一根,用它们摆出三角形,你可以摆出几种?(请画图表示)

2.三条线段要围成三角形,( )里最大能填多少?

A. 4cm、( )、7cm B. 5cm、9cm、( )

C. 6cm、6cm、( )

【选做题】

1.王大爷准备用一根长度为28cm的木条做一个三角形,应将木条截成长度为多少的三段,才能围成三角形呢?(请尝试多种列举方法解题)

2.小明要用木条围成一个三角形,现有两根长度分别为5cm、12cm的木条,请问第三根木条的长度范围应该是多少?

通过设计分层作业,教师不仅可以满足所有学生的学习需求,还能根据作业反馈精准了解教学效果。同时,学困生不会在完成作业时感到焦虑,优等生也不会在完成作业时感到厌烦,这能够充分发挥作业的育人价值。

(二)制作型作业:借助实践探索,发展动手能力

传统作业多以解题为主,虽然可以提高学生的解题能力,但会限制学生思维能力的发展。在“双减”政策下,教师可以设计制作型作业,让学生动手完成作业,这样既可以丰富学生的课余生活,又能让学生在实践中理解课堂所学知识。

1.自主制作学具,深化知识理解

学具在学生探究新知、拓展思维空间等方面发挥着重要作用。具体来说,学具是实践活动中的重要器材,能辅助学生在操作中加深对知识的理解,还能激发学生的联想力,让学生从不同角度、层面思考问题,增强学生思维的开阔性和灵活性[4]。对此,教师可以为学生布置制作学具的作业任务,要求学生利用生活中常见的材料,按照要求完成任务,并在过程中主动发现知识、探究知识,进而深化对知识的理解。

例如,在带领学生探究三角形稳定性的相关知识时,为了让学生直观认识三角形的特点,教师为学生布置“制作学具”的任务。首先,教师为学生提供锯子、螺丝钉、模板、尺子、画线笔等工具,要求学生按照以下步骤制作三角形学具:(1)利用画线笔在木板上画出三角形的三边;(2)用锯子沿着画线笔的痕迹,将木板锯成小木条;(3)在木条两端打孔,再固定好螺丝(孔应略大于螺丝钉,保证每个角都可以活动);(4)将三个角连接起来。其次,教师在课堂上邀请学生展示自己制作的学具,并讨论制作过程中的心得体会。有的学生说道:“在制作过程中,每个角都能转动,但三个角连接起来后,却无法转动,说明三角形具有稳定性。”最后,教师联系生活,引出三角形的应用价值,让学生结合学具制作经验,进一步认识到学习三角形稳定性的重要性。基于此,学生能在制作学具的过程中体会三角形的稳定性,并在探索中学习新知。

2.制作数学小报,提高复习效率

复习是学生巩固已学知识、查找学习薄弱点的重要环节,而作业是巩固学生已学知识的重要工具。教师以提高学生复习效率为目标,设计制作型作业,能为学生的长远学习打下坚实的基础。具体来说,教师应以“双减”政策为导向,为学生布置制作数学小报的作业,让学生在制作过程中主动梳理课堂所学知识,理清各知识点之间的联系,构建系统的知识体系,提高课堂复习的效率[5]。

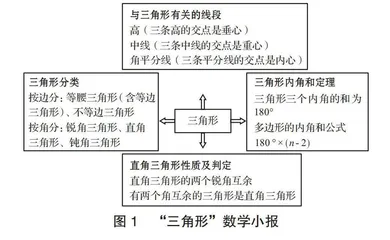

例如,教师在讲解本单元知识后,要求学生制作以“三角形”为主题的数学小报,并在班级群中展示。学生在作业的驱动下,回顾并梳理课堂所学知识,以图文并茂的形式呈现三角形的相关知识(如图1所示)。

学生在绘制数学小报时,能将零散的知识点串联起来,形成系统化的认知。同时,教师也可以鼓励学生在集体讨论环节展示数学小报,让其他学生观察、判断其中是否有遗漏点,进而帮助学生明确复习的方向,实现高效复习。

(三)思考型作业:驱动深度思考,增强学生主体意识

“双减”政策要求为学生减负。因此,教师在作业设计上要立足深度学习,缩减学生完成作业所用的时间,在作业量上做“减法”,在作业质量上做“加法”,改变作业形式,促使学生深度思考,加深对知识的理解。对此,教师可以利用错题资源设计思考型作业。具体来说,学生做错题的根本原因是没有掌握知识,或不具备灵活利用知识解决问题的能力。教师要针对学生的错题,在作业中设计同类型的习题,让学生深入思考错误的原因和纠正方案,深入掌握数学知识。

例如,已知三角形一个角的大小,求另外两个角大小的问题,是学生的易错题。归根结底,是学生忽略了这种题型往往存在两种可能性,答案并不唯一,应分情况展开讨论。对此,教师指导学生分析错因,改正错题,并在作业中设计类似题型,帮助学生进一步理解和掌握数学知识,具体内容如下。

【问题1】等腰三角形的一个角为70°,它的其他两个角分别是多少度?

【问题2】将一个等边三角形沿着其中一条高剪开,分成两个直角三角形,其中一个直角三角形中的两个锐角分别是多少度?

问题1只给出了等腰三角形的一个角,并没有说明这个角是顶角还是底角,解题时应该分情况讨论,得出两个答案。问题2则是在问题1的基础上进行延伸和拓展,融入等边三角形的高、直角三角形的角的特点,让学生在探究中调动空间想象力,意识到等边三角形的三条高都相等,进而推导出问题的答案。由此,学生能通过完成作业加深对错题的印象,并掌握相应的数学知识,攻克学习中的薄弱点。

(四)应用型作业:解决实际问题,引导学生迁移知识

小学数学教学的根本目标是培养学生应用知识解决问题的能力,基于这一点,教师应结合教学内容和学生的能力,为其布置应用型作业,让其在解决问题的过程中发展学科能力。在传统小学数学课堂上,教师布置的书面作业存在机械性强、重复率高等问题,影响了学生知识迁移能力的发展。教师根据知识点设计应用型作业,能极大增强作业的针对性。对此,教师可以结合教学重难点来设计变式训练,引导学生多角度展开思考,促进学生综合能力的发展。

例如,教师可以在讲解三角形内角和的知识点后,在作业中设计变式训练题,助力学生数学思维能力发展。首先,教师可以给出三角形一个或两个角的角度,让学生利用三角形内角和的知识解决问题,如“在直角三角形中,一个角为45°,另外两个角是多少度”“在钝角三角形中,一个角为20°,另一个角为135°,还有一个角是多少度”。这类问题较简单,学生可以代入三角形内角和公式,轻松计算出结果。其次,教师要秉持由易到难的原则,融入补角知识,逐步提高作业难度,如“△ABC中,∠B=59°,∠C的补角为130°,求∠A的大小是多少”。学生利用已掌握的知识去推导三角形某个角的角度,在这一过程中内化知识。最后,教师可以在设计作业时,融入三角形边与角的关系等知识,让学生通过构建三角形来解题,灵活运用所学知识,如“在等边三角形ABC中,已知∠CAD=38°,求∠CDA的大小(如图2所示)”。

教师通过调整应用型作业的习题数量、难度,能够让学生在解决问题的过程中提高数学思维和认知能力,发展思维能力。

结语

总的来说,在“双减”政策下,小学数学作业设计理念、形式均发生了变化,教师既要提高作业的质量,又要避免给学生造成较大的学习压力。在实际教学中,教师应通过设计分层型作业满足不同层次学生的学习需求,利用制作型作业锻炼学生的动手能力,借助思考型作业、应用型作业巩固学生课堂所学知识。由此,学生可以通过完成形式丰富、内容新颖的作业,提高自身的综合能力。

【参考文献】

[1]赵宝英.浅谈如何发挥小学数学作业的育人功能[J].理科爱好者,2023(6):155-157.

[2]沈德兄.“双减”背景下小学数学“动手做”的思考:以“周长是多少”为例[J].新智慧,2023(36):4-6.

[3]贾红艳.信息技术背景下小学高年级数学作业个性化设计[J].第二课堂(D),2023(12):41.

[4]陈丹.“双减”政策背景下小学数学作业设计[J].教师博览,2023(36):75-77.

[5]夏帆.优化作业设计 为小学数学教学“提质增效”[J].小学生(下旬刊),2023(12):118-120.