“竞技”的消解:武术运动员身份建构及认同转向的质性研究

作者: 席隆 罗应景 阴文慧 乔凤杰

摘 要:以建构主义扎根理论为方法论基础,探究武术运动员竞技身份的建构过程及其竞技身份消解和认同转向的成因。经过4轮编码,建构武术运动员身份建构及认同转向理论模型。研究表明武术技艺精进、竞技目标驱动、社会环境塑造、文化符号构建4个因素共同建构武术运动员的竞技身份。随着竞技生涯过渡与结束,身份认同在职业与场域的影响下呈现不同程度的演变。其中,受到外部因素文化传统召唤、竞技环境挑战、群体理念冲突,以及个体因素传统哲学内化、武术价值再审视的影响,竞技身份逐渐消解,转向对传统武术认同的回归。基于此理论模型,提出未来发展路径:守正固本,德技双修;和合共生,认同共塑;承古启新,因时而进。

关 键 词:扎根理论;竞技武术;武术运动员;竞技身份;身份认同;认同转向

中图分类号:G852 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)02-0025-08

The dissolution of “competition”: A qualitative study on the identity construction and recognition shift for Wushu athletes

XI Long,LUO Yingjing,YIN Wenhui,QIAO Fengjie

(Division of sports Science and Physical Education,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Abstract: Based on the constructivism and the grounded theory as the methodology basic, this study explores the process of competitive identity construction among Wushu athletes, as well as the causes of the dissolution of this identity and the shift in recognition. Through four rounds of coding, a theoretical model of Wushu athletes' identity construction and recognition shift has been developed. The research shows that the factors of skill advancement in Wushu, competitive goal-driven motivation, social environment shaping, and also cultural symbol construction collectively form the competitive identity for Wushu athletes. As athletes transition through and conclude their competitive careers, identity recognition evolves to varying degrees under the influence of professional contexts and fields. Among that, influenced by external factors such as the call of cultural tradition, challenges within the competitive environment, conflicts in group ideology, and individual factors such as the internalization of traditional philosophy and the reevaluation of Wushu values, the competitive identity gradually dissolves leading to a return to traditional Wushu recognition. Based on this theoretical model, future development paths have been proposed as follows: adhering to fundamental principles, cultivating both virtue and skill; promoting harmony and coexistence, co-shaping recognition; and inheriting the past and innovate, advancing with the times.

Keywords: the grounded theory;competitive Wushu;Wushu athletes;competitive identity;identity recognition;recognition shift

随着武术运动的普及和发展,武术价值逐渐被挖掘和传播,武术群体身份的建构与认同也是当今时代的重要议题。在社会结构变迁下,武术价值导向的差异使群体身份认同的冲突及矛盾日益尖锐。新中国成立之后,中国武术为适应竞技体育的发展,竞技武术应运而生。自此武术的“竞技”与“传统”之辩(又或是“传统”与“现代”之辩)也拉开序幕[1-2]。相较传统武术根植于中华本土“自强不息”的文化精神,竞技武术是适应时代的产物,其文化精神集中体现于西方文化精神的核心“竞争”[3]。这样以获取优异成绩为目的导向,“高、难、美、新”为价值追求的竞技武术,被认为在“体育化”“竞技化”的进程中走向西方体育的“异化”形态,片面地侧重武术的体育属性[4],而“恰恰忽视了最能体现中国武术核心价值的、最能代表中国身份的文化指纹”[5]。武术运动员往往被局限在竞技武术固态的形态概念下,而非考虑到以“人”为核心对身份建构及认同的动态发展。这样不但会使运动员处于矛盾且尴尬的境地,引发消极情感,同时也不利于武术全面和谐发展。综上,本研究通过建构主义扎根理论,旨在探究以“人”为核心的武术运动员竞技身份的建构,以及竞技身份消解和认同转向的成因,进而深刻理解武术运动员运动生涯不同阶段的心理认同变化,反映出武术发展的现存矛盾及挑战,有利于促进中国武术群体的和谐发展,以更多元、包容的心态看待武术不同形态的价值功能。

1 研究设计

1.1 研究方法及范式

研究以卡兹曼[6]提出的建构主义扎根理论作为方法论基础。建构主义扎根理论在格拉泽和施特劳斯[7]最初提出的扎根理论框架上进一步发展,根植于解释学传统,认为“任何理论的呈现都是提供了对研究世界的解释性描述,而不是它的真实画面”[8]30。同时建构主义扎根理论强调研究者在数据分析与理论建构中的重要性,将研究者自身与研究实践的互动视为不可忽视的部分。因此,在研究者反思研究对象解释的同时,也研究他们自己的解释。研究目的是探讨武术运动员身份建构及认同转向的主观解释,同时研究者自身长期工作于相关领域,因此认为择取建构主义的视角是合适的。通过建构主义扎根理论方法揭示身份建构的复杂性和多样性,以及认同转向背后的深层次原因和动力,最终建构理论模型。

1.2 理论抽样与数据收集

研究采用半结构访谈的方法收集数据资料,并分为5个阶段进行理论抽样,最终确定访谈对象21人。理论抽样过程:第1阶段,由于对竞技身份形成感知与认同需要具有一定竞技经历及竞技水平,因此抽取7名竞技武术运动员(编号标识为A1~A7),并遵循以下标准:曾接受过竞技武术专业训练,并具有6年以上运动生涯;运动等级为一级运动员及以上。初步的数据分析显示了在竞技生涯后期或结束时期,运动员对武术身份出现显著认同差异与转向。第2阶段在初始标准上,抽取6名竞技生涯已经结束的武术运动员(编号标识为TA1~TA6)。第3阶段,考虑到武术身份的认同是动态的过程,因此需要回到运动员竞技生涯现役阶段,探索武术运动员竞技身份的认同初期是如何建构的,在这一阶段选取5名现役竞技武术运动员进行访谈(编号标识为AA1~AA5)。第4阶段,基于以上对运动员访谈数据的分析中,考虑到外部宏观环境与政策影响,例如,规则、学术、舆论等方面,采访3名武术科研与行政管理人员(编号标识为CL1~CL3),提升理论的深度和丰富性。第5阶段,择取了研究初期的5位关键参与者,以最新修订的访谈内容为基础进行回访,旨在对理论细节进行反馈和补充,确保最终形成理论准确且完善。1.3 数据分析

建构主义扎根理论在编码步骤给予研究者更大自由度,认为在编码策略的应用上,取决于“研究者的主题和忍受模糊状态的能力”[7]267。在这里采用卡姿曼建议的4种编码策略[7]201-291,即初始编码、聚焦编码、轴心编码、主题编码。此外,使用Nvivo 14质性分析软件辅助对数据资料进行自下而上的分析,确保分析过程系统性和可追溯性。

1)初始编码。

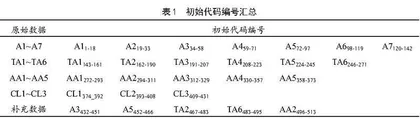

在初始编码阶段使用“本土概念”[9],以简洁、生动且具分析性的代码对数据进行逐句编码。共生成513个初始代码(见表1),部分示例见表2。

2)聚焦编码。

聚焦编码阶段,对513个初始编码进行精简和筛选,识别数据中频繁出现且最有意义的代码或概念。共生成57个聚焦代码(见表3)。

3)轴心编码。

在轴心编码阶段,从聚焦代码中自下而上的逐步提取与整合类属,并采用施特劳斯提出的“条件、行动或互动、结果”结构框架来建立类属之间的联系[10]。

聚焦编码在最初提供描述性数据(如FC4、FC17等编码)。在此基础上通过对聚焦编码的筛选精炼为若干亚类属,并进一步探讨类属之间的关系。最终,识别出“竞技身份认同建构”及“身份认同转向”2个核心类属,以及9个与之紧密相关的亚类属。其中,揭示个体的竞技身份认同是如何构建的,例如“武术技艺精进”和“竞技目标驱动”协同影响着运动员的身份构建过程。同时,引入内外因素,解释了竞技身份消解及认同转向的动因。外因如“竞技环境挑战”和“群体理念冲突”是外部环境对身份认同的影响,而内因“哲学认知内化”与“武术价值再审视”则揭示个体内部的心理和认知转变(见表4)。

4)理论编码。

在理论编码中,借鉴格拉泽提出的24个理论代码的家族系列对数据进一步整合[11]。最终在回顾备忘录的基础上,对初始编码、聚焦编码和轴心编码的代码集合进行反复比较和迭代的整合分析,建构武术运动员身份建构及认同转向理论模型(见图1)。

理论模型呈现竞技武术运动员身份的建构及认同转向的过程与成因,解释武术运动员对于自我身份的认同是一个动态的过程,并随着竞技生涯的进程不断的建构、消解及转向。其中,武术技艺精进、竞技目标驱动、社会环境塑造、文化符号构建4个关键因素共同塑造了武术运动员的竞技身份,并在这个过程中不断建构身份认同。随着竞技生涯过渡与结束,竞技身份受到职业与场域的影响呈现不同程度的演变。从事竞技领域相关工作或未脱离竞技场域时,竞技身份的认同会得到延续。另一方面,受到外部(文化传统召唤、竞技环境挑战、群体理念冲突)及内部(传统哲学内化、武术价值再审视)多方面因素的影响,会致使对于竞技身份的认同存在一定程度的消解,并且逐渐转向对传统的回归。

1.4 质量评估

评估过程分为3部分。(1)遵循卡曼姿提出的建构主义理论评价标准的4个类别对研究过程进行反思和评估:可信性、原创性、共鸣、有用性[7]610-613。例如:在可信性评估下,检验数据所包含的观察达到的范围、数量和深度,并且不断将类属之间系统的进行比较。(2)为警惕自我评估阶段的个人偏见,接下来在数据分析中使用研究者三角互证的方法,邀请了同一领域的学者对同一组数据进行分析,尽可能减少因为研究者单一角度对研究质量产生的影响。(3)在研究过程中始终保持“成员反思”[12]提升研究的可信度,在每一次访谈结束后,将录音文稿转录为文字,通过邮件的形式反馈给受访者确认。对同一受访者进行重复访谈时,复习往期访谈内容并确保受访者知晓初期数据的处理结果。在理论抽样最终环节,对关键参与者进行回访以获得反馈,确保相关参与者能够理解扎根理论模型。