我国基层自治性体育组织治理的现实梗阻与纾解路向

作者: 于文谦 王钰民

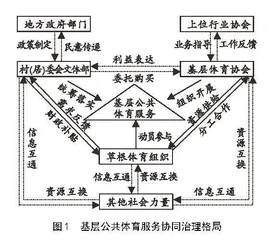

摘 要:基层自治性体育组织治理已成为国家亟待开展的一项全新任务。运用文献资料、实地调研、深度访谈、逻辑分析等研究方法,在系统阐述基层自治性体育组织概念范畴及其治理内涵的基础上,对我国基层自治性体育组织治理的现实梗阻进行分析,并据此指明纾解路向。研究认为,我国基层自治性体育组织治理正面临内部自治秩序失当、主观参治动能不足、协同共治格局不成熟和制度治理体系不健全等现实梗阻。应从如下路向推进我国基层自治性体育组织治理:完善以正式制度为主、非正式制度为辅的内部自治秩序;通过党建引领和考评激励的方式激发组织主观参治动能;将组织有机融入政府、行业、社会共同参与下的基层公共体育服务协同治理格局;从系统性和实操性上健全组织培育与管理的制度治理体系。

关 键 词:体育治理;基层自治性体育组织;体育社团;草根体育组织;公共体育服务

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)02-0060-07

The actual obstacles and resolution approaches for grassroots autonomous

sports organization governance in China

YU Wenqian1,WANG Yumin2

(1.Teaching and Research Department of Rizhao Campus,Shandong Sport University,Rizhao 276800,China;

2.School of Graduate Education,Shandong Sport University,Jinan 250102,China)

Abstract: The grassroots autonomous sports organizations governance has become a new task to urgently carry out for the country. Using the research methods of literature review, field research, in-depth interviews, and logical analysis, this study systematically elaborates on the conceptual scope and governance connotation of grassroots autonomous sports organizations. And based on this, the present work analyzes the current obstacles in the grassroots autonomous sports organizations governance in China, and also points out the way to alleviate them. Research suggests that the grassroots autonomous sports organizations governance in China is facing practical obstacles such as improper internal autonomy order, insufficient subjective participation in governance, immature collaborative governance pattern, and incomplete institutional governance system. Given that mentioned above, the following directions for promotion haven been proposed: improving the internal autonomous order with formal institutions as the main and informal institutions as the auxiliary; stimulating the subjective participation of organizations through party building guidance and evaluation incentives; organically integrating the organization into the collaborative governance pattern of grassroots public sports services with the participation of the government, industry, and society; and establishing a systematic and practical institutional governance system for organizational cultivation and management.

Keywords: sports governance;grassroots autonomous sports organizations;sports associations;grassroots sports organization;public sports services

基层自治性体育组织是打通全民健身“最后一公里”的关键抓手,在基层体育治理中扮演着至关重要的角色。2022年新修订《中华人民共和国体育法》(以下简称“新修订《体育法》”)第六十八条提到:国家鼓励发展青少年体育俱乐部、社区健身组织等各类自治性体育组织。这一新增内容强调了国家对这类体育社会组织的高度重视,亦引发了各界对该要点的关注。梳理已有研究发现,长期以来,我国各类基层自治性体育组织自治能力普遍薄弱,在独立性、专业性、社会化及公信力等方面尤为明显,不仅难以承担基层体育治理重任,甚至面临着极为严峻的生存危机[1-3]。据此,有学者认为,对各类基层自治性体育组织的治理已成为国家亟待开展的一项全新任务[4]。本研究以深入贯彻落实新修订《体育法》关于基层自治性体育组织的规定为目标导向,并于2023年7—11月对辽宁省、吉林省、山东省、安徽省部分地方体育行政部门、体育总会、体育协会、体育产业集团及各类基层自治性体育组织进行走访调研,以期明晰基层自治性体育组织治理的现实梗阻,提出引导、促进基层自治性体育组织治理的纾解路向,为推动基层自治性体育组织有序发展和有效参治提供参考依据。

1 我国基层自治性体育组织治理的学理基础

1.1 基层自治性体育组织的概念界定

基层自治性体育组织这一概念源自于新修订《体育法》中所提到的“国家鼓励发展青少年体育俱乐部、社区健身组织等各类自治性体育组织”,但当前有关部门和学界均未对此概念予以解释。本研究通过文献资料梳理和中文构词分析对这一概念作出界定。

根据中文构词规则,可将基层自治性体育组织拆分为基层、自治性、体育组织三部分。首先,“体育组织”是这一概念的核心部分,这决定了其本质为非营利性的社会组织。但需要注意的是,当前学界对于体育社会组织概念范畴的界定尚存争议。有学者认为,体育社会组织必须是在民政部依法登记注册的法人组织[5];亦有学者结合我国实际情况指出,我国存在大量草根体育组织,这些组织虽未依法登记注册,但却是全民健身活动开展的重要组织载体,发挥着不可或缺的“凝聚”作用[6]。显然,将其一并纳入基层自治性体育组织概念范畴更符合国家对体育法规制定的基本考量和体育事业发展的战略定位。其次,“基层”是体育组织的修饰限定词。在我国,基层主要用于指市级以下行政区域的政府、社会组织、市场主体及人民群众[7]。近年来,在国家治理现代化建设的逐步推进下,乡镇(街道)和村(社区)已成为包括基层体育治理在内的基层治理工作的基本单元[8]。可见,基层自治性体育组织应扎根于社会最底层,依托街道社区或乡镇村落的环境和资源而生存发展。再次,“自治性”一词揭示了这类体育组织的运作机制。自治本意指自己管理自己的事情[9]。近来,有学者借鉴康德所提出的自组织理论,将自治理解为一种以信任和合作为基础的自组织治理机制,即“在既定的时空范围中,不需要外部力量强制性干预,通过民主协商,相互增进信任,整合资源,采取合作行为,共同治理公共事务”[10]。据此观点,可认为自治性体育组织在人事、财务、职能等方面不依附于其他部门或组织,可通过成员之间的民主协商和协同合作来实现有效的自主组织、自主管理和自主运作。

综上所述,本研究认为:基层自治性体育组织是扎根于基层街道社区、乡镇村落,以开展全民健身活动、满足群众体育需求为发展宗旨,以自愿参与、自行组织、自觉管理、自我教育、自主服务为组织形态的非营利性组织。这其中,既包括街道体育协会、社区体育服务中心、村(居)委会文体部等依法登记注册的官方组织,也涵盖了学校、企事业单位、城乡社区内大量未经依法登记注册的草根体育组织。

1.2 基层自治性体育组织治理的内涵阐释

党的十八大以来,国家治理体系与治理能力现代化建设不断推进,以企业、社团和公众为主的社会力量逐渐成为社会治理的重要力量,正助推社会治理格局向着共建共治共享的目标状态稳步迈进。相较于过去政府绝对主导下的社会管理体制,多元协同共治下的社会治理格局不但为政府在公共服务供给上的职能下放提供良好的环境支撑,还有助于激发多元社会主体间的内生动力[11]。作为我国社会治理体系中最贴近基层群众的体育社团,基层自治性体育组织既是基层体育公共服务的承接者和供给者,也要做好基层民主治理意愿的传递者与实现者[12]。然而,现实情况与理想状态之间还存在一段很长的距离。后脱钩时代的县域体育协会正处于形式化脱钩与实体化运作之间的尴尬境地,市场运营能力的不足致使这些脱离了政府资助的基层协会难以实现自我造血和独立生存[1];多数全民健身活动站、社区体育活动中心及村(居)委会文体部均由基层政府部门自上而下统一管理,极大地削弱了基层活动开展的自发性和基层组织管理的自治性[2];民间自发形成的草根体育组织不仅在体育活动开展所需要的软硬件资源上存在先天劣势,还囿于合法性身份的缺失而难以获得上级总会和协会的行为指导与物质帮助[3]……显然,自治能力的受限或不足在很大程度上制约着基层自治性体育组织在基层体育治理中的参治效能。

20世纪80年代末,“治理”(governance)一词首次出现在世界银行针对非洲发展问题的报告中。后来,格里·斯托克、罗西瑙、库依曼和范·弗利埃特等学者围绕“治理”展开探讨,尽管不同学者对这一概念的解释有所不同,但整体上仍达成了一定共识:(1)治理的目标是善治,即公共利益的最大化;(2)治理的主体是包括公共部门、私人部门、非营利组织、公民个体等在内的多元主体;(3)治理的手段不仅包括正式制度下的强制性约束,非正式制度下的柔性协调亦尤为关键;(4)治理的过程不是一成不变的,往往要根据实际情况,在主体间的协同合作中进行动态调整[13-14]。近年来,治理理论在体育领域得到了本土化应用,这其中,体育社会组织治理便是学者们关注的热点方向之一。目前,学界对于体育社会组织治理的理解主要包含两个方面:一是对体育社会组织自身事务和问题的治理,如黄亚玲[15]研究我国单项体育协会实体化改革的治理问题;二是将体育社会组织作为手段和途径以解决社会公共事务和问题的治理,如李理[16]探究了体育社会组织在县域群众体育的治理路径。本研究所提到的“治理”属于前一类,即对基层自治性体育组织自治能力建设问题的治理。根据上文梳理,本研究认为:基层自治性体育组织治理是指政府、企业、社团、公众及这类组织自身等利益相关者,通过一系列正式制度或非正式制度进行协调、合作与互动,共同参与基层自治性体育组织的培育与建设,以激发其自组织活力、最大化满足公共体育诉求的过程。