人工智能赋能学校体育的限度及其超越

作者: 郭江浩 熊文

摘 要:学校体育的存在方式正在被人工智能逐渐改变和重塑,这需要运用崭新的视角予以探讨。基于技术现象学的视角,围绕人工智能对学校体育的赋能予以考察,认为:(1)人工智能对学校体育的赋能可归为4个方面,即具身关系中“代具”对身体运动能力的延伸,解释关系中人工智能对学校体育数据的展现和解蔽,它异关系中人工智能作为“准他者”介入学校体育,背景关系中人工智能可搭建学校体育的“庇护所”。(2)人工智能对学校体育的赋能存在诸多局限,包括技术具身不能作为完全意义上的“强具身”,人工智能解蔽学校体育数据的有限性和风险,“外-主体”对体育教师和学生主体性的僭越,自然主义学校体育思想及“主动身体”的隐退。为更充分发挥人工智能对学校体育的赋能功效,提出通过“一般具身”创设富有层次的具身关系,“解蔽”与“遮蔽”不宜作为解释关系的对立,促进它异关系中“人-机”的协调与融合,引导背景关系中自然主义学校体育思想及“主动身体”的复归。

关 键 词:学校体育;人工智能;技术现象学;教育伦理;技术哲学

中图分类号:G80 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)02-0087-10

Research Limits and beyond of artificial intelligence empowering

school physical education

——An investigation based on technical phenomenology

GUO Jianghao,XIONG Wen

(School of Physical Education and Health,East China Normal University,Shanghai 200241,China)

Abstract: The way of school physical education exist is being gradually changed and reshaped by artificial intelligence, which needs to be explored from a new perspective. From the perspective of technical phenomenology, this paper examines the ability of artificial intelligence to school physical education and holds that: (1) the ability of artificial intelligence to school sports can be classified into four aspects, namely the extension of the physical sports ability of the "surrogate" in the embodied relationship, the presentation and interpretation of the school sports data by artificial intelligence in the relationship, the involvement of artificial intelligence in school sports as a "quasi-other" in the relationship, and the establishment of a "shelter" for school sports in the background relationship. (2) There are many limitations in the ability of artificial intelligence to school physical education, including that technology embodiment cannot be regarded as "strong embodiment" in the full sense, the limitation and risk of artificial intelligence to school physical education data, the arrogation of "external-subject" to the subjectivity of physical education teachers and students, and the retreat of naturalistic school physical education thought and "active body". In order to better give full play to the empowering effect of artificial intelligence on school physical education, it is proposed that through "general embodied" to create a rich level of embodied relationship, "masking" and "masking" should not be regarded as the opposite of interpretation relationship, promote the coordination and integration of "man-machine" in its different relationship, and to guide the naturalistic school physical education thought and "active body" in the background relationship.

Keywords: school physical education;artificial intelligence;technical phenomenology;educational ethics;technical philosophy

人工智能的发展引发了教育环境、资源以及评价等结构性的变革,使教育领域焕然一新。教育技术作为教育领域重点关注的命题,旨在反映、揭示教育与技术二者间的深刻作用关系。具言之,教育技术既涉及技术何以实现对教育的赋能和重塑,也涉及技术与教育融合过程中存在的限度,以及由限度可能引发的教育伦理危机。其中,为更充分地对技术赋能教育中实然与应然之间的冲突开展考察,技术现象学已成为教育技术研究的第三种范式[1]。对于学校体育而言,人工智能的介入无疑为其发展带来裨益,学界亦相继围绕人工智能赋能体育教学[2]、元宇宙体育教学[3-4]等进行了适时讨论。然而,区别于教育领域,学校体育的视角略显单一,多注重人工智能赋能学校体育的价值、功能以及场景构建等,而弱化了对其可能存在的限度和风险的系统性反思。人工智能的不可预见性表明,对其在学校体育的介入需保持谨慎姿态,以防范、纾解可能由其在学校体育中的应用而衍生的风险。教育技术领域对技术现象学的引介为思考该类问题提供了经验和参照。鉴于此,研究旨在借助技术现象学的理论基础,审视当前人工智能在学校体育中的应用,在廓清人工智能对学校体育的赋能功效外,着重对其限度予以考察,并基于技术现象学的分析框架对相关限度作出应答,以更好地促进人工智能与学校体育的深度融合。

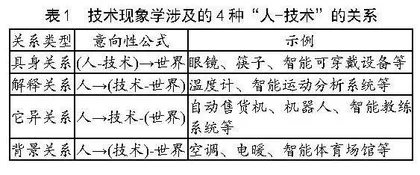

1 人工智能赋能学校体育——技术现象学的引入

从梅洛·庞蒂的知觉现象学和海德格尔的存在现象学以降,技术便作为重要的议题被纳入讨论的范畴之中。技术现象学沿用了经典现象学(以胡塞尔、梅洛·庞蒂、海德格尔等人为代表)还原的方式[5],旨在从先验还原层面洞悉技术的本质问题。在经典现象学的系列观点中,海德格尔使用“座驾”(Ge-stell)一词描述现代技术的本质,在其哲学语境中,“座驾”并非被单纯理解为具体的工具或设备,而是指一种思维方式和存在的状态,其被视为人在认识世界过程中的中介加以存在,并能够发挥出促逼和订造的作用[6]。此后,阿尔伯特·鲍尔格曼[7]在《技术与现代生活的特征》中借用了海德格尔关于“展现”和“遮蔽”的框架描述现代技术对生活世界的影响,并通过设备范式的概念将该种影响表达为技术的设备化和背景化倾向。意向性是现象学的核心要素和研究根基,经充分参照和吸纳经典现象学“意向性”的内涵后,唐·伊德将“意向性”引入其构建的技术现象学的理论体系中,并赋予其新的意义。在唐·伊德的认知观念中,胡塞尔的意向性由于抛弃和忽略了真实物理世界的存在而导致技术在其理论中的缺席,而唐·伊德则从技术人工物的居间调节(人对技术的感知)作用出发将技术意向性表达为人-技术-世界的结构关系[8]。按照人与技术互动的不同维度来划分,该结构关系大致涵盖4种类型:具身关系、解释关系、它异关系和背景关系[9](见表1)。

根据唐·伊德的理论,对4种关系下人工智能在学校体育中的应用进行释义:(1)具身关系强调技术作为人体的延伸和具身化,该关系的意向性公式为“(人-技术)→世界”。该种关系下,技术与身体的界限日渐模糊使技术表现出较高“隐蔽性”,通常不为人们觉察。如智能腕表、运动手环等可实时监测学生的心率、步数和运动状态,帮助学生以全新的方式感知和体验运动。当设备正常工作时,学生几乎不会注意到它的存在,只有当设备发生故障时才会引起学生的关注。(2)解释关系中的技术不再作为身体的延伸而存在,即不直接参与人类的知觉活动,其充当解释媒介或工具辅助人类理解和解释世界,人们通过对其传达信息的转化、解读完成对世界的理解,该关系的意向性公式为“人→(技术-世界)”。如绍兴市华舍小学推出的智慧教学区集训练与测试于一体,可进行跳绳、立定跳远、仰卧起坐等与学生体质测试相关的项目,教师可通过后台数据实时分析,在课堂教学时帮学生纠正姿势。(3)它异关系认为人与技术的关系并非总是指示性的,技术可扮演人类日常生活中的“他者”,并表现出某种独立性、自主性或客观性。该关系的意向性公式为“人→技术-(世界)”。如智能教练系统能够根据学生的运动表现自动调整训练计划和内容,并提供个性化的反馈,以辅助学生提升运动技能和身体素质。(4)背景关系的意向性公式为“人→(技术)-世界”,这体现出技术已成为人类生活背景和环境,以“庇护所”的方式支持和塑造着人类生活。如智能运动场馆管理系统能够优化场馆的使用、调度和安全监控,这为学生的体育活动提供安全、便捷的环境,成为日常体育活动的基础背景。

2 人工智能何以实现对学校体育的赋能

人工智能是当前以及未来社会的一种重要数字技术,其持续革新着体育教学的资源、模式和评价等。基于技术现象学,结合目前学校体育人工智能应用的具体案例,可更清晰剖析人工智能何以实现对学校体育的赋能。

2.1 具身关系:代具对学校体育中身体运动能力的弥补

具身性概念首次由梅洛·庞蒂提出并使用,其主张身体作为感知觉活动的媒介加以存在。体育教学具有且格外强调梅洛·庞蒂提及的具身性,并注重通过体认的途径对运动认知进行身体图示的表达,即仅通过人类的器官而无需借助外物获得知觉。然而,人类自身的缺陷(如体育教师因体力劳动明显且工作量大而倍感疲劳等)某时需要外在技术的居间调节,以辅助人类延展自身的器官功能,这种方式被斯蒂格勒定义为“代具”[10]。随着人工智能在学校体育中的介入,具身研究更加关注代具如何改变学生身体对运动的经验和感知,以及这些变化如何影响学生在体育锻炼过程中与世界的互动。在北京大学的数字体育课堂中,学生通过AR、VR眼镜和运动手柄等设备能够进入虚拟运动场景,并体验到滑雪、高尔夫、拳击等不同运动项目。该种以增强和虚拟现实等为代表所营造的虚拟实境,便成为物质性身体延伸活动范围的另一场域。基于该场域,学生身体借助VR眼镜、运动手柄以代具经验着全新的世界,超越传统体育教学在时空、场地、器材等多方面的局限。VR眼镜、运动手柄等与身体的融合能够创设深度的运动沉浸感,且相较于传统在线体育教学的弱交互性,沉浸感能使学生或教师弱化甚至感受不到技术的实质性存在,技术由此形成一种“抽身而去”的天然代具作用,演化成为唐·伊德口中的“准透明性”的中介[11],从而使技术在延伸人类身体的过程中弥补或增强了原生身体的不足,起到“器官强化”的作用。进言之,AR、VR等增强技术作为人视觉的延伸,参与并影响学生身体运动的感知觉的形成,且“代具性”地完成对身体运动经验的转变,重新定义了学生与世界的联系方式。此刻,虚拟运动实境中的感知觉如同真实发生且存在的,这种技术与身体之间临界感的消亡赋予学生强烈具身性。