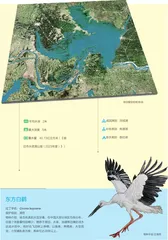

第一悬湖——洪泽湖

我们常说湖泊“镶嵌”在大地上,但有这样一片大湖,却像巨型水盆般,将数十亿立方米的湖水“悬挂”于江淮大地上,湖底足足高出东侧平原4~8米。它就是洪泽湖,中国第一大悬湖。

北有黄河落天走,南有长江天际流,千里运河贯南北,弯弯淮河中间游——洪泽湖便生于这三河一江相汇相杀、兴衰徘徊的水系变迁中,由地势、天时、人力三者合塑为今天的样貌。

黄河与淮河的交锋,洪泽湖的意外诞生

亿万年前的燕山运动使地壳一次次隆起、断陷,黄河、淮河和海河东流入海,冲积出微向渤海、黄海倾斜的黄淮海平原;黄河干道分水成脊,岗地、沙丘和洼地在淮河岸形成大大小小的湖群,洪泽湖的前世便蕴于其中,地势已成,只待天时。

黄河从黄土高原携泥沙而下,挣扎在不断淤高的河床间,如困兽般寻找新的地势更洼处前行,终在1194年于阳武(今河南原阳)决堤,从泗水进入,夺取了淮河的水道。自此,被黄河侵占了入海水道的淮河在洪泽凹陷区储积,加上黄河水倒灌,淮河下游的富陵湖、破釜塘等湖泽洼地连成一片,是为洪泽湖的雏形。

决口一开,数十万百姓流离失所,“走千走万,不如淮河两岸”的丰饶平原被来回改道的黄河侵扰,巨量泥沙又昼夜不停地在泗水与淮河中沉积,河床日渐淤高,淤成淮河流域的“洪水梦魇”。仅1368年到1644年的277年间,黄河发生决溢的年份就有112年;“岁必六百万石”的京杭大运河也因此常被泥沙淤塞中断。为保障北方政治中心的物资供应,地处淮河中下游的洪泽湖便成为补给运河水源的“重要水柜”和治河保运的“命运咽喉”。这时,人的力量,登场了。

从悬湖到“明珠”,洪泽湖的华丽转身

“守江必守淮”,从东汉开始,洪泽湖地区就多有驻兵、屯田等开发利用,这一带的水利建设留有古老的印记:1 800年前的捍淮堰或为今天洪泽湖大堤的滥觞;其后,又有白水塘、唐堰……而驱除黄河夺淮后“洪水梦魇”的,则是洪泽湖区域众多被称为“东方金字塔”的水利工程:明代潘季驯加高、加长高家堰(今洪泽湖大堤)以提升淮河水位,淮河清水冲刷黄河水道,将泥沙带入大海,且补给运河水源以通漕运;清口水利枢纽则作为黄、淮、运交汇的关键,建成水流制导、调节、分水、平水、水文观测、防洪排涝等大型设施,成为当时世界上技术水平最高的水利工程之一。至清代,除继续加高、加固大堤,又筑起包括“仁义礼智信”五坝在内的26座减水坝和滚水坝,排泄过量湖水,缓解对大堤的压力。随着湖堤越筑越高,泥沙越积越多,湖底淤高、水位变浅、水面持续扩大,“堰堤大有建瓴之势,城郡更出釜底之形”。在百年人为干预下,洪泽湖终成悬湖。1851年,淮河决开洪泽湖三河口(今三河闸位置)流入长江,从此入江水道成为洪泽湖及淮河的主要泄洪通道。虽然古人的精工巧思对黄河夺淮之殃有所遏控,但悬湖之下,治淮仍是一道历史遗留的难题。

1950年夏,淮河大水,皖北受灾严重。同年《关于治理淮河的决定》签署后4个月内,220万军民集结于千里淮河,开启了新中国的治淮壮举。其中,苏北的重点工程就在洪泽湖区:1951年,72万治淮大军奋战180天建成苏北灌溉总渠,淮河自此有了入海新通道;1952年,仅10个月就建成洪泽湖最大的洪水控制工程三河闸;1958年,开挖淮沭新河;之后,又启动淮河入海水道一期工程……

2014年,中国大运河入列世界遗产,专家在大会上介绍洪泽湖的篇幅占到总报告的1/3。而今,这片曾经的“洪水走廊”,已蜕变为世界级湖泊休闲度假目的地。辽阔的湖面上,南来北往的货船川流不息,东岸的洪泽湖大堤仍屹立如“水上长城”,捍卫着里下河地区的人民,讲述着今天仍在继续的水利故事:随着南水北调东线、淮河入海水道二期等工程的建设,淮河、洪泽湖的防洪标准将被提升到300年一遇——“纵有千古,横有八荒,前途似海,来日方长”。

(责任编辑:白玉磊 张洁)