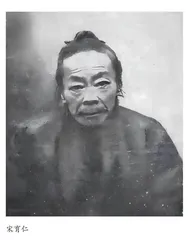

宋育仁的“复古即维新”思想

作者: 吴雪怡 张帆

宋育仁是中国近代重要的思想家和政治家之一,在19世纪后半期的维新运动中扮演了极其重要的角色。在内外交困的大动荡大变革时代,宋育仁清晰地认识到,当今之困局只有“师以西方之法”才可以实现救亡图存。文章主要以维新运动这一特定历史阶段为背景,重点对宋育仁的“复古即维新”思想展开研究。

自20世纪80年代以来,历史人物研究取得了许多进展。学者们除了对学术界公认的早期政治人物(主要是进步人物) 进行深入探讨外,还开始研究那些曾经被定性为反面人物的历史 角色,并对一些被忽视的人物进行研究。徐溥在1979年发表了《早期改良主义思想家宋育仁》,开启了改革开放后研究宋育仁的先河。此后相关研究逐渐增多,为深入研究宋育仁的“复古即维新”思想打下了坚实的基础。

“复古即维新”思想的来源

1891年,宋育仁著《时务论》,详细阐述了他的维新变法思想。他在对传统社会进行深刻批评的基础上提出变法主张,这是其维新思想中最重要的部分。《时务论》全文,贯穿始终的核心理论是“复古即维新”。尽管这一理论并非宋育仁所独创,亦非其原创,然而在那个时代,宋育仁将其演绎到了极致。“复古即维新”这一思想的渊源可以追溯到两个理论,一个是“托古改制”,另一个是“西学中源”。“托古改制”,可以简单理解为:人们在思考和解决社会问题、推行社会改革时,经常借鉴历史和传统中的权威(虚构的或者存在的,例如圣贤的言行或经典著作),作为他们行动和立论的根据。“托古改制”思想的理论基础包括:改变当前现状,推动国家发展;肯定中华文明的历史地位以及其对世界文化发展的贡献。“西学中源”理论产生于明末,当时西方传教士来到中国传教,带来了许多先进的科学技术。在此背景下,一部分开明人士提出向西方学习,认为只有引进先进技术才能推动中国的进步。

“复古即维新”思想的内涵

宋育仁认为,“复古”和“维新”的宗旨始终是“拯救时代”,由于“西制”和“中制”之间存在内在联系,因此“复古”和“维新”实际上呈现了改革的两个相互关联的方面,分别指向过去和未来。尽管二者表述略有不同,但都深刻地体现了改革的内在含义。宋育仁倡导变法图强,“方期引经术以图治,兴新法以利民”。他以古喻今,以今证古,将“复古”与“维新”结合起来,开辟了“复古即维新”之路。

首先,经济上的“复古即维新”思想。宋育仁运用“复古即维新”思想,对西方资本主义经济进行深入观察,为中国的改革寻求突破口。他论述了《周礼》中的考工之事,并分析了西方资本主义经济的特点,如外来财富通常来自工业领域,每个城市中,通常都会有一个或多个工业区域,或由政府派人管理,或由私营企业融资管理;所有工人的报酬和花费都被记录在主要会计师处,并且受到监督。工人为公司提供服务并获得相应报酬。宋育仁认为;外国所经营的工厂,不论是由政府管理还是由私人集资成立的公司进行管理,它们所负责处理的事情与中国古代的考工之事相似。宋育仁认为清政府当时存在工部和内务府两个机构,认为应该将与御辇和宫廷供奉有关的事情划归内务府,而对工部进行机构改革。他提出了一项关于工部改革的计划,其总体构想是:借鉴《周礼》记载的管理方法,同时吸收外国的法律。工部官员需熟悉各项工程的工作职责,包括计算、绘图、建造、生产和铸造等方面,并分门别类,了解自己应该承担的职责。宋育仁希望通过改革,将传统的工部衙门转变为一个行政管理机构,以促进中国近代工业的进步。宋育仁在《时务论》一文中强调了西方资本主义国家中商业的重要性,指出在西方城域被划分成不同的商业地段,同行业的商户聚集在不同的市场上进行交易,或者联合成为一个公司,这种商业模式契合《周礼》体现的思想和理念。《宋育仁思想评传》对这一涉商思想评价道:“将西方资本主义商业经营中的好的做法,附会成中国古代就有的,看似牵强,实际是托古改制的一种体现。这也不能不说与他当时没有直接接触西方资本主义不无关系。”

其次,政治上的“复古即维新”思想。宋育仁深入研究《周礼》所述的类似西方各种政治制度的制度渊源。关于宪政,宋育仁在《泰西各国采风记》《时务论》《宋芸子先生政法讲义》等著作中主张实现“君民共主”,确保宪政制度的有效实施,这一思想是当时人们对政体和宪政的认识发展到一定阶段的反映。例如,中国如设议院,应该先将礼作为处理争议的基本原则,在遵守经典规定的前提下制定法律制度。如果有疑问,那么可以引用圣人的言论来得出适当的解决方案,这种方法比外国的做法更加容易实现且收效倍增。为何在中国能够设立议院呢?这是因为相比于其他国家,其在中国的设立更为便捷,且效果更为显著。根据他的理解,中国在上古三代时期的议政模式,其实与西方的议会民主制度有相似之处。这种古老的治理方式不仅为今后的立宪与民主发展提供了借鉴,同时也展示了中国历史早期的政治参与和集体决策传统。将这些传统与议会制度相结合,可能会为中国的政治改革带来新的视角和思路。他在《泰西各国采风记》中指出,《周礼》规定治理国家时要听取群臣、群吏和万民的意见,不仅允许朝廷高官执掌政治大权,还广泛征求各方的声音。这种制度比西方的政治制度更加开放,实行的民主原则更加广泛。对于选举,他认为《周礼》中提到的选举规范是从普通民众中选举,并由当地乡民、乡老、乡大夫和乡吏来主持。由于这些人都曾有过实际执政经验,所以能够保证选举的公正性和准确性。

再次,外交领域中的“复古即维新”思想。宋育仁在1891年典试广西期间途经一片废墟,看到民众生活困苦,这触动了他,激发了他关于“复古即维新”的思考。他十分重视外交事务,并积极从自身的实践探索中总结经验,撰写了《时务论外篇》,对自己的观点和思考进行了阐述。该文在他的同业中广泛传播,引发大家对国家外交与改革的关注与探讨,并期望将其作为中国与泰西处理外交事务的准则。宋育仁认为,欧洲各国的局势类似于中国的战国时期,他们所倡导的公法与《春秋》所倡导的理念存在明显的冲突。鉴于国际上公法不公的事实,宋育仁主张以《春秋》为依据,对国际公法中存在的不公平现象进行反驳,以取代万国公法。他在《泰西各国采风记》中提到,《春秋》中所载的法律制度是普遍适用于各个国家的公共法律,也可称为万国之公法。这些公共法律涉及会盟、朝见、侵略、平乱、立国、存亡、继位、国际关系中的使臣、爵位等问题,几乎没有漏掉任何一项,并且对这些问题的处理非常精准、周到。例如,《谷梁传》中讲解了自治境内的法律制度;《左传》中详细描述了外交礼仪和相关的法律;对于治理国家时的权力分配,《公羊传》提供了较为适当的解决方案。宋育仁在外交上的复古维新设想,不仅饱含对中国未来光明前途的信心,还寄托了他忧国忧民的崇高品质。

最后,文化教育上的“复古即维新”思想。在《盛世危言》一书中,郑观应认为中国文明起源最早,是各国文明的源头。近代西方的知识体系,如声学、光学、化学和电学等现代自然科学,在古代中国已萌芽。这种思想也深深地影响了宋育仁的思想。例如,他认为西历是“拾中土之遗”,西方文字也是由中国书契改易而成的,“梵文旁行,主音,与西文为一派。中文直行,主形,与埃及文为一派。埃及为西方文字之祖,其兴在夏商间。中国开辟最先,有结绳传音,易之为书契。外国开辟晚,先由中国流传书契,后易以点画传音”。宋育仁视文化教育为振兴国家、增强人民福祉的重要途径,视其为不可或缺的手段,他认为要振兴国势,必须重视文化事业,而要办好文化事业,必须改革科举考试方法。他呼吁:“故今日救时之务,必先复古学校之制。” 他认为八股取士的制度已经不再适应时代的发展,无法满足新型人才的培养需求。中国需要借鉴西方的教育体制,设立多样化的新型学校。在他看来,外国是通过学校教育选拔人才的。因此,中国需要废除科举制度,大力发展各类学校,包括小学、中学和大学等,从而培养更多高素质的人才。

宋育仁的“复古即维新”思想展现了晚清知识分子的救国思想。他提倡复兴中国,主张保留传统文化中优秀的部分,并吸收西方先进文化,以求民族独立和国家强盛。具体来说,他认为中国需要实现政治、经济和社会等多方面的变革和发展,从而达到国家崛起的目标。他强调了中国历史和文化的重要性,同时也倡导开放,向外界学习和借鉴经验,实现中西文化的融合与创新。宋育仁的“复古即维新”思想作为特殊时代的历史产物,具有过渡性、复杂性与矛盾性的特点,其思想既有先进性,又有保守性。

(作者单位:西华师范大学)