北魏洛阳佛教兴盛与城市空间变化

作者: 谢晓龙

在北魏时期,随着佛教的发展,佛寺、佛塔修建规模逐渐扩大,占据了洛阳较大的空间,丰富了洛阳城市景观。孝文帝时期与宣武帝时期对佛教建筑的修建基本决定了洛阳的城市功能,此时虽在政治中心位置修建佛寺,但受佛寺修建规定的影响,其对城市空间的塑造影响并不大。而后在灵太后时期,开始出现大肆修建佛寺与佛塔的行为,这从根本上重塑了洛阳的城市空间。

北魏洛阳佛寺兴起的背景

佛寺的兴起与毁坏。佛教在西汉末年传入我国,在魏晋南北朝时期得到快速发展。由于鲜卑族拓跋部文化发展较为落后且不与西域接触,所以佛教对其影响较小,直到拓跋力微与魏晋密切联系后才加深对佛教的认识。北魏道武帝时期,佛教势力不断壮大,但此时佛教势力不受朝廷控制,在一定程度上威胁朝廷统治。为稳定政治局面,道武帝先是通过赠送丝织品、银钵等贵重物品的方式安抚各地僧侣与信徒,而后下令在城内修建佛寺,以吸引信徒前来。自此平城中开始出现佛寺与佛塔。同时,出台了僧官制度,僧官既是僧人,也是朝廷官员,这加强了世俗统治者与宗教权威的密切关系,有力地推动了佛教发展。明元帝继位后,崇奉佛教,但并非其信仰虔诚,而是想借助佛教教化民众。太武帝时期,他乐于与僧侣谈论佛教,并且招揽了诸多名僧助力他平定祸乱。由此可见,太武帝是有意收纳佛教势力的,但太武帝统一佛教兴盛的北燕、北凉等地区后,境内僧侣数量迅速扩大,影响朝廷稳定,加之部分僧侣参与朝廷权力斗争,于是太武帝在生气之余开始灭佛行动,自此佛寺被毁坏。

佛教景观的复兴。在文成帝时期,佛教开始复兴。文成帝对佛教十分重视,下令恢复佛教,修复太武帝时期损毁的佛寺、佛像,并提倡全体臣民信仰佛教。同时,文成帝重新设立了僧官制度,任命师贤统管佛教事务,并亲自剃度,这使得佛教势力快速兴起。兴光元年(454年),文成帝为太祖五帝分别铸造了佛像,宗教与政治权力的联系得到强化。献文帝继位后,崇奉佛教,与僧侣谈论佛理,且陆续修建了永宁寺、天宫寺等佛寺,其中,永宁寺的规模极大,其内佛塔共有7层,高度超过300尺。由此可知,献文帝不仅信仰佛教,也通过修建佛寺、佛塔的方式来展现自身权威。孝文帝时期,永宁寺逐渐成为佛教中心。此时佛寺象征着皇权,修建事宜主要由朝廷来规划。

北魏洛阳城的布局

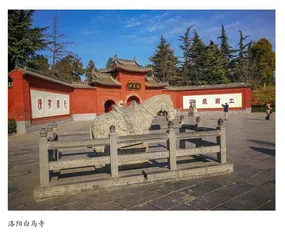

北魏时期,洛阳主要为三重城圈的格局:宫城、内城、外郭城。其中,宫城是皇帝的居所,为整个洛阳城的核心,其共有6门,以东西向的御道为中轴线,将宫城划分为南北两个区域,南部区域分布着太极殿、显阳殿等宫殿以及尚书省、外朝官署区,西南区域为西游园与嫔妃寝宫,东南区域为掖庭。在洛阳城中,宫城位于最中心的位置,代表着皇权。内城是在旧城址基础上建造而成的,其共有13门,主要设有皇家禁苑、官署、佛寺等,西北部、东北部分别为金墉城与华林园,南部为左右卫府、太尉府等官府衙署。外郭城是在宣武帝时期大规模建造的,其东部、西部、南部分布着里坊,即民众居住地,在里坊内分布着市场、佛寺、各类作坊等。洛阳大市、洛阳小市、四通市分别在城西、城东以及城南。皇室成员主要在西郭城居住,而官僚与士庶主要在东郭城居住,洛阳以北的区域为礼制文化区,洛阳以南的区域为外国使臣的居住地。

北魏洛阳佛寺对城市空间的塑造

佛寺的管制与规划。孝文帝迁都洛阳后,重新修建了部分佛寺,其中,孝文帝对永宁寺十分重视,不仅明确了永宁寺的性质,即皇家大寺,也明确了永宁寺的佛教中心地位。由于洛阳的政治地位发生变化,因此孝文帝下令按照一国之都的标准修建洛阳城,对城市空间进行重新规划。

在洛阳新都营建初期,聚焦政权的正统性,主要修建南郊礼制建筑。《魏书》记载,孝文帝迁都洛阳后下令仅可兴建永宁寺。由此可知,除永宁寺外,洛阳城内不可建造其他佛寺,且当时朝廷应该也明确规划了佛寺的选址、佛寺的数量以及佛寺的规模等。这样做的原因可能有:通过控制佛寺的兴建,防止佛寺混乱局面的再次出现;加强对佛寺与僧侣的管控,以有效监管伽蓝,避免佛教势力壮大威胁朝廷。

在孝文帝时期,佛寺对都城景观塑造的影响可从三方面分析。首先,永宁寺位于政治中心地带,修建的规模非常大,占据的空间也非常多,犹如皇家宫殿,佛寺的修建改变了王权礼仪空间体系。其次,由拓跋皇室成员修建的。座佛寺,即报德寺、追圣寺、龙华寺,规模也较大,当时佛寺处于儒家礼制建筑区域范围内,佛寺的兴建显得儒家礼制建筑更加衰败、落魄。最后,从高度上来看,洛阳城内当时最高的佛教建筑是永宁寺南面门楼,约有20丈高,而洛阳城内最高的建筑为重楼飞阁,可见,佛教建筑并未改变洛阳的立体空间,而延续了汉晋时期洛阳城的基本面貌。

城市旧制的突破。永宁寺专属于孝文帝,宣武帝继位后也修建了专属于自己的景明寺。在修建景明寺之前,宣武帝还修建了瑶光寺,瑶光寺位于承明门南,且寺内建造了高度约有50丈的佛殿尼房。在瑶光寺后,宣武帝修建了景明寺,而景明寺的修建突破了孝文帝的规定,景明寺位于宣阳门外,处在中轴线一侧,规模十分庞大。由此可见,宣武帝在佛寺与佛塔的修建上有意追逐孝文帝。同时,宣武帝还下令在景明寺开展佛教行像日活动,并亲自参与。宣武帝修建佛寺、佛塔的行为不仅是因为其爱好佛理,也是因为其对孝文帝修寺建塔行为的追随与模仿,但这一系列建寺行为破坏了孝文帝的规定,此时洛阳城内屡屡出现建寺行为,且建寺者不再只是皇室成员。

在宣武帝时期,佛寺对城市空间的影响表现为三个方面。首先,佛寺在平面分布上的密度增加,此时洛阳城内共有17座佛寺。其次,景明年间,孝文帝时期未建造完成的太极殿、外郭城以及圜丘工程陆续建造完成,基本决定了城市空间布局。此时城市空间格局具有两个特点:外郭城建造完成后,城市布局形似棋盘,更加规整;太极殿、圜丘工程建造完成后延伸了铜驼大街,自此洛阳城中轴线以南北向御道为主,且有机串联了宫城、内城以及南郭城,三者形成了一个整体。当时瑶光寺、景明寺、正始寺等大部分佛寺均建在了御道旁。其中,景明寺位于城市中轴线上,其虽然不在洛阳城内,但因规模庞大而对洛阳都城空间规划造成较大影响。最后,瑶光寺及其5层佛塔的修建改变了洛阳城内无佛塔的局面,但城内的制高点依然位于西北方向。

佛塔的兴建高潮。灵太后时期,新增了32座佛寺与11座佛塔。据《魏书》记载,灵太后信仰佛教,与佛教的关系十分密切。在熙平元年(516年),灵太后修建了永宁寺佛塔,延续了永宁寺工程,其主要意图在于彰显自身的政治领导者身份。灵太后修建的佛塔共有9级,这个高度超过了献文帝的7级佛塔。待佛塔修建完成后,灵太后以佛塔较高能看到宫内为由下令禁止普通民众登塔,这再一次强化了永宁寺佛塔的地位,此时永宁寺不再是佛教寺院,而是地标性建筑物,展现出较强的政治属性。

在修建永宁寺佛塔后,灵太后开始为家人修建佛寺与佛塔。首先,灵太后能成为宣武帝的嫔妃得益于其姑母,所以为表达对姑母的感恩,其修建了胡统寺与五重宝塔。其次,灵太后为母亲追福而修建了秦太上君寺,其由东寺、西寺两部分构成,佛塔为5层,总体上可媲美景明寺。再次,灵太后修建了景明寺佛塔,此佛塔共7层,成为当时洛阳南城的制高点,且装饰华丽,与永宁寺不相上下。最后,灵太后为元怿追福而修建了冲觉寺。总体而言,灵太后在城东以修建新佛寺、新佛塔为主,而在城内、城南以及城西则是在原本的佛教空间中修建高层佛塔,建立高度优势以彰显自身权威,灵太后的修寺建塔行为改变了洛阳城的佛教空间。

在灵太后时期,佛寺与佛塔的兴建对洛阳城市空间布局造成了较大影响。一方面,佛寺的平面分布密度急剧增大,使得洛阳成为佛教都城,此时佛寺数量的骤增与佛寺修建规模的扩大影响了城市空间格局。另一方面,佛塔的立体高度快速抬升,基本上重新塑造了城市的立体景观。此时洛阳共有14座佛塔,各佛塔均是高层建筑,不仅改变了洛阳城内、城南、城东、城西的制高点,还使城市的天际线得到了有效丰富。

佛寺的泛滥。在武泰元年(528年)河阴之变后,拓跋王朝开始衰落,北魏政治局面的改变使洛阳城内佛寺的发展呈现出新特点。首先,洛阳城内出现大肆建造佛寺的现象。其原因有:政治局面混乱,朝廷没有精力管控佛寺的修建;河阴之变中诸多臣民丧生,其家人为追福而修建佛寺,以寻求慰藉。其次,洛阳城内兴起舍宅为寺的风气。此时舍宅而来的佛寺共有16座,其原因多样,包括为逝者追福、发生灵应事件等。这种风气让较多居住空间成为寺院,使洛阳的城市空间出现变化。舍宅而来的佛寺通常规模较小,且受原本居住空间的限制,不再修建佛塔,并未影响洛阳城的景观风貌。

在孝文帝时期与宣武帝时期,佛教得到快速发展,开始在城市中心位置修建佛寺。而后在灵太后时期,拔地而起的佛塔使洛阳城的制高点出现了变化,形成了更加均衡的城市空间布局。在河阴之变后,佛寺修建不再以展示权威为目的,更多地体现了人们的信仰与祈祷。总之,北魏时期佛寺、佛塔的修建奠定了洛阳城的空间布局。

(作者单位:洛阳博物馆)