左宗棠与哈密“左公柳”

作者: 李兴

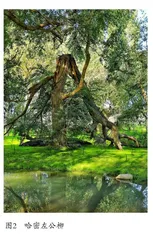

晚清时期,左宗棠在平定和经略西北的过程中,出于政治、军事、经济和环保等方面的考虑提出了西北“绿化”事业,于同治十年下令西征各军在西北各地广泛植树造林,并指示各地官府号召各族民众参与植树。经过多年经营,这些树木在左宗棠奉旨回京时已初具规模,十分壮美。由于大多数树木为柳树,因此西北各地百姓称其为“左公柳”。哈密作为左宗棠规复新疆的驻节之地和后勤重镇,时至今日仍留存了数百棵“左公柳”。它们是左宗棠爱国主义精神的活化文物,是多民族大一统在哈密的物化见证,是各族人民共建甜美哈密的历史印记。在新时代,全面梳理和挖掘“左公柳”所承载的文化意蕴和精神品质,对于建设社会主义现代化新哈密具有重要意义。

早在汉唐时期,新疆地区便已种植柳树,并形成了一种“折柳送别”的风俗,到清代柳树更是遍布天山南北。自同治暴乱以来,新疆地区战乱频仍,民不聊生,为数不多的植被也在战火中被破坏殆尽。左宗棠进入陕甘地区后,行军途中看到“赤地如剥,秃山千里,黄沙飞扬”的苦寒自然景观,便考虑将改善西北生态环境纳入经略西北大局中。其中一大举措就是植树造林,并将这一做法延续到新疆地区,从而形成了从潼关向西直至乌鲁木齐“连绵数千里绿如帷幄”的塞外奇观。哈密作为毗邻甘肃的新疆“东大门”和左宗棠重点经营的前哨基地,在张曜及其后继者的推动下,更是栽种了相当数量的柳树,在哈密河两岸形成了一片片柳树林,成为晚清时期哈密的一道靓丽风景。

“左公柳”的形成与延续

“左公柳”形成的背景。哈密“左公柳”的栽种,不仅是左宗棠在陕甘地区植树造林、美化生态环境等措施的简单延续,更是从规复和实现新疆长治久安的战略高度所采取的重要举措。首先,新疆气候条件、自然环境较陕甘地区更为恶劣,西出玉门后便是茫茫戈壁,沿路人烟稀少,交通十分不便。为确保军事运输线路畅通和可视性更强,左宗棠指示部属在哈密交通要道和重要隘口均栽种柳树,逐步恢复驿站道路网络,为商旅往来提供极大便利。其次,左宗棠经世致用思想在哈密的成功践行。左宗棠出身南方私塾家庭,自幼生长在一片绿荫之下,对树木有一种天然亲近感。中年时创建了柳庄作为自己经世致用思想的试验田,以“柳”为名凸显了他对柳树的青睐。左宗棠对农学的深入研究和实践是他在西北推广“绿化”事业的基础,在他看来,植树造林不仅可以改善生态环境,更是增加农民收入的重要渠道。最后,包括哈密在内的新疆自古地处内陆,植被稀少,加之气候酷寒,过冬时各族民众乱砍滥伐,环境保护意识淡薄,导致自然环境进一步恶化。左宗棠在西北大力开展“绿化”事业,不仅提高了哈密各族人民的环保意识,更赋予了“左公柳”独特的文化意蕴。

“左公柳”种植过程。左宗棠在西北开展“绿化”事业是在平定同治暴乱接近尾声时启动的。据史书记载:“同治十年(1871年)二月,始命兵队种树”,栽种时不一定都是柳树,而是根据各地气候条件和水土情况,因地制宜地栽种适宜成活的树木。由于西北苦寒缺水,所以大多选择了榆树、柳树、杨树等耐旱植物。在植树造林开始后,左宗棠虽然“严令以种树为急务”,但并不强迫陕甘民众植树造林,而只是指示各地官府予以号召,并不为此而加重百姓负担。在军队的示范和官府的鼓励下,陕甘百姓逐渐参与这一“绿化”事业,日积月累,使这项工作取得了显著成效。光绪六年(1880年) 左宗棠在给朝廷的《防营承修各工程请敕部备案折》中对部队历年承修城垣、祠庙、道路、桥梁和种树的情况进行了汇报,其中特别提到植树造林已达数十万株。

遗憾的是,左宗棠在该折中并没有涉及新疆地区植树造林的情况。不过从后世的文献资料来看,左宗棠规复新疆后在全疆开展“绿化”事业是确有其事的,特别是在哈密。据民国初年史载,谢彬游新疆,到阿克苏附近还看到“湘军所植道柳,除戈壁外,皆连绵不断,枝拂云霄,绿荫行人”,足以说明当时从关中平原,经河西走廊直至天山南北,形成了一道蔚为大观的“绿色长城”。由于缺乏史料,哈密“左公柳”的具体种植过程已不得而知,但留存至今的数百棵“左公柳”仍屹立在哈密河两岸。笔者大胆推测哈密“左公柳”的种植共分为三个阶段,第一阶段应为张曜1874年率部进驻哈密时,作为左宗棠的部属,其在肃州驻扎时已开展植树造林,那么在哈密经营两年,也应开展了此项工作。第二阶段为左宗棠1880年驻节哈密时,虽然为时不到半年,但“绿化”事业作为他经略西北的主要举措之一,定然在哈密落地见效。第三阶段为新疆建省后哈密地方官吏根据清廷的治疆政策,对“左公柳”开展维护和整修等后续工作。左宗棠1880年奉旨离开哈密进京之后,虽嘱咐继任陕甘总督杨昌浚继续开展西北“绿化”事业,但此后大规模地植树造林逐渐消失,改为对现有树木的维护和照顾。哈密“左公柳”的种植时间应该就在张曜驻屯哈密到左宗棠离开哈密的六七年之间,由于哈密地区地广人稀,沙漠戈壁遍布,“左公柳”的种植范围应该在交通要道和重要隘口,以及哈密城区河流两岸附近。

“左公柳”兴衰历程。从历史经验来看,植树造林更在于后期的管理和维护。为保证造林成功,左宗棠在下令军队栽种之初,便制定了严格的管理制度,严禁随意砍伐树木。随着岁月的流逝,哈密“左公柳”经历了战争、饥荒、砍伐、自然灾害等磨难,遗留至今的仅剩数百棵。清末民初,哈密战乱不止,盛世才和马仲英更是在哈密展开拉锯战,使哈密受到严重破坏。当地各族人民生态意识淡薄,随着树木管理的松懈,乱砍滥伐现象时有发生,对“左公柳”造成直接影响。此外,自然灾害频仍,干旱缺水、病虫害等因素制约着“左公柳”的生长。这些不利因素的存在,主要是因为当时政局不稳,官府养树护树力度不够,管理宽松。最终,“左公柳”只能听天由命,自生自灭。

“左公柳”的保护与开发

左宗棠“绿化”西北所取得的成效,得到了友人杨昌浚的热情礼赞。他的那首著名诗篇“大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关”更是传诵一时,脍炙人口。对于哈密乃至新疆来说,“左公柳”更多地体现了左宗棠坚决抵御外敌侵略、维护国家统一、反对分裂的家国情怀。新中国成立后特别是改革开放以来,哈密“左公柳”得到了党和政府的妥善保护和照顾,焕发了新生。

“左公柳”的保护现状。随着国人爱国热情的日益高涨,近年来各地政府加大了对“左公柳”的保护和开发力度。据统计,目前存活的“左公柳”主要分布在宁夏、甘肃和新疆等地,其中尤以甘肃平凉和新疆哈密较为集中。在20世纪90年代初,哈密通过集资形式对哈密河两岸的“左公柳”进行了一定程度的维护。党的十八大以来,哈密市委、市政府不断加大对“左公柳”的普查和保护力度。2018年哈密市对“左公柳”开展首次大规模普查工作,对现存218棵柳树进行编码。2020年2月,《哈密市历史文化遗产保护条例》出台,为“左公柳”的保护提供了法制化保障。2023年哈密市再次对“左公柳”开展第二次普查测量,为后续更为精准的保护工作奠定了基础。同年年底,哈密市划拨专项资金立项保护“左公柳”,实现管护工作精准化和数字化。但是“左公柳”作为一种文化遗存,本质上仍是一种植物,“不可能长久存在”。据林业专家推测,由于西北地区干旱少雨,风沙大,柳树一般在几十年内就会出现空心、腐朽等现象,最高能存活150年,树龄越长,保护难度越大,消亡风险越高。

“左公柳”的开发路径。“左公柳”作为树木受自然规律的制约总有消亡的时候,但其承载的精神则会永远留在瓜乡大地,激励着哈密各族儿女传承弘扬爱国主义精神,并以铸牢中华民族共同体意识为主线,共同推进中华民族共同体建设。为充分挖掘和提炼“左公柳”所蕴含的丰富内涵和精神意蕴,推动“左公柳”进一步得到“活”态开发利用。笔者认为有以下三种开发利用路径。首先,以艺术形式展现“左公柳”文化。这项工作哈密市已经在做,取得了明显成效。今年以来相继谱写了歌曲《左公柳》,编排了歌舞剧《左公柳》,并举行了丰富多彩的主题活动,扩大了“左公柳”的知名度和影响力。其次,举办高规格的左宗棠文化学术研讨会,借助疆内外学术力量大力挖掘“左公柳”所蕴含的丰富内涵和精神品质,打造具有全国影响力、感召力的左宗棠文化哈密品牌。最后,积极以新媒体形式展示“左公柳”文化,运用AI、短视频、微短剧、网红直播等新兴传播形式,在移动互联网端持续输出“左公柳”文化,吸引年轻受众对哈密“左公柳”的兴趣。

新时代“左公柳”的重要价值

“左公柳”承载的文化意蕴和精神品质,使哈密各族人民永远铭记左宗棠规复新疆的伟大历史功绩,牢记左公那振聋发聩的“我之疆索,尺寸不可让人”的豪言壮语。“左公柳”是传承左宗棠爱国主义精神的重要文化遗存,是构建中华民族共有精神家园的重要抓手和载体。

维护统一的家国情怀。“左公柳”的最大特征是它蕴含了左宗棠深厚的家国情怀。左宗棠深受儒家“忠君爱国”思想的熏陶。在新疆大部沦陷、几乎不可收拾的情况下,他毅然决然地排除重重困难阻碍,最终规复新疆,维护了国家统一和领土完整。哈密作为左宗棠唯一驻节的新疆地区,“左公柳”所蕴含的以爱国主义为核心的家国情怀更为鲜明。在长沙左宗棠墓前,有一副对联很好地诠释了他的毕生功业:“汉业唐规西陲永固,秦川陇道塞柳长青。”看着郁郁葱葱的一排排“左公柳”,细细品味左宗棠的家国情怀,传承和弘扬爱国主义精神,无论对于过去,还是现在,都具有十分重大的意义。

民族团结的重要载体。左宗棠经营哈密时所采取的各项举措使经济社会迅速恢复和发展,他得到了当地各族百姓的衷心拥护和爱戴。左宗棠抵达哈密当天,百姓无不出城围观,驻节哈密无形中拉近了左宗棠与哈密百姓的距离。左宗棠离哈后,百姓将对他的爱戴之情转化为对“左公柳”的看护之责,使“左公柳”成为连接各族百姓交往交流交融的桥梁和纽带,成为民族团结的象征和符号。

保护生态的环保意识。哈密自古地广人稀,绝大部分区域为沙漠戈壁,仅在东天山南北两侧有一小块绿洲可供各族百姓繁衍生息,生产生活。分布在哈密河两岸的“左公柳”时刻提醒着哈密百姓要注意保护环境,不要肆意砍伐树木。左宗棠在任内制定了严格的树木管护制度,取得了显著成效,在一定程度上唤醒了民众的环保意识。进入新时代,哈密市委、市政府也制定了各种规章制度,推动“左公柳”保护和开发工作有序开展,可谓是殊途同归。

从唐代“羌笛何须怨杨柳”到清代“新栽杨柳三千里”,再到现如今的“杨柳犹依古道旁”,说尽了“左公柳”对于经略西北的重大作用、对于哈密乃至新疆的重大意义。经历百余年历史的沧桑巨变,“左公柳”已成为哈密各族儿女共建共享的历史文化符号,它所承载的历史故事和精神价值必将代代传颂,历久弥新。

(作者单位:哈密市社会主义学院)