蚩尤文化视域下的益阳梅山民歌溯源与乐态

作者: 袁佳旺 陈欣

中华民族历史悠久,在漫长的岁月里,各族人民不断交流交融,同时也保留了本民族所特有的文化符号。传统民歌多以口传心授的方式流传,有助于了解地方风俗与文化发展极佳切入点。梅山文化最早可以追溯至上古时期的蚩尤文化,亦被认为是中华文化的“活化石”。益阳梅山民歌作为梅山文化的组成部分,无疑是研究梅山文化的极佳切入点。

蚩尤与梅山文化

在原始社会,人类为了更有效地生存和繁衍形成了氏族团体。炎黄部落、蚩尤部落、东夷部落共同奠定了华夏文明的基础。涿鹿之战后,蚩尤部落被打败,其活动区域主要在江淮以南地区,即今湖北、江西、湖南一带。湖南安化、新化一带的梅山文化是蚩尤文化的一个神秘分支。北宋以前这一区域并没有被纳入封建王朝的统治范围,到宋神宗熙宁五年(1072年),“开梅山”后,梅山文化才逐渐与外界交流与联系。其风俗也开始逐步影响周边的居民。直至今日,益阳市安化县还保留着蚩尤文化的相关印记。

安化县梅城镇是梅山文化的发祥地。北宋以前梅山地区主要分布着瑶、苗等少数民族,其未与中原往来。《宋史》中记载了章惇“开梅山”时的具体区域,“得其地。东起宁乡县司徒岭,西抵邵阳百沙砦,南止湘乡佛子岭,北界益阳四里河。”当地民众也对梅山进行了划分:一类是新化(上峒梅山),安化(下峒梅山);另一类是新化(上峒梅山),安化(中峒梅山),益阳(下峒梅山)。《安化县志》记载:“梅山之地,在潭、邵、辰、鼎之间,不指一山,亦不注何以命梅,是梅山者,地名,非山名。”从中可知,梅山指的是一个大致区域并非具体山名,也可以说它是一种文化符号。这一带天然的自然环境造就了梅山文化的与世隔绝,很难界定生活在这里的部落是原本就发源于此,还是南逃的蚩尤部落的后裔。但根据当地的建筑风格、民俗故事、地方戏剧、民族曲调可知,梅山文化是蚩尤文化中的一个重要分支。

益阳梅山民歌的发展现状

独特的地理环境,造就了多姿多彩的益阳地方民歌,其中六步溪山歌在2019年入选了市级非遗代表作名录。同时兰溪山歌、唱孝歌、清塘山歌、南县湖歌、大粟港“胡呐喊”、南县硪工号子、南县车水号子等也是益阳当地热门的民歌形式。益阳民歌类型众多,文章主要对以下四个部分进行分析。

山歌。它是人们在田野山岗自我愉悦的歌曲,多以独唱为主,也有对唱的形式。益阳梅山民歌中具有代表性的山歌是清塘山歌和大粟港山歌。清塘山歌是产生并发展于益阳安化县清塘铺镇的艺术形式,深受梅山文化影响。清塘山歌的种类多样,包括族歌、夜孝歌、哭嫁歌、锣鼓山歌、采茶歌、敬酒歌、祝寿歌等。依据演唱形式可以分为高腔、平腔、低腔。其中,高腔山歌也被称为“快板山歌”,一般以假声演唱,音乐高亢粗犷;平腔一般以真声演唱,旋律流畅婉转;低腔又被称为“哼歌子”,声音不大,如泣如诉,但曲调不一定都是悲伤的。以安化《清塘茶歌》为例,歌曲是在C羽五声调式,旋律总共4句,但歌词有12段,描述了每月采茶时不同的场景。旋律以三度和二度进行为主。

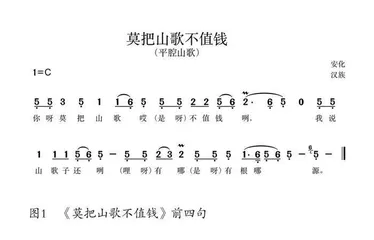

大粟港山歌则是流行于益阳桃江粟港镇的山歌。“胡呐喊”以本地方言演唱,又叫“过山仑”。相传自秦始皇的女儿创造了胡呐喊后,人们便使用这种方式来表达内心对美好生活的向往。以平腔山歌《莫把山歌不值钱》为例(如图1所示)。整首歌曲篇幅较长,歌词讲述了山歌的作用,也讲述了秦始皇修筑长城时期民歌出现的原因。从音乐上分析,这首歌曲是G羽五声调式,音域较窄,在6度之间。根据乐谱来看,这首歌曲没有确定的拍号和小节线,仅用换气符号来表现乐句的结束。

劳动号子。益阳分布着资水、洞庭湖、湘江三大水系,这些水系成为省内经济联系的重要通道,城乡物资通过行船往返运输。船夫、纤夫等工种较多,由此诞生了各类号子。其中具有代表性的有安化背纤号子、南县硪工号子以及南县水车号子等。硪工号子多出现在南县,南县四面八方都有垸堤,为了防止夏季决堤,必须每隔几年对大堤进行加固,硪工号子起到了统一口号提高劳动热情的作用。以《泥鳅有须又无鳞》为例(如图2所示),歌词内容仅仅四句,语言幽默。从音乐上分析,这首歌曲是C商五声调式,音域超过了八度,众人应和的曲调基本相同。节奏感强,每小节都从附点节奏型开始,使节奏得到了统一。重音部分在音乐中一般起强调的作用,在这里更像是抬起硪石的口号。

而在安化更多的是背纤号子。以资水《背纤号子》为例(如图3所示),歌词简单,由称词构成。从音乐上分析,这首歌曲是升C羽五声调式,与《泥鳅有须又无鳞》不同的是这首歌曲的节奏采用切分节奏型,重音被放在了第二个字上,一步一拉,这与纤工所需要的节奏形态相吻合,有统一步调的作用。

小调。其又称为“小曲”。它分为丝弦小调和生活小调。丝弦小调多为民间艺人所作,流行于城镇茶馆,以乐器伴奏,音乐明快,烘托气氛。丝弦小调还包括一些由文人作词的小调和一些由花灯和地花鼓音乐改编而来的曲调。例如,益阳小调《放风筝》讲述了古代小姐空闲时放风筝的场景,以及放风筝时产生情愫的故事。虽然这首歌曲没有标记伴奏的乐器,但通过乐谱上5小节的前奏,可以推测这首歌曲由丝弦乐器伴奏。

生活小调则是没有伴奏的途唱形式。益阳影响力最大的民歌是南县湖歌。南县水运发达,多地货船行至此地,造就了南县包容的文化特色,并形成了独属于南县的音乐风格。以《南县开船往下流》为例,这首歌曲的篇幅较长,歌词主要讲述了从南县开船到沅江沿途的风景。从音乐上分析,这首歌曲是E角五声调式。音域较为宽广,在10度之间,旋律较为舒缓,以三度进行或二度进行为主。

生活风俗曲调。它是民间传统习俗活动中演唱的歌曲,多在特定场合演唱。它是益阳民歌中的一种重要类型,直接反映了当地的生活场景。例如:唱孝歌,它是梅山地区的代表性民歌形式。梅山地区受少数民族的影响,信巫重祀,巫文化色彩浓厚。歌词内容多为劝慰死者安心去往阴间,告诫后辈行善积德。直到今天,唱孝歌仍然是当地民间丧葬礼仪上的固定仪式。丧葬仪式上的孝歌又称为“丧堂歌”,依据固定旋律填上有关逝者生平的歌词,再进行演唱。以安化《孝歌》为例(如图4所示),整首歌曲篇幅短小,歌词共四句,前两句歌词对应了先祖的智慧,后两句则是劝解后人忠孝,体现了益阳当地文化中对于孝文化的传承。从音乐上分析孝歌,这首歌曲是E商清乐调式,这四句的结尾都落在商音上,节奏简单,由四分音符和八分音符组成;大量加入衬词将乐句拉长,速度为中速;各音之间的进行也以级进、同音反复为主。整体来看,这首歌曲的情绪较为平和,加入衬词更是为歌曲提供了一些语重心长的情绪。

又例如,哭嫁歌。哭嫁是嫁女前的一种传统风俗。哭嫁歌有多种形式,包括新娘哭嫁、母女对哭、姐妹对哭、姑嫂对哭等。除此之外,还有报春歌、赞土地、摇儿歌等多种类型的生活风俗歌曲。

益阳梅山民歌的音乐特点

梅山文化影响深远,一代代梅山人传承了蚩尤文化所蕴含的勤劳聪慧等优良品质,并将这些品质带到了世界的各个角落。益阳梅山民歌蕴含祖先的智慧、对后人的嘱托,以及浓厚的爱意。笔者将基于上文提到的四种类型的民歌,分析益阳梅山民歌的特点。

音乐类型多。据记载蚩尤部落由多个部落组成,成分复杂再加上梅山地区水资源、森林资源丰富,形成了益阳当地少数民族杂居散居的情形。不同的音乐文化在这里汇聚,且益阳自古以来就是水上交通枢纽,进一步加强了外来音乐文化与当地音乐文化的碰撞与交流,由此形成了类型众多的地方民歌。

巫文化色彩对益阳民歌有较大影响。梅山地区“开梅山”前与外界交流少,特殊的环境使传统文化被很好地保留下来,特别是在当地的戏剧文化中。这些古老的戏剧又进一步影响了益阳当地的民歌,一些民歌中保留了祈求上天的歌词,一些仪式至今仍在举行。

旋律较为平缓。益阳虽然拥有丰富的森林资源,但其地貌是由南至北呈阶梯型倾斜,呈逐步过渡的形态,境内的水流也相对平缓。这一点也体现在音乐上,当地民歌旋律中鲜少出现3度以上大跨度的跳跃,无论是轻快幽默的旋律还是悲伤的旋律,大多以三度或三度以内进行。这也从侧面反映出益阳人民柔和恬静的性格。

水成为民歌中的重要元素。益阳拥有丰富的水利资源,由此诞生了许多与水相关的职业。人们在劳动时,抒发个人对美好生活的向往,或是通过音乐统一口令,抑或是游船时的消遣,都将音乐作为表现幸福的媒介,向我们描绘了一幅幅人民辛勤劳作的景象。

音乐是梅山文化的重要呈现形式,保留了梅山人民生活的美好印记。而城市的快速发展,使新一代梅山儿女逐渐丧失对于梅山文化的了解。文章意在让更多人了解梅山文化,了解梅山民歌,为音乐工作者提供新的思路,进而保护和传播益阳梅山民歌,让益阳梅山民歌唱响世界。

课题项目:益阳市哲学社会科学常规课题“蚩尤文化视域下的益阳梅山民歌溯源与乐态研究”(Y1316262)。

(作者单位:1.益阳师范高等专科学校;2.淑明女子大学)