新石器时代中国龙图腾的造型演变

作者: 刘赣萍

龙作为中华文明标识,在不同的时期呈现出不同的造型美、艺术美。那么,中国最早的龙是何时开始出现的?初期的形象与现在的形象相同吗?发生了什么样的变化?文章借助典型图像与经典文献,基于新石器时代龙的造型分析早期龙形象的演变以及每个阶段龙的特征,以深化大众对龙这一形象的了解。

龙作为中华文明标识,在新石器时代已初现雏形。新石器时代主要分为三个主要阶段:早期、中期和晚期。在新石器时代的不同时期龙形象呈现出不同的造型美、艺术美。当时东北地区主要供奉蛇和猪,太行山的西边供奉着鱼和鸟,而太行山的东边供奉着虎和鳄鱼,长江中游则是尊崇鳄鱼的区域。先辈们受宗教文化的熏陶,这些动植物逐渐被赋予了一种神秘的色彩,从而塑造出了各个地区独特的原始龙形象,如蛇龙、鱼龙、猪龙和鳄龙。由此可知,新石器时代龙形文化遗迹的形成与早期的自然崇拜有着紧密的联系。

新石器时代早期的龙图腾

距今8000年左右的辽宁阜新查海遗址出土的“石堆龙”。其可隐约分辨出头、身、尾和足,但头的造型、足的造型以及尾巴的造型都不够明确具体。查海遗址还出土两块印纹陶片,都有压印成排的月牙形窝点,印纹弯曲盘绕,有专家认为其已具有龙纹的基本特征。笔者认为堆塑龙和陶片印纹作为龙形尚不够完整和明确,都没有体现出完整的、显著的龙的细节,或可称为“类龙纹”更合适。同样距今8000年左右的辽宁兴隆洼石块摆塑龙是一对出现。头部是猪的骨头,昂首张口;身体呈现蛇的造型,弯身弓背状。该“龙”同样没有足,整体造型生动,似在蓄力腾飞,是研究中国龙早期形象起源的重要实物证据。

新石器时代中期的龙图腾

鳄龙造型。华夏大地在万年以前,自然气候更加湿润且光照充足,河流湖泊众多,有大量的鳄鱼生存。古人视鳄鱼为具有威猛和勇武特质的神祇,认为它能为氏族和部落提供庇护。因此,鳄鱼逐渐成为早期图腾崇拜之一。在先民们对其进行美化和神化处理后,鳄鱼被赋予了吉祥的象征——龙。

距今约6500年在河南濮阳西水坡出土的蚌壳龙,是迄今发现最早的蚌塑龙形,其身姿昂扬,身躯舒展流畅,长足锐爪。它把中华民族的龙图腾崇拜推溯到新石器时代中期。该蚌壳龙的龙头形状和龙爪形状清晰明确,但是还没有出现后世龙的角、须和鬃毛等特征,整体形象接近鳄鱼;在仰韶文化发展的进程中,长江流域、中原的仰韶文化和北方的红山文化三者之间有着深厚的联系与呼应,此时已经出现了融合了鳄鱼和蛇的特征的龙纹。凌家滩遗址出土的玉猪龙,其头部精心雕刻了鳄鱼的须、嘴和鼻眼,而龙身与红山文化中的玉猪龙有着相似之处,这种设计融合了猪龙和鳄鱼的特点。

黄梅焦墩遗址出土的石雕龙可追溯至约5000~6000年前。其形态为昂首匍匐,头顶生有一角,口部张开并伸舌,背部竖立鳍状结构,腹部具备四肢,尾部上卷。在石龙的四周用卵石摆出龟、鱼、蛇等动物的图案,突出了鳄龙的形象和环境特征,在目前已发现的龙图案中,该石龙图案造型成熟、形体庞大,极具代表性。

猪龙造型。我们从“屋顶下有豕”这句话中,推测原始先民的生活方式与猪之间应该有一定的关系。野猪具有强壮、易怒和凶猛的特性,古代的先民们将这种充满力量的动物形象应用于敬神的猪龙上,以服务于原始的宗教信仰。

约6000年前的小山遗址出土了一件陶尊,该陶尊的腹部形成了一种“灵物图像”,由猪、蛇、鹿和鸟首的图案所环绕。其中猪的嘴部是闭合的,眼睛略微闭合,长吻上翘,露出獠牙,颈部以下是由黑白相间的“S”形蛇身缠绕组成的,一些学者称它为“猪首蛇身”。选择以猪首来神化蛇的方式,表明了古人对猪的深厚喜爱和崇敬,这也是早期猪龙纹形成的原因。

红山文化中的玉猪龙也属于猪与蛇结合的图像崇拜。约6000年前的牛河梁遗址中出土的玉猪龙,其头部丰满、耳朵大,吻部整齐,身体首尾相连,呈团状卷曲,形成一个环形的玉猪龙,这在很大程度上保留了猪的形象。一些专家持有这样的观点:古代的人们用蛇的形象来象征土地和繁衍后代,崇拜蛇。在玉器的设计中,先民们巧妙地将猪与蛇融为一体,呈现出了猪首蛇身的形象。

红山文化的C型龙距今约5000~6000年。该器物龙首形态较为短促,呈现出典型的钩曲状;吻部修长且闭合紧密,梭形眼,鼻端位置向前突出,带有一对圆润的鼻孔,长鬣部分扁薄,龙尾向内卷曲,整体呈“C”形。这件器物明显带有猪首和蛇的特征,其整体造型与甲骨文中所记载的“龙”字的形态极为相似。

新石器时代晚期的龙图腾

新石器时代晚期是中华文明和早期国家形成、发展的关键节点,该阶段的龙的造型都有了比较完整和明确的特征。

山西陶寺遗址龙纹彩陶盆。距今约4500年的陶寺遗址出土的四件龙纹彩陶盆的形态大同小异,其上纹样和细部特征有所差别。龙纹都呈蟠卷状,整体形象近似于蛇。龙首在外,蟠龙尾抵于颌下,长舌向外伸,口中吐出枝状物。空中伸出的树枝状物专家解读为社树,个人认为更像是蛇细长而分叉的舌头,身体上也有蛇皮一样的鳞状斑纹,可谓蛇龙。

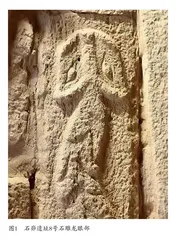

陕西石峁遗址石雕龙。距今4000年左右的石峁遗址皇城台出土了8号石雕和24号石雕。8号石雕是形态相同的两条龙,其龙首很大,眼部呈梭形(如图1所示),鼻梁修长纤细。龙身呈长条状,以波浪形态蜿蜒伏地,尾部渐收窄,末端向上翘起。以龙身中脊为对称轴,两侧雕琢有排列精巧的短弧形线条,这些线条近似“S”形,彼此交错,构成了宛如斑块般的独特龙鳞纹理,清晰地呈现出与蛇类相似的特征。24号石雕中正视人面两侧分别为两条龙,在该器物的图案设计中,两条龙以相向姿态呈现,其图案结构一致。龙首形态趋近于方形,吻部明显向前方突出,其眼睛呈水滴状,在眼睛上端的两侧分别有类似半卷云形状的构造。

河南新密新砦龙纹。新砦遗址出土的陶罐残盖之上,现存遗迹主要为龙首的大部分及龙尾的一小角。其龙首整体轮廓近似方圆形,鼻部以蒜头状向外凸起,鼻梁呈长条形并清晰地分为三个节,龙的双眼呈梭形目;由于新砦龙纹饰残缺,身躯的具体形态无法知晓(如下页图2所示)。

新石器时代龙造型的影响和传承

龙形象虽然在不同的时期、不同的社会环境背景下呈现出不同的时代形象特点,但是也具有一定的影响和继承关系。

河南二里头遗址中,由2300余片绿松石细片拼合而成的绿松石龙形器。其安于托座之上,龙头呈方形,鼻端以绿松石雕琢,呈蒜头状,龙背部呈弧度微微隆起,起伏自然流畅,整体形态为巨头蜷尾。二里头绿松石龙的形态与新砦遗址出土的陶器碎片上的龙形态有着惊人的相似性。新砦龙的鼻子和二里头绿松石龙的鼻子都呈现出蒜头形状并带有三节鼻梁的特点。根据时间顺序,可以推断二里头绿松石龙与新砦龙纹饰之间具有一定的继承关系。当我们将二里头的绿松石龙与石峁的石雕龙进行比较时,发现绿松石龙的形态与石雕龙的形态也有着惊人的相似性。通过对三个遗址进行比较分析,发现新砦龙纹饰和二里头绿松石龙的源头都是石峁遗址的石雕龙。

以眼睛为例。二里头绿松石龙的头部两侧呈现出对称的眼窝轮廓和梭形的眼睛(如图3所示)。石峁遗址8号石雕龙的头部呈现出一个巨大的弧方盾形,也是梭形的眼睛。这两只眼睛的形状类似于“臣”字的纵目,与妇好墓的盘龙纹和铜盘龙眼的“臣”字形相似,展现出梭形的眼睛。此外,河南新密新砦龙纹饰也是梭形纵目。与商代以后的龙图腾相比,新石器时代中国龙图腾的诸要素都被后世文化所继承和发展,例如龙的面部特点、梭形目、菱形装饰、连续的鳞纹等,它是古代中国人的艺术创造。

龙的造型在继承传统的同时也经历了不断的丰富和变化。从考古学的资料和上述的分析来看,早期的龙形象其头上大部分是没有角的。夏商以后,很多龙的头上都出现了明显的双角,这可能是因为“龙没有尺木,不能升天”,所以“尺木”就是龙角。商代妇好墓的铜盘龙头造型与石峁遗址、新砦遗址和二里头遗址的龙头造型极为相似,都呈梭形眼,且龙的身体上也有菱形图案,并且其盘旋的形态与陶寺遗址的龙纹形态非常相似,与古代文献中描述的造型也非常接近。

从龙纹的发展历程中,我们可以看到龙形图案经历了从抽象到具体、从粗糙到精致的演变过程。中华民族的龙形象是先民们用独特的艺术手法创造出来的。新石器时代的龙图腾造型相对简单朴素,它的特征包括猪、蛇、牛、鳄鱼、虎等动物的特点,它是一系列形态、种类都不确定的生物的集合名称。这一时期龙形象的考古发现为我们绘制了一幅跨越4000年到8000年的中国龙文化地图。这一发现揭示了龙图腾崇拜的起源可以追溯到约8000年前,并在约4000年至5000年前达到成熟,这一文化标志逐渐形成了“龙的传人”,进而形成了中华早期的信仰文明和精神图腾。从远古时期的龙开始,经过数千年的发展演变,中国人创造出许多独特而富有内涵的龙文化符号。现在,中华龙已经成为中华民族的文化象征和精神象征。

(作者单位:赣南师范大学)