甲骨文知识的普及与传播新途径

作者: 阮桂鑫

甲骨文作为中国古代文字的瑰宝,因其独特的历史、文化和语言价值而备受关注。然而,由于甲骨文的复杂性、研究难度大及传播渠道有限,其普及程度尚显不足。针对甲骨文传播过程中存在的识别难、信息碎片化、受众理解门槛高等问题,文章提出了多元化的普及传播策略。利用新媒体技术,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等,将甲骨文的三维模型、动画展示融入数字化平台,降低理解难度,提高受众兴趣。倡导跨界合作,通过与历史学、考古学、语言学等多学科联动,深入挖掘甲骨文的文化内涵,丰富传播内容。此外,建设以甲骨文为主题的博物馆、展览馆,以及举办学术讲座、工作坊等活动,增加公众与甲骨文的互动机会。甲骨文的普及传播需要注重受众细分,对不同的受众群体有针对性地提出差异化的传播方案。

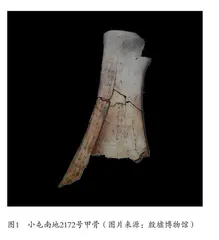

“一片甲骨惊天下”,120多年前,沉睡3000多年的甲骨文开始走进人们视野。甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字。甲骨文主要流行于商周时期。商朝的帝王深信鬼神之说,常于行动前以龟甲或者兽骨进行占卜,预测吉凶。占卜之后,他们会在这些甲骨上镌刻占卜的内容以及后来是否应验的卜辞或相关记录。这些镌刻的文字集体被命名为甲骨文(如图1所示)。

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,它的出现标志着汉字的形成和发展进入了一个全新的阶段。甲骨文已具备汉字构形的各种类型,包含了象形、指事、会意、形声等多种造字方法,为后来的汉字发展奠定了基础。虽然现代汉字在字形、结构、笔画等方面与甲骨文有很大的不同,但很多现代汉字仍然可以从甲骨文中找到其源头。例如,“人”“山”“水”等常用字,在甲骨文中就已经有了类似的形态。这些字在演变过程中虽然经历了多次变化,但其基本意义和构造原则仍然保持不变。甲骨文承载了大量的古代社会信息。它不仅是研究商代历史、文化、社会的重要资料,也是连接古代与现代中华文明的重要桥梁。研究甲骨文可以使我们更深刻地洞察中国古代的历史脉络与文化精髓,从而更好地传承和发展中华文明。

甲骨文记录了商代社会的政治、经济、军事、文化等各个方面的信息,为我们提供了宝贵的历史资料。通过普及传播,可以使更多人了解古代社会的风貌和先民的生活状态,丰富人们的文化知识。甲骨文是中华文化不可或缺的组成部分,普及传播甲骨文有助于传承和弘扬中华民族悠久的历史文化,增强民族自豪感和文化认同感。甲骨文的普及传播不仅能够吸引更多普通民众的兴趣,还能激发专业学者和爱好者的研究热情。通过搭建学术交流平台,促进跨学科合作,可以深入挖掘甲骨文的内涵与价值,推动甲骨文研究的深入发展。因此,研究甲骨文普及与传播的新途径是对中华民族悠久历史和灿烂文化的传承与弘扬。

甲骨文传播的历史与现状

甲骨文,真正意义上的首次发现是在光绪二十五年(1899年)。王懿荣发现了甲骨文,将我国拥有确切文字记录的文明历史向前追溯了逾千年,该发现轰动中外学术界。历经数千年,从沉睡地下的文献遗产,到学者书斋的拓本卜辞,再到如今课堂上生动活泼的字符,其穿越时空的魅力历久弥新,不断吸引着年轻一代去探索、去热爱这一古老的文字。

甲骨出土后,学者们通过墨拓、拍照、描图等方式将其记录下来,制作模印本,以便更广泛地传播和研究(如图2所示)。这些模印本成为甲骨文传播的重要载体。之后,学者将甲骨文组合整理后,通过图书、刊物的印刷出版进行发布。这种方式使得甲骨文的研究成果能够更广泛地传播到学术界和社会公众中。

现当代甲骨文的传统传播方式主要依赖于实物展示、学术会议和学术研究、专业出版物等。传统传播方式在文化传承方面发挥着重要作用。通过博物馆展览、学术讲座等形式,可以激发公众对甲骨文文化的兴趣,促进文化的传承与发展。但传统传播方式往往受限于场地、时间和资金等因素,难以覆盖到更广泛的受众群体。实物展示和学术研究往往需要观众具备一定的专业知识和了解一定的历史背景,才能充分理解和欣赏甲骨文的价值。这在一定程度上限制了信息的传播效率,使得部分非专业性的观众难以深入了解甲骨文文化。此外,传统传播方式往往缺乏一定的互动性与兴趣性,大部分观众只能被动接受信息,无法主动参与其中,这在一定程度上降低了他们的参与感和体验度,影响了传播效果。

甲骨文知识的传统普及传播方式

甲骨文作为中华文明史上最为古老的文字之一,承载着丰富的历史与文化内涵。其普及传播方式多样且深具特色,这些方式不仅见证了甲骨文的传承历程,也反映了古代社会对文化知识的珍视与传递。甲骨文最初是用来记录卜辞、祭祀等事项的,主要镌刻、书写于龟甲和兽骨上,这是其最原始的传播媒介。这种传播方式虽非主动传播,但通过时间的沉淀,让甲骨文得以保存至今,成为研究古代文明的重要资料。

随着甲骨文的出土,古代文人开始对其进行收藏和传抄,这是甲骨文传播的另一种重要方式。这些文人通过墨拓、拍照、描图等手段,将甲骨文记录下来,并制作成模印本,供更多人学习和研究。这种传播方式不仅扩大了甲骨文的受众范围,也促进了甲骨文知识的普及和传承。另外,学者们在整理和研究甲骨文的过程中,通过图书、刊物的印刷出版,将甲骨文的研究成果公之于众。这些出版物不仅包含了甲骨文的字形、释读等内容,还涉及甲骨文背后的历史文化背景,为后人提供了宝贵的学习资料。这种传播方式具有系统性和权威性,对于推动甲骨文知识的普及和传播起到了重要作用。

甲骨文知识普及传播方式的创新

随着大数据、人工智能、虚拟现实等数字化技术的飞速发展,数字化技术为甲骨文的普及与传播开辟了新的天地,甲骨文的研究与传播迎来了新的生机。数字化技术使得甲骨文的呈现方式更加多元化、生动化。通过高清扫描技术,可以精准地记录甲骨文的形态与纹理,再通过三维建模技术,将其转化为三维立体模型,让观众能够全方位、多角度地观察甲骨文。此外,虚拟现实技术更是为观众创造了一个沉浸式的体验空间,让他们仿佛穿越时空,亲临商代社会,感受甲骨文的诞生与演变。这种数字化的呈现方式,不仅极大地提升了甲骨文的观赏性,也降低了学习的门槛,使更多的人能够轻松接触并了解这一古老文字。

甲骨文的创新普及传播还体现在与现代艺术、设计等领域的跨界融合上。设计师们将甲骨文元素融入现代设计中,创作出了一系列既具传统韵味又不失时尚感的文创产品,如服饰、家居用品、文具等。这些产品不仅丰富了人们的日常生活,也让甲骨文文化以更加亲切、更接地气的方式走进了千家万户。甲骨文不仅是中国的文化遗产,也是全人类共同的精神财富。习近平总书记指出:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”因此,要推动甲骨文的国际传播与交流,加强和国际学术机构的合作与交流,共同举办学术会议、展览等活动,分享研究成果与经验。

甲骨文知识普及传播的新途径

借助大数据、云计算及人工智能等前沿技术,对甲骨文实施全面的数字化转化流程,旨在构建高精度的数字复原体系。该体系能够达成甲骨文实物的高保真虚拟展示、文字信息的高效检索,以及建立实物与文字内容间的高质量关联性。在此领域,安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室推出的“殷契文渊”平台,即为该技术应用的一个典范实例。该平台运用“微痕分析”技术,对甲骨文实物进行三维建模,同时采用“字形匹配”算法,实现“以字搜字、以字搜图”的功能,构建出“甲骨文全信息数据模型”。这一创新举措显著提升了甲骨文研究的效率,并拓宽了其传播与应用的广度与深度。

当前公众的知识需求正趋向于多元化与个性化,他们渴望获取大容量、多维度、全景式的文化体验。然而,传统的线下博物馆讲解模式难以即时满足参观者个性化的信息需求。博物馆,作为甲骨文科普教育与实物展示的核心平台,扮演着连接过去、现在与未来的关键角色。它不仅是珍贵文物的守护者,更是中华文明悠久历史的记录者与传承者。作为传统与现代融合的桥梁,博物馆需深入挖掘其馆藏的文化资源,积极推动智慧博物馆与流动博物馆的建设,开发云展览、云课堂、云教育等新兴形式,同时加强与融媒体及数字文化企业的战略合作,持续推动文化创意产品的研发与创新。这些举措将有效促进更多观众深入了解甲骨文,激发他们对这一古老文字的兴趣与热爱。

推动甲骨文普及传播的新途径涉及数字化与智能化技术、新媒体与社交平台、创意设计与文化活动、新型博物馆建设以及跨学科合作与国际交流等多个方面。这些新途径的探索与实践将为甲骨文的传承与发展注入新的活力与动力。

甲骨文作为中华文明的瑰宝,具有不可估量的历史价值和意义。在研究过程中,我们可以清晰地看到,随着时代的发展,科技的进步,特别是新媒体的崛起,甲骨文的传播方式已经发生了显著变化,呈现出多元化、广泛化和创新化的特点。甲骨文不再仅仅局限于传统的书籍和博物馆展示,而是通过各种新兴渠道和平台走进大众视野。高校、科研机构、博物馆以及新媒体平台都成为传播甲骨文的重要力量。讲座、访谈、展览、书法展示、趣味活动、教育课程以及数字化传播等多种形式相结合,极大地丰富了甲骨文的传播手段。同时注重创新传播方式,利用媒介融合提升传播内容的趣味性,拉近甲骨文与大众的距离。通过不断探索和实践新的传播方式和手段,我们有信心让甲骨文这一中华优秀传统文化瑰宝在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

(作者单位:安阳学院)