设计理念的传承与创新

作者: 王倩 王媛鑫

自古以来,设计的基本出发点始终是以人为本。古代造物准则与现代设计理念密切相关,体现了人类对于设计本质的不懈追求。文章通过文献分析法、案例法,研究《考工记》中“以人为本”的古代造物准则和现代设计中体现出的“人文关怀”,挖掘两者之间的传承价值和创新路径,并探索古代造物准则在现代设计中的实践与发展。优秀的设计不仅要注重功能性的考量,更需要在最大程度上注重人文关怀。

《考工记》作为我国现存最早的手工业技术专著,蕴含丰富的传统文化元素与深刻的造物思想。其核心设计理念凸显了以人为本的造物准则。如今设计领域不断追寻新的理念与方法,以契合人们日趋多元且增长的需求与期望。人文关怀已成为现代设计的关键指向,文章将剖析《考工记》中“以人为本”的造物准则,并佐以实例阐释,深度发掘这些造物准则与现代设计理念之间的传承关联及发展态势,以期构建具有人文关怀特质的现代设计模式。

《考工记》中“以人为本”的造物准则解析

《考工记》详实载录了春秋战国时期官营手工业各工种的设计规范与制造工艺,其中“以人为本” 这一造物准则如脉络般贯穿始终,具体呈现在以下多个维度。

备物致用。以人的需求为出发点,注重实用性和功能性。以器皿制作为例,匠人在造物过程中,会依据对日常生活场景的精准洞察,考量器皿的容积规模、外观形制以及材质特性等要素,从而保障所制器皿与日常实际使用需求相契合。在兵器制造领域,工匠们会注重兵器的刃口锋利程度、整体质量分布以及长期使用的耐久性等,使所打造的兵器能够充分适应战争以及狩猎等活动中的多样化功能需求。

“五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐。四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐。三分其金而锡居一,谓之大刃之齐。五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐。金锡半,谓之鉴燧之齐。”《考工记·六齐》中明确记载制作不同兵器时,通过调整铜和锡的比例,工匠们可以制作出具有不同性能和用途的兵器。例如,斧需要坚硬耐用,因此铜和锡的比例较低;戈、戟需要锋利且有一定的韧性,因此铜和锡的比例适中。这种精细的配比确保了兵器的实用性和功能性,使其分别能够满足战争和狩猎的需求。

因人而异。深度融合对人类使用习惯的细致考量,聚焦易用性与便捷性。例如,在制作车辆时,工匠凭借丰富的实践经验和对人体尺度的直观把握,会权衡车轮规格、车轴尺寸以及车厢宽窄等关键要素,确保车辆在行驶过程中保持稳定状态,优化乘坐体验。在制作家具时,工匠们精准地把控家具的尺寸大小、形状以及布局构造,使其与人体在坐卧状态下的自然姿态和习惯高度契合。

《考工记》中明确提及车轮高度对上下车动作的直接影响:“轮已崇,则人不能登也;轮已庳,则于马终古登阤也”。这一理论将人的身高标准(八尺)作为基准参照,科学地规划车轮高度与车厢所处位置,巧妙地实现了人员上下车的便捷性与马匹负载合理性之间的平衡。这不仅是早期人机工程学理念在交通工具设计范畴的生动实践,还深刻反映出古代工匠智慧中蕴含的科学性与前瞻性,对于当代“人文关怀”设计理论的追本溯源和创新发展具有不可忽视的价值。

择材施技。对于人的心理感受的重视程度颇高,追求美观性和艺术性。人们在造物过程中发现并学会了造美的规律性知识,并使之融入了造物技能中,这才有了设计。在服饰制作领域,工匠们凭借着精湛的技艺和敏锐的审美感知,注重服饰的色彩搭配、款式设计以及材质选择等,通过服饰,彰显穿着者的身份地位、社会阶层以及独特的审美品味,实现物质属性与精神属性的完美结合。

正如《考工记》中所记载:“画缋之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。”古代工匠能够依据不同的地域文化特征、穿着者的身份标识以及具体的使用场合情境等多元因素,选择最为适宜的色彩组合与图案样式进行装饰。同时,服饰的款式造型设计以及所选用的材质,也会围绕着人们的身份地位差异和审美偏好,进行反复权衡与优化选择,从而使服饰成为一种满足人们心理需求与审美期待的文化造物,为后世的设计艺术发展提供了丰富而宝贵的历史经验与文化资源。

现代设计中“人文关怀”的体现与创新

现代设计的“人文关怀”。《考工记》中的“以人为本”造物准则与现代设计中的“人文关怀”设计理念在核心理念上高度契合,两者的核心思想都是强调设计要以人为中心,注重人的需求和体验,通过不断的技术革新和设计创新,追求实用与美观的完美结合,为人们提供更加便捷、舒适的生活体验。人文关怀在现代设计中的体现,已成为衡量设计质量和价值的重要标准。

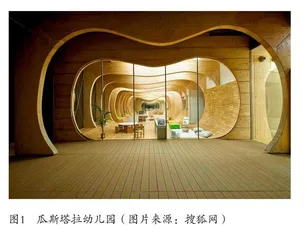

从社会发展的宏观角度来看,“人文关怀”设计有助于促进社会的和谐。在快节奏的生活背景下,人性化设计能够缓解生活压力,增强生活的幸福感和满意度,进而提升整个社会的精神文明水平。例如,城市公共空间的设计,如果充分考虑到人们的休闲、社交、娱乐等需求,融入人文关怀元素,就能为活动对象提供舒适、宜人的活动场所。意大利瓜斯塔拉幼儿园的设计(如图1所示),很好地划分了教育区域,在设计上融合了室内外的空间。其建筑元素,包括室内形态、空间组织、材料选择,以及与光线、颜色、声音、触觉等相关的感知感官,都列入了教育教学环境的考虑中。

人文关怀理念的融入也是推动设计自身发展、创新与进步的重要动力。随着科技的飞速发展,设计手段和材料不断更新,但如果缺乏人文关怀,设计作品可能会显得冷漠和缺乏灵魂。将“人文关怀”与现代科技手法、艺术表现相结合,能够创作出更具温度的设计作品,满足如今日益多样化、个性化的审美和使用需求,为设计行业开辟新的发展路径。

“人文关怀”的创新实践分析。个性化设计已成为现代设计的重要趋势,旨在满足不同人群的需求。例如,无障碍设计(如图2所示)作为人文关怀的重要体现,致力于确保所有人,无论年龄、身体状况,都能无障碍地使用产品或环境。公共场所配备的电梯、坡道、扶手等设施,以及网站和应用程序的无障碍功能,都是这一理念的生动实践。

在现代设计的多元领域中,人体工程学占据着举足轻重的地位,其核心要义在于设计的产品或构建的环境需精准适配人体的生理尺度、形态特征以及功能诉求,进而有效降低人体在使用过程中所产生的疲劳感与不适度。以智能家居系统为例(如图3所示),作为人体工程学在居住环境领域的应用范例,借助先进的传感技术、自动化控制手段以及人性化的交互设计,能够敏锐感知居住者的行为习惯与环境需求,动态调节室内的温湿度、光照强度、空气质量等参数,无缝营造出舒适宜人、便捷高效的居住氛围,显著提升居住者的生活品质与舒适度体验。

在当代设计的宏观语境中,地域特色的重要性不言而喻。从学术视角深入剖析,地域特色的融入主要通过对当地传统元素以及独特建筑风格的汲取与融合来实现。在产品设计范畴,地域元素的运用也为产品赋予了独特的文化附加值与情感共鸣点,使产品超越单纯的实用功能,上升为文化传播的媒介与纽带。在现代设计“人文关怀”的理论体系与实践探索中,文化传承是其不可或缺的重要组成部分。博物馆与文化遗产地得以成为传统文化传承与弘扬的前沿阵地,为公众提供沉浸式的文化体验空间,激发民众对本土文化的认同感、自豪感与敬畏感,从而在现代社会中延续传统文化的生命力,促进文化的代际传承与多元交流,实现人文关怀在文化维度的深层价值追求与目标达成。

综上所述,“人文关怀”理念已深度渗透并实践于生活的方方面面,通过优化生活环境、改善产品易用性提升生活质量,增进个体生活的幸福感与舒适度;在工作效率增进上,有效减少了工作中的阻碍与疲劳,激发积极性与创造力;在文化传承与可持续发展进程中,凭借对地方文化遗产的珍视与创新性传承,以及对生态环境与资源的合理利用与保护,为文化的代际延续与环境的长期稳定发展奠定了坚实基础。

《考工记》中造物准则在现代设计中的传承与创新策略

设计以人类思维和人类智慧为核心,不仅要借鉴和总结前代众多生产者的智慧结晶,将其传承发扬,更应通过思维和想象的开发,赋予传统思想新的生命,创造新的关系,以创造性、可持续性的态度面对古籍。以《考工记》中“以人为本”的造物思想为基础,为了发展“人文关怀”的设计理念,提出以下创新策略。

结合现代科技与材料。利用现代先进的生产技术和新型材料,提升设计的品质和功能。如3D打印技术可实现复杂造型的快速制作;新型环保材料可使设计更具可持续性,在建筑设计中,使用新型保温隔热材料,既提高能源利用率,又满足环保要求。

功能创新。在当代设计语境下,深入挖掘《考工记》所蕴含的传统造物智慧,并对其功能进行创新性拓展与深化转化,乃是契合现代生活多元需求的重要途径。传统竹编工艺具备独特的编织技法与材质美感,在现代设计理念的驱动下,通过与现代照明技术的有机融合,创造出兼具传统工艺美学特质与现代实用功能的竹编灯具。这一创新实践极大地拓展了传统竹编造物的实用功能边界,有效满足了现代生活场景对于照明灯具的多样化诉求。

跨领域融合创新。推动《考工记》中造物准则与其他领域的融合,开拓新的设计思路和应用场景。与文化创意产业相结合,开发具有传统文化特色的文创产品;与数字媒体技术结合,创造出互动性强的数字艺术作品等。

中国传统造物准则在古代工匠的造物设计实践中相互承传而内化、经历史淘洗而沉淀。《考工记》是研究中国古代科技史、工艺美术史的重要起点,为现代设计提供了文化元素和设计灵感。“以人为本”的设计理念为现代设计的“人文关怀”提供了朴素的思想基础,现代产品的制作要以人的需要和承受能力为标准,关注人的需求,避免设计华而不实的产品。

课题项目:河南省民办教育协会课题“视觉艺术在郑州市高校校园文化建设中的应用研究”(HNMXL20241758)。

(作者单位:郑州工业应用技术学院)