《诗经》中植物文化传承的保护与发展

作者: 陈艳

《诗经》作为中华民族传统文化的重要组成部分,其蕴含的植物文化承载着丰富的历史、人文、民俗和审美等价值,具有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。在非物质文化遗产保护的大背景下,文章聚焦文化认知淡化、生态环境变化、传承方式单一等问题,深入剖析《诗经》中植物文化在传承上所面临的挑战。基于此,提出了一系列《诗经》中植物文化保护与发展的策略,涵盖加强文化教育普及、推动文化产业发展、数字化技术传承以及注重生态环境保护等关键点,旨在实现《诗经》中植物文化的可持续传承与创新发展,使其在新时代焕发新的光芒和生机,为非物质文化遗产的保护与传承贡献力量。

《诗经》不仅仅是一部上古时期的诗歌集,还是一部记录了先民社会生活的百科全书。从非物质文化遗产的视角来看,《诗经》中的植物文化具有不可估量的价值,它反映了古代人民的生活方式、审美观念、情感世界以及与自然和谐相处之道,是中华民族文化基因的重要载体。然而,在现代社会的快速发展和西方文化的冲击下,《诗经》中植物文化的传承与发展面临着诸多挑战,亟需采取有效的保护与发展策略,帮助这一珍贵的文化遗产得以延续和弘扬。

内涵与价值

丰富的文化内涵。《诗经》中有大量篇章与植物有关,往往通过“比兴”或“隐喻”的手法来表达诗歌的情感寓意,为诗歌增加了浓厚的情感色彩与文学价值。比如,《周南·樛木》篇:“南有樛木,葛藟累之。乐只君子,福履绥之。”诗人以葛藤喜欢攀爬、遮蔽、缠绕大木的特征,大木所具有的依托和庇护的特性,比喻妻妾依附于丈夫并接受丈夫的庇护,就像大木给周围生命带来庇护一样,妻妾也是家庭的重要组成部分,依靠着丈夫的力量和支持,在家庭中承担着各自的角色,共同创造幸福美满的生活。借助“景”来抒发作者的“情”,情景结合,诗歌的情境油然而生。再如“桃之夭夭,灼灼其华”,通过桃花盛开的鲜艳与繁荣,象征着女子出嫁时的青春美好和婚姻的幸福美满,反映了当时的婚姻观念,体现了植物与古代社会生活、民俗风情的紧密交融。

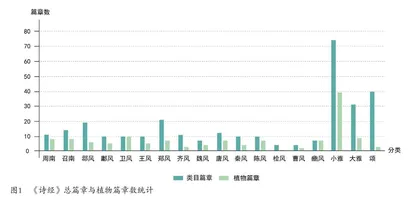

文化与审美价值。《诗经》总共305篇,其中植物篇章有135篇,诗歌中对于植物的描写占将近二分之一(如图1所示),可见植物描写在《诗经》中具有重要价值。

从人文价值来看,如“采采芣苢,薄言采之”描绘了古代妇女采摘车前草的劳动场景,这不仅反映了当时的采集经济和妇女在日常生活中的角色,还体现了一种集体劳作的民俗活动形式,窥探到古代社会的生产方式和人际关系。“蔽芾甘棠,勿翦勿伐”描绘了人们因敬重召公而对甘棠树倍加爱护,体现了古代社会对贤德之人的敬仰和追思,反映了树木在古代民俗文化中的特殊地位。此外,《诗经》中的植物描写还与祭祀、礼仪、婚姻等民俗活动密切相关。如《周南·关雎》中出现了“参差荇菜”的意象,根据李时珍《本草纲目》的描述,荇菜在形状上与女性生殖器官相似。因此,“荇菜”有可能是古人在求子时所使用的祭祀植物之一。

从审美价值来看,《诗经》中对植物形态、色彩、象征等的描写被赋予生命情感,如“桃之夭夭,灼灼其华”,“夭夭”形容桃树的繁茂,“灼灼”描绘桃花的鲜艳,以桃树结出又多又大的桃,赞美女性的美和多子,可见在古代文化中桃有特殊隐义。这不仅丰富了中国传统文化的内涵,还为艺术领域的审美观念和创作方向提供了借鉴。

面临的挑战

文化认知的淡化。随着现代生活节奏的加快和西方文化的冲击,人们对传统文化的了解和关注逐渐减少。年轻人对《诗经》描写的植物的名称、形态、文化寓意等知之甚少,缺乏对中华传统文化的认同感和自豪感。同时,在对《诗经》相关内容的教学中往往侧重于文学赏析,对植物文化的挖掘和讲解不够深入,使得学生对植物文化的价值和内涵并不了解。此外,社会上也缺乏对《诗经》中植物文化的宣传和推广,导致《诗经》文化在公众的视野中逐渐淡化。

生态环境的变化。伴随现代工业化和城市化的加速发展,生态环境遭到破坏,《诗经》中描绘的部分植物濒临灭绝。生态环境的改变不仅影响了植物的自然生长,也切断了植物与地域文化之间的紧密联系,让一些与特定植物有关的民俗活动和文化传统难以延续,这对《诗经》中植物文化的传承造成了严重的阻碍。例如,一些古代常见的植物,如“芣苢”“卷耳”等,皆为古人所采集的植物,既可食用也可入药。如今由于人类对自然环境的开发及破坏,这些植物的生存空间受到严重挤压,在现代社会中它们的身影已很难见到,因此与之相关的文化传统和民俗活动也逐渐消失在人们的记忆中。

传承方式的单一。一直以来,对于《诗经》文化的普及方式比较单一,人们多在教学阶段有所接触。但学校对《诗经》的教学仅仅局限于对诗句的赏析,并不深入研究其中植物的文化内涵及价值,缺乏实践教学环节和与现实生活的联系,使得学生对《诗经》中植物文化的理解停留在理论层面,难以产生深刻的情感共鸣。在现代媒体高度发达的今天,《诗经》文化也缺乏有效的新媒体传播手段和多样化的传播途径,《诗经》中的植物文化并没有进入大众的视野,被人们所关注。同时,学术研究成果的传播范围有限,往往只在专业学术圈子内交流,也没有转化为大众易于接受的文化产品和传播内容,导致《诗经》中植物文化的传承与发展受到限制。

保护与发展策略

在学校教育中,教师可以在讲解《诗经》诗篇时,重点剖析其中植物的象征意义。例如,在讲解《关雎》时,深入介绍“参差荇菜”,不仅从植物学、形态特征、价值用途等方面讲解,还引导学生理解植物在诗中的象征意义,即表达君子对淑女的追求,深入了解植物在诗歌中涉及的意境,以及用植物起兴的文学手法。例如,在语文课堂上讲解《诗经》时,教师引导学生对其中的植物意象进行深入分析,并组织实地观察植物活动,增强学生对植物文化的直观感受,培养学生对自然的热爱和保护意识。对于文学或艺术学专业的学生,可以引导他们对《诗经》中的植物文化进行研究,深入挖掘植物在《诗经》中的文化价值和艺术价值。在社会活动中,利用博物馆、图书馆、文化中心等公共文化机构,举办《诗经》植物文化主题展览、讲座、研讨会等活动,邀请专家学者、民间艺人进行讲解和演示,向公众普及《诗经》中的植物文化知识,提高社会大众对这一文化遗产的认知度和保护意识。

推动文化产业开发。开发《诗经》植物文化创意产品,如以《诗经》植物为主题的文创衍生品等。通过现代设计和工艺,将《诗经》植物、诗词意境和情感表达相结合创作出大众所能接受的产品,这样既满足了消费者对文化产品的需求,又实现了《诗经》中植物文化的传承和发展。例如,选择《诗经》中以植物起兴的诗歌,结合植物的形态、色彩、在诗歌中的情感寓意,将其绘制成插画应用于团扇、书签、钥匙坠(如图2、图3所示)等文创产品上,使其通过这样的形式走进大众的视野,这样既能宣传《诗经》中的经典诗歌,也能让人们了解植物在诗歌中的情感连接。

由此进一步发展《诗经》植物文化旅游产业,结合《诗经》中提到的植物分布地域,打造具有特色的文化旅游线路和景点。例如,在一些保留有较多《诗经》所描绘植物的自然保护区或乡村地区,开展“《诗经》植物文化之旅”活动,设置植物观赏区、文创产品区、民俗展示区等,让游客亲身感受《诗经》中植物文化的魅力,同时带动当地旅游业的发展,促进地方经济增长,为《诗经》中植物文化的传承与保护提供经济支持。

运用数字化技术传承。建立《诗经》植物文化数据库,运用数字化技术对《诗经》中涉及的植物数据信息、文化资料、研究成果等进行系统整理和分类,包括植物的图片、用途、生长环境等,方便学者、研究者进行调研,为《诗经》中植物文化的传承与发展提供丰富的资料支持。

利用现代化技术对《诗经》中的植物文化进行数字化应用传播。如设计《诗经》植物微信小程序,将《诗经》描绘的植物结合诗歌和游戏体验应用到微信小程序中,借助小程序场景化、娱乐性、社交性的特征,通过一种便于理解植物图形的方式和便于操作的交互展示形式,向大众科普《诗经》中的植物信息,让读者在阅读学习《诗经》的同时,还能够借助《诗经》植物养成类游戏设计进行辅助学习,让人们更好地进入《诗经》文化中。

注重生态环境保护。倡导生态文化理念,将《诗经》中的植物文化融入现代生态文明建设中。通过宣传教育,引导人们树立尊重自然、保护自然的意识,鼓励人们在日常生活中践行绿色环保的生活方式。如参与植树造林、保护野生植物等活动,从根本上保护《诗经》所涉及植物赖以生存的生态环境,实现文化传承与生态保护的良性互动。例如,开展“《诗经》植物文化与生态保护”主题宣传活动,通过公益广告、社交媒体推广、社区宣传等形式,向公众传播《诗经》中植物文化的生态智慧和环保理念,提高公众的生态环保意识,引导公众积极参与生态保护行动。

《诗经》中的植物文化作为非物质文化遗产的重要组成部分,具有不可估量的文化价值和历史意义。面对现代社会的诸多挑战,亟需采取有效的保护与发展策略,从加强文化教育普及,推动文化产业开发,运用数字化技术传承,注重生态环境保护等策略出发,多管齐下,全方位地促进《诗经》中植物文化的传承与发展。这样才能让这一古老而珍贵的文化遗产在新时代焕发新的生机与活力,为中华民族传统文化创新发展作出积极贡献。

(作者单位:郑州工业应用技术学院)