传统装饰艺术在博物馆展厅设计中的应用

作者: 李雨晴

在当代博物馆展厅设计中,如何通过视觉语言传递文化内涵并增强展览的表现力与吸引力,是设计实践中的核心问题。传统装饰艺术作为历史文化的浓缩载体,以其独特的形式美感与深厚的文化积淀,成为展厅设计中不可忽视的关键元素。将传统装饰艺术融入展览空间,不仅能够强化展品的文化属性,还能丰富展厅的视觉表现层次,同时提升观众的沉浸式体验和文化认同感。文章结合传统装饰艺术的美学特征与功能性价值,探讨其在博物馆展厅设计中的文化意涵与实际运用,揭示传统装饰艺术与现代展览设计融合的创新路径,为博物馆展厅设计提供更加多元化的实践参考。

传统装饰艺术的基本特征

传统装饰艺术是文化与美学的交融体,承载着人类对自然、社会与精神世界的多维理解。作为文化遗产的重要组成部分,它以深刻的内涵与多样的形式展现了不同地域和民族的文化智慧。在博物馆展厅设计中,深入理解传统装饰艺术的基本特征,是将其合理融入现代设计的理论依据。传统装饰艺术不仅是美学表现的载体,更是文化传播、社会象征与功能设计的高度统一体。

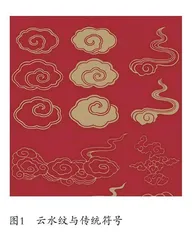

首先,地域性与文化传承。传统装饰艺术的鲜明地域性特征,深刻反映了特定文化背景下的自然与社会环境。其形式、材质与主题往往源于地域条件的独特性。例如,中国传统装饰艺术中的云纹、回纹等元素,体现了对云、水等自然形态的抽象提炼。地域性不仅彰显了文化的多样性,也通过历史时间维度实现了文化记忆的延续(如图1所示)。正因其与特定地域环境的紧密联系,传统装饰艺术形成了一种具有深厚历史根基的符号体系。

其次,审美价值与形式规律。传统装饰艺术以形式美的追求为核心,展现了高度概括与抽象的艺术思维。其审美价值集中体现于节奏感、对称性、比例与和谐美的探索,通过复杂的重复、变形与组合,构建了独特的艺术语言。例如,波斯地毯的图案设计利用花卉与几何元素的重复,形成了有节奏且和谐的视觉效果。形式规律的另一个显著特点是意象化符号的运用,符号除拥有美学价值之外,往往承载着文化寓意。例如,东方装饰艺术中的龙纹象征权威与尊贵,几何图案则在其他文化中传达宗教或哲学思想(如图2所示)。传统装饰艺术通过有序的韵律与符号的秩序感,塑造了形式上的张力与美感。

最后,功能性与象征意义。传统装饰艺术不仅是美学表达的载体,更具备功能性与象征性的双重价值。从功能性视角出发,传统装饰艺术常为空间和物品的实用需求服务。例如,中国传统建筑中的木雕花窗,既能分隔空间与调节光影,又增强了建筑结构的稳定性(如图3所示)。从象征意义层面来看,装饰艺术承载了深厚的文化意涵,反映了对宗教、信仰、伦理与自然的独特理解。西方中世纪哥特式教堂的彩色玻璃窗,不仅丰富了视觉效果,还形象化地传播了圣经故事和宗教精神。正是这种功能与象征的双重属性,使传统装饰艺术在实用性与文化表达间实现了高度融合。

传统装饰艺术在博物馆展厅设计中的应用价值

在博物馆展厅设计中,传统装饰艺术不仅是视觉上的装饰元素,更是一种深具文化内涵的传递媒介。通过与展览主题的紧密结合,传统装饰艺术能显著增强展厅的综合表现力,使其兼具美学、文化与功能价值。从文化传播到审美体验,再到空间功能的完善,传统装饰艺术展现出多维的应用价值。

首先,文化传承与传播的媒介。作为文化符号的视觉载体,传统装饰艺术在展厅设计中承担着文化传承与传播的重要功能。将其引入博物馆展厅,不仅有助于还原历史语境,强化展览内容的文化属性,还能够激发观众对特定文化的认知与情感共鸣。装饰艺术中蕴含的符号与图案,作为文化记忆的形象化表达,通过展厅空间与展品之间的互动与呼应,使博物馆超越单纯展览功能,成为文化交流与传播的纽带。

其次,提升空间的艺术感染力。传统装饰艺术以其独特的美学表现力,为展厅设计注入了强烈的艺术感染力。其图案、色彩与纹样富有高度的视觉冲击力,通过精心的组合,能够营造出兼具历史感与艺术感的空间氛围。装饰艺术特有的形式规律,如重复、对称与韵律,不仅赋予空间一种严谨而和谐的美学秩序,还能显著提升观众的感官体验。传统装饰艺术融入展厅设计,实现了形式美与空间艺术的有机结合,使展览空间不再是单纯的物品陈列场所,而是成为一种动态的视觉体验。观众在观展的过程中,通过装饰艺术所营造的审美氛围,更容易与展览内容产生情感共鸣,从而加深对展览主题的理解与记忆。

再次,优化观展体验与空间引导功能。传统装饰艺术在展厅设计中不仅提升了观展体验,还强化了空间的引导功能。博物馆展厅的观展路径往往依赖视觉语言进行清晰的引导,而传统装饰艺术的线条、图案或纹样在其中发挥了重要作用。例如,序列化或重复的装饰图案能够直观地指引观众的行进方向,而色彩与材质的变化则有效划分了不同功能区域。装饰艺术丰富的细节吸引观众驻足,延长注意力,增强展览的沉浸感,使观展过程从单纯的浏览行为升级为更具层次感的体验。此设计方案不仅优化了展览空间的功能性,还通过装饰艺术的视觉吸引力和空间逻辑,巧妙地引导观展路径,让观众在感知展品的同时,自然融入整体空间氛围,最终加深对展览内容的理解与记忆。

最后,彰显展览主题与内容的深度。传统装饰艺术以符号化与象征化的表达,能够深刻凸显展览主题的内涵与深度。在博物馆展厅设计中,融合传统装饰元素,不仅强化了展览的叙事性,还增添了文化张力。例如,特定的装饰图案蕴含着历史背景或宗教意义,通过巧妙运用,这些元素能为展览主题注入更丰富的文化语境。符号化装饰艺术既拓展了叙事层次,又与展品形成多维的文化对话。观众可以在装饰与展品之间建立联系,激发对展览主题的深入思考,进而全面理解其核心思想,显著提升展览的

文化价值与思想深度。

传统装饰艺术在博物馆展厅设计中的具体应用

传统装饰艺术在博物馆展厅设计中的具体应用,不仅展现了形式美学的吸引力,更深化了文化内涵的表达。通过视觉语言传递文化信息,并结合空间、功能与情感需求,传统装饰艺术成为展览叙事的重要媒介。其在空间分隔、背景设计、光影运用及沉浸式体验中的应用,充分体现了从静态装饰到动态文化表达的融合。

一是空间分隔中的装饰艺术。传统装饰艺术在空间分隔中的运用,不仅仅停留于物理划分功能,更成为营造展厅文化氛围的关键手段。通过装饰纹样与材质的巧妙结合,不仅强化了视觉层次感,还拉近了观众与展览主题的情感距离。例如,在一个以中国传统书画为主题的展厅中,设计师选用镂空木质屏风作为空间分隔工具。屏风装饰了“松竹梅”三友的经典图案,既象征高洁品格的文化内涵,又以精细的雕刻工艺展现出艺术之美。屏风在划分空间功能的同时,凭借透光性与视觉通透性保留了展厅整体的开放感。其木质材质与书画作品的传统风格相得益彰,共同营造出儒雅静谧的观展氛围,不仅满足功能需求,更赋予展览以深层次的文化与美学感染力,充分彰显了传统装饰艺术在空间分隔中的多重价值。

二是展品背景设计中的文化呼应。在展品背景设计中融入传统装饰艺术元素,既能凸显展品的文化属性,又能提升观众的视觉体验与文化感知。背景作为展品的陪衬,需要与展品风格保持视觉统一,同时避免喧宾夺主。在背景设计中,选用契合展览主题的传统装饰元素,能够强化展品的文化语义,使观众直观感受到其历史与文化脉络。例如,在青花瓷专题展中,背景墙采用了明代瓷器经典的缠枝莲纹作为装饰图案。纹样以浅灰蓝色调呈现于白色墙面,与青花瓷器的色彩和纹饰形成视觉延续,同时营造浓厚的文化氛围。这些细腻的纹样不仅增强了展品的历史感,还帮助观众深入理解青花瓷艺术的独特美感与文化价值。

三是光影效果中的装饰艺术。传统装饰艺术通过光影设计为展厅空间注入了动态的艺术表现力,其镂空纹样在光线投射下所形成的光影变化,为空间增添了丰富的文化氛围与视觉层次。光影设计的核心在于其动态特质,使空间从静态的装饰状态转化为充满生命力的体验场景。借助传统装饰艺术纹样的光影投射,展厅能够为不同主题的展览营造沉浸式的情感氛围,同时增强观众的视觉体验。例如,在一个以伊斯兰艺术为主题的展厅中,设计师在灯具设计中融入了传统伊斯兰几何装饰图案。灯具通过金属镂空工艺精心打造,当灯光穿过镂空纹样时,在墙面与天花板上投射出复杂而细腻的几何光影。光影设计不仅延续了伊斯兰艺术中对数学与对称美感的追求,还为展厅增添了动态的视觉魅力。观众穿行于这些流动的光影之间,不仅能直观感受到空间的文化深度,还会被这种独特的动态氛围感染,仿佛置身于中世纪的清真寺或皇宫之中,进一步深化对展览主题的感知与认同。

最后,沉浸式体验中的装饰艺术。将传统装饰艺术与数字化技术相结合,展厅能够重现特定的历史场景,为观众带来沉浸式的文化体验。该方法突破了传统装饰的静态局限,将其转化为动态叙事的载体,赋予展览更强的情感张力。动态呈现的装饰纹样不仅可以还原历史氛围,还能通过交互设计增强观众的参与感,从而建立更深层次的文化连接。例如,在一个以清代宫廷生活为主题的展览中,设计师运用数字投影技术,将故宫大殿中的传统装饰元素动态化地呈现在展厅内。天花板上动态投影出龙纹藻井图案,墙面则映射出屏风上的折枝花卉纹样。通过动态化的传统装饰艺术元素,沉浸式体验强化了展览内容的叙事性与观众的情感连接,使历史文化的呈现更加生动具体。另外,沉浸式设计不仅增强了展览的视觉吸引力,也为观众提供了一个主动探索与感知历史文化的互动平台,大大提升了展览的吸引力与感染力。

传统装饰艺术在博物馆展厅设计中展现出深厚的文化价值与独特的艺术魅力。通过丰富的纹样、色彩和形式,为展厅营造了浓厚的文化氛围,深化了展览主题的表达,同时显著提升了空间的艺术感染力与观展体验。无论是空间分隔、展品背景设计、光影效果,还是沉浸式体验,传统装饰艺术都在设计中成功实现了文化内涵与美学表现的有机融合。总之,传统装饰艺术不仅增强了展览的视觉吸引力,还为观众提供了更深刻的文化感知与情感共鸣,体现了传统艺术在现代展览设计中的持续生命力与广泛适用性。

(作者单位:扬州博物馆)