文物数字化展示与互动方式

作者: 朱笑桐

随着数字技术的不断进步和发展,文物数字化展示已成为文化遗产保护和文化传承的重要形式。文章主要探讨文物数字化展示与互动方式,阐述了数字化展示的必要性和多种方式,并分析了其优势及在现代博物馆中的应用,以期为博物馆的数字化转型提供有益的参考。

博物馆作为文化传承的重要载体,其展示方式经历了从传统图文平面、实物展览到数字化、在线化、虚拟化的转变。这一转变不仅提高了文物保护的安全性,还实现了文物资源信息的共享,拓宽了文化传播的范围。文章将深入探讨文物数字化展示的具体方式及其互动方式,以期在文物保护与文化传承中发挥更大的作用。

文物数字化展示的必要性

提高文物保护的安全性。文物作为传承人类文化遗产的重要载体,是传播、展示历史文化的重要窗口。由于文物年代久远和外部因素的干扰,文物的自身状况不可避免地趋向于劣化,而且文物自身具有不可再生的属性,所以运用数字化展示技术改进馆藏文物的保护方式显得尤为重要。

传统展览方式中,文物频繁移动和展示会对其造成不可避免的损耗。文物数字化则可以对文物进行保真记录,详细记录其纹饰、色泽和形状,从而在未来的展览、学术研究和教育工作中,只需提取相应的数字资源。这可以减少对文物的物理搬动,提高其保护的安全性。

方便文物管理。在文物管理环节中需引入数字技术。文物数字化保护突破了传统文物保护手段的制约,可以精确全面地记录文物的原貌,保留文物的各种细节,并以数字化形式保存其文物数据,使文物所承载的历史信息得以妥善保存。文物数字化保护还可以更好地通过整理、收集、记录等方式保存历史文化遗产的信息,为后续的文物保护研究及文物复制工作提供基础。

实现文物资源信息共享。从博物馆服务观众角度来看,数字化展示打破了传统展览的地域和时间限制。通过数字设备精确地将文物还原到虚拟或者现实的场景中,这不但丰富了文物陈列的形式,还改变了以往只依赖于视觉欣赏和讲解员讲解的局限。参观者无需亲临博物馆,通过手机、电脑、平板等设备即可随时随地参观展览。数字化展示切实让观众体会到各类展品中所蕴含的丰富文化内容,带给观众更丰富的文化体验。这不仅使文物资源信息的传播范围更广、速度更快,还实现了文物资源信息的共享,让更多人能够方便地欣赏和学习珍贵的文化遗产。研究证明,馆藏文物等级越高且数字化建设水平越高,越能正向引起观众兴趣,这也有助于博物馆对外宣传。

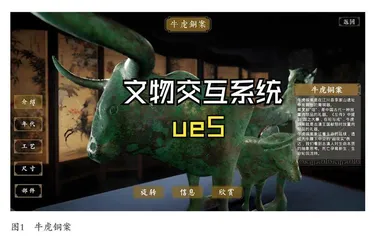

文物数字化展示与互动的技术运用要点

展示空间数字化。文物数字化极大地丰富了文物展示的方式,以文物数字化数据为基础,结合历史文化、研究资料,融入文化创意元素,加工制作成有深度的文物数字化资源,结合声光电等现代化技术突破传统意义上的展示方式所不能达到的展示要求与保真效果。

首先,博物馆需要考虑在展示环节开始之初,在空间设计上将文物的多种元素表现出来,为主展示环境添加更多的历史价值、艺术价值和研究价值。其次,博物馆应考量参观者的实际需求,不断丰富和提升参观者的互动体验。展览环境的营造既要与文物本身的理念、文化内涵和位置保持一致,又要满足参观者不同层面的需要。只有尽可能地将展示空间向数字化、智能化的方向发展,文物本身才能更好地体现其真实的历史价值与文化活力。

文物信息可视化。绝大部分文物随着岁月的流逝,在光照、温度、湿度、移动等诸多外部因素的影响下,不可避免地会发生变化甚至毁损,很多历史信息不断丢失,成为当代人无法解读的“密码”,留下诸多无法弥补的遗憾。因此,博物馆需要对文物信息开展可视化工作,力求将文物的完整信息更全面地展示出来,并进行长久保存。

目前,大部分博物馆在上一次全国文物普查中,仅采集了文物二维图像数据,且二维文物图像数据分辨率及像素较低,还不具备三维文物数字资源。文物宣传的受众是全体公众,公众素质及文化水平参差不齐,许多博物馆陈列中的各类文物基础信息,往往会使观众感到片面及陌生,难以迅速理解目标展品。而在文物陈列中运用数字技术,可以很好地解决这个问题。博物馆要善于应用科技手段,采用立体投影的方法,将文物的资料纳入统一的信息库中,通过数字化展示形式将文物形貌、蕴含信息更全面地传达,让观众以更易接受的形式获取信息,拉近文物与观众的距离,将文物传播的内容从表面化、模式化、边缘化向深度化延伸,这也是博物馆的服务水平进一步提升的体现。

展示途径多样化。在以往的博物馆中,文物展陈形式多由管理层确定,而展示内容也多为展览方设定,容易造成内容单一、片面等问题。在数字化时代,公众已经养成了通过数字产品获取信息的习惯,文物陈列中的展示方式、形式等都会对参观者的参观热情和参观时间产生直接的影响,越是先进有趣的展示形式,越能激发参观者对展览品的浓厚兴趣,给其最大的激励,让他们更乐意留下参观。设计者也可以使用数码装置或多媒体终端,通过视频、音频、文字相结合的数字化形式将展品的虚拟影像投影出来,将虚拟的展品和真实的情景融合在一起,从而丰富展示内容的表现形式。这种展示方式有别于仅限于实物展示的传统展示形式,有利于更多的人了解、认识和探索文化遗产,间接激发和培养他们参与文化遗产保护的自觉意识和行动力。

文物数字化展陈与互动方式

全息成像投影与三维展示。全息图像投影技术是利用投影仪等各种设备对文物进行建模和成像,当人眼看到该部分展品时,将其识别为虚拟图像。这种文物呈现方法,既可以只依靠图像来展现文物的内容,也可以和实物进行融合。有些展品因材料、稀有、外借等各种状况,而无法用实物加以展现,此时采用全息图像投影技术可以说明展品的信息。例如,广州市博物馆就采用了此种方法,将“秦戈”生动呈现给观众,并配有文字说明,让观者有一种身临其境的感觉。

三维展示技术需以博物馆中已有文物资源为基础,采用触摸屏加以实现。利用科技手段对破损或不方便接触的文物进行立体复原,通过触屏实现文物的展示、触摸模拟等功能,人们在未亲身接触实物的情况下,能从不同视角去理解和认识文物细节。如在首都博物馆内,人们可以通过屏幕控制多种视角,触碰文物的细微纹路,同时配有文物的简介,为参观者提供初步的认知,助其扩充有关文物知识。

虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术,是一种能够创造并体验虚拟世界的计算机模拟系统。其在计算机上生成一个模拟环境,是一种基于多源信息的交互式3D动态视景和目标移动仿真。利用这种技术时,通常要求人们佩戴特殊的眼镜、手套和座位等传感设备,在虚拟空间近距离观察与评鉴。比如5G+VR技术,就可以在线上将文物与真实场景进行一比一的还原,并将不同展陈与护理方法融合进来,考虑多类、多种功能模块的搭建。借助此技术,人们可以在网上随时随地参观博物馆,让每个人都有了一个随身携带的文物资源库。

增强现实(AugmentedReality,AR)技术,是一种对摄像机图像的位置和角度进行实时计算,并添加相应的图像、视频、三维模型的技术方法。这项技术的目的是将一个虚拟的世界嵌入到一个真实的世界中,并使之相互影响。其是一种可以同时使用的后期特效。邱志杰在2020亚洲数字艺术展览中呈现的作品《技术史地图》,便采用了AR技术,其绘制的大型科技历史地图,弥补了真实图片中相关内容的缺陷,同时增加了观者对文物历史的体验。

扩展现实(Extended Reality,XR)技术,三维可视交互技术又依赖于VR、AR、MR等技术的发展,这类技术被称为扩展现实。在这种空间中,观众不但可以经历精彩的故事主线,而且能够完全沉浸其中,从一个纯粹的观赏者变成参与者。比如,三星堆遗址的“三星堆幻想之夜”,就是采用投影设备,将三星堆考古中所发现的文物通过“3D+XR”的方式展现出来,并将其制成三维立体投影,与观众进行平面与空间的交互,让人身临其境地感受古蜀文明。

平面动态影像。平面动态影像常建立在二维视觉视角基础上,指在视线所及之处,产生的非静态、可感知的景物重现。比如,在很多传统的工艺展馆里,都会设立大屏幕,让观众了解各类文物的制作过程。在一些展区,还设置了大型环幕,为参观者提供全方位的全息投影。湖南省美术馆将齐白石的代表性作品进行整理,提取其代表性元素,构成360°全景影像。视频首先呈现了春季植物发芽和动物活动的场景,以此阐释季节变化带来的改变。最让人难忘的是,一束光照射在倒地的瓶子上,然后一只小动物缓缓从瓶口爬出,犹如调皮的孩童捉蚂蚱、蝈蝈的情景,观者很自然地代入场景中。最后,小动物降落在齐白石刻印上,为整段故事画上了句号。视频生动地呈现出齐白石当时所处情境,让观者深刻理解作品所呈现的内容、蕴含的些许紧张感以及传达的情感,构成一个整体、动态变化的过程。

文物作为历史的物质遗存,是光辉灿烂的中华文化的重要载体和精神瑰宝。对于文物保护、利用和管理,数字化技术呈现出更大的开放性和包容性,其兼具采集、保护、展示等多种功能。博物馆要充分运用科技手段,以文物数字化信息为基础,为观众提供更加便捷、高效、多样化的参观体验;拉近文物与观众的距离,让参观者在有限时间内,加深对展品内涵的认知,在增进兴趣的同时,了解文物背后的故事、文物之间的联系,将文物蕴含的历史韵味与价值充分展现,真正做到让收藏在博物馆里的文物“活”起来。

(作者单位:涿州市博物馆)