重庆传统风貌街区的公共化转向与可持续设计

作者: 洪利群

随着城市化进程的加速推进,传统风貌街区的重要性愈发显著,其发展模式亦趋向精细化与高质量,呈现出鲜明的公共化转型倾向。文章以重庆主城区传统风貌街区为研究对象,旨在分析重庆主城区传统风貌街区的发展趋势,总结其公共化发展的具体表现,提出相对应的可持续设计策略。深入研究传统风貌街区的发展趋势,理解其在现代社会中的定位与角色转变,对于保护城市文化多样性、促进地方特色发展至关重要。

重庆主城区传统风貌街区的类型与特征

“传统风貌区”在中华文化遗产保护领域,是指位于历史文化街区之外,依据各地特色所形成的“保护标准相对较低、保护与整治范围较小”的城市历史文化保护区域。如“传统风貌区”“历史文化风貌区”等,属于地方性法规中的概念。2015年,重庆市规划局编制的《重庆市主城区传统风貌保护与利用规划》指出,重庆市主城区传统风貌特征主要包含“传统巴渝、明清移民、开埠建市、抗战陪都、西南大区”五大类别(如下页表1所示)。

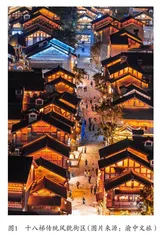

传统巴渝风貌(如图1所示)始于夏商周时期,延续至明清时期,以城墙和聚居建筑为载体,呈现木构穿斗、坡檐街廊等风格,形成山城老街、古镇等空间形式。街巷顺应山势,石阶梯道连接重要节点,建筑错落分布,形成吊脚、筑台等特色构件,展现依山就势、叠屋而居的山地风貌。

明清移民类风貌(如图2所示)源于“湖广填四川”时期,以会馆与宗祠为主,融合南北文化与巴渝本土文化,呈现高墙石柱、封火歇山、木构石雕等特征。会馆维系地缘纽带,宗祠维系血缘联系,兼具社交与心灵栖息功能,彰显移民文化,与重庆地理和地域文化紧密相连。

开埠建市类风貌形成于重庆开埠至抗战前,当时对外贸易繁荣,外国资本与文化涌入,形成独特建筑风格。海关、洋行、兵营、教堂等建筑融合西方元素与本土文化,展现中西结合、折中主义风格,多采用砖石结构,砖雕、石刻等装饰融合中西工艺,风格灵活多变。

抗战陪都时期建筑继承近代城市风格,包括政要机构、使馆、官邸、兵工基地等,多为砖木构造,依山而建,风格简朴实用,部分建筑具有防御功能,设计齐全,是中西元素融合的典范,具有重要的历史与文化价值。

西南大区风格形成于新中国成立初期,主要见于公共建筑。这些建筑规模宏大,造型雄伟,强调轴线和对称,立面构图严谨,常使用古典柱式,展现了当时的城市建设和对公共空间的重视,体现了新中国的城市风貌。

公共化转向发展现状

传统风貌街区在城市化进程中经历了从独立自足系统到城市功能单元的深刻转变。早期,城市规模较小,功能布局松散,传统风貌街区相对独立,主要服务于居住和传统商业,与其他区域联系较少。随着城市化进程的加速,城市更新推动了“单位大院”向多功能空间的转变,增强了各功能单元之间的关联性。

重庆十八梯传统风貌区是充满市井气息的山地居住区,历史上居民生活自成一体,商业以满足日常需求为主。区内有法国领事馆等文保单位和传统建筑,但过去与城市功能融合度低。近年来,随着城市更新,十八梯改善基础设施,恢复历史风貌,引入文化创意、特色餐饮、休闲旅游等新业态,满足市民和游客需求,逐渐融入城市功能体系,促进城市全面发展。

主城区传统风貌街区从维护历史真实性转向探索综合价值。初期,街区作为历史信息载体,其保护重点是物质遗迹,对历史价值的挖掘和利用不足。随着城市化推进和文化观念演变,城市居民的文化素养和消费需求提升,文化娱乐产业及消费支出增长,由此传统风貌街区的文化资产价值被重新评估,不断促进街区空间资产的综合性活化利用。

磁器口传统风貌区在保护中注重历史真实性,采用整体性保护方法,结合自然与人文、空间与建筑文化。例如,在米市街修复过程中,设计师耗时7年挖掘历史,确保修复后的建筑保持原貌,让游客体验原汁原味的古镇氛围。随着城市化发展,磁器口探索综合价值:经济上,发展文化旅游,丰富商铺体验,带动就业;社会上,提升城市知名度,增强居民文化认同;文化上,传承创新,举办活动,使传统文化焕发新活力。

主城区传统风貌街区的服务对象从文化专家、本地居民,转变为观光游客和城市市民。这种变化使其日常服务功能减弱,而为访客提供多样化娱乐体验的功能增强。

重庆中山四路历史文化街区从最初的小众群体聚集地转变为城市公共访客的重要目的地。街区拥有多处国家级重点文物保护单位,如桂园、特园等,曾主要吸引历史爱好者和研究人员前来探究。随着城市化发展,渝中区政府对其历史建筑进行保护修缮,改善环境,增加文化展示和旅游配套设施。如今,中山四路既保留了历史文化的厚重感,又融入现代城市生活元素,成为市民休闲、游客观光的热门场所,被评为“重庆最美一条街”。

可持续设计策略

增强传统风貌街区与城市整体协同。传统风貌街区需系统融入城市发展蓝图,科学规划布局与功能互补,优化交通网络。同时,强化公共服务设施共享,完善配置以激发居民与游客互动。此外,平衡商业与居住空间关系,通过监测关键指标灵活调整布局,保持街区和谐与生机。

磁器口古镇的更新项目注重与城市整体的交通、市政等设施的协同,增设现代化公共卫生间与公共休息区,使古镇与周边城市区域的联系更加紧密。十八梯在改造进程中,借助重庆“母城”的文化旅游资源,按照原位置、原形制、原工艺对历史建筑进行修缮,以重现川渝文化风貌。十八梯既保留了传统的石板路和老建筑,又融入了现代商业与文化元素,构建了一个综合性文化街区。

单一物质实体与综合价值协同。传统风貌街区的价值认知从单一物质保护转向综合价值探索,需强化文化传承与创新。具体措施包括:制作高质量纪录片和专题片,通过多平台传播;将风貌文化融入学校和社区教育;打造特色旅游线路,开发文创商品;建立数字化展示平台,实现沉浸式体验并记录建筑、文物,为保护、研究提供支持。

十八梯在改造中沿用“七街六巷”格局,通过复建与创新,维持街巷尺度和建筑高度,使其承载传统文化。“老重庆”区域结合传统民俗、市井生活与现代演艺技术,打造核心景观和休闲节点。湖广会馆及东水门历史文化街区则保留移民文化、商业文化和建筑文化,其建筑风格和装饰艺术体现移民地域特色。

精英与公共访客多主体需求协同。传统风貌区的可持续设计需分析多主体需求,通过分层调研和动态监测,精准把握精英与公共访客需求。具体措施包括:采取精细化功能分区与空间设计,实现功能叠加与弹性布局,融合文化传承与创新;服务设施差异化配置,建设智慧服务系统;深化协同治理,建立协商机制,鼓励居民参与,推动可持续发展,打造和谐文化空间。

在改造升级期间,十八梯采用“社区有机更新”模式,着重优化居民生活环境,提高生活品质,改善居住条件,让居民共享传统风貌区保护成果,融入城市发展。山城巷更新项目鼓励居民参与,发挥社区自治作用,并充分听取居民意见,推动居民融入传统风貌区的保护与更新。

传统风貌街区作为城市历史文化的生动载体,不仅承载着丰富的历史记忆与文化价值,也是城市特色与身份的重要标志。未来应继续探索其可持续发展策略,为当代中国历史街区保护更新的实践提供新思路。

(作者单位:重庆市工商大学 艺术学院)