地质地貌对生态系统的影响及保护策略

作者: 欧建雄

亿万年来,地球上的地质地貌塑造了地球表面的形态,不断书写着独特的篇章。山脉崛起、河流改道、峡谷形成,这是一种无声而深远的地质变化。不同地质结构决定了土壤类型,影响了植物的立根性,地形起伏控制着水流方向,左右着水生生物栖息地分布。它就像是一个完整的生态系统,从物质的循环,到能量的流动。深入研究地质地貌和生态系统之间的密切关系,是理解自然界运行机制和保护地球家园的重要切入点。

地质地貌对生态系统的影响

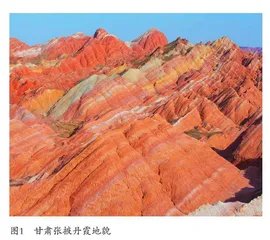

决定生态系统分布。地质地貌是自然界“塑形之手”,决定着生态系统的分布,丹霞地貌就是其中的典型代表。丹霞地貌形成了复杂多样的微地貌。如广东丹霞山地区,“赤壁”高峻,峡谷幽深,形成独特的微气候和土质条件。悬崖为许多稀有鸟类、岩羊等提供了栖息和繁殖的场所,它们借助峭壁来躲避天敌;谷底湿润而肥沃,生长着各种植物和灌木,为各种生物提供了生存所需的养分。不同于周围的平原和森林,这片由丹霞地貌雕琢出来的生态系统,依靠独特的地形地貌和独特的生物群落,显示出大自然精妙绝伦的生态格局。

影响水文系统。地质地貌对水文系统具有深远的影响。水文系统是由水体、土壤和植被组成的系统,而地质地貌决定了地表水的流动和储存方式。例如,丹霞地貌对地表径流和存储的轨迹产生了深远的影响。由于其特殊的岩石结构,在降雨过程中,一部分雨水快速渗入地下,补充地下水;一部分沿岩坡汇集,在地势较低的地方加速汇集,形成了如广东丹霞山“锦江画廊”般的灵动小溪,溪水在赤壁间蜿蜒穿行。而在丹霞地貌与平原的过渡地带,地形渐缓,水流渐缓,泥沙堆积,形成湿地和沼泽,滋养水生动植物。这种动态变化的水文特征,精确地勾勒出植被的分布轮廓,从喜湿型的菖蒲和芦苇在湿地中扎根,到耐旱的松柏,都能为动物“量体裁衣”,提供觅食、栖息和迁徙的多样生境,构成一条完整而有活力的生态链。

影响土壤形成与特性。地质地貌就像一个神奇的“土壤魔法师”,在不同的环境中发挥着不同的魔法作用,丹霞地貌就是最具魅力的一个例子。丹霞地貌区域的岩石,在长期的风化剥蚀下,砂岩颗粒逐渐崩解,并与植物残体及地表的微生物等混合在一起。在沟谷等较为平缓的地方,土壤经过堆积沉淀而逐渐形成,具有特殊的质地,既有砂质土的透气特性,又有一定的粘性,具有良好的保水保肥功能。再加上丹霞地貌中的岩石中含有丰富的铁、铝等矿物质,这些矿物质被风化后融入土壤中,形成了独特的养分,孕育出了丹霞梧桐这样的稀有植物。相较于外界肥沃的黑土、贫瘠的沙漠,丹霞地貌形成的土壤特征,为特定的植物群落提供了生存和繁衍的场所,是生态系统稳定存在的根本,也是自然生态多样性的奇迹。

调节气候。丹霞地貌就像是一个精确的“气候调节器”,悄无声息地调节着周围的气候。山脚温暖湿润,草木繁茂,为众多昆虫和小动物提供了合适的栖息之所。海拔越高,温度越低,湿度越大,半山腰上云雾缭绕,耐寒植物随处可见,吸引着一些喜欢凉爽环境的鸟类在这里栖息。与周围低地相接处,丹霞地貌通过改变气流流向,阻碍和引导风向,使局部速度减缓或风向发生变化,间接影响到水汽凝结和热量交换,使周围低地的温度变化更加平缓。与平坦、气候单一的平原地区相比,丹霞地貌因其高低起伏的地势,构成了复杂多变而又和谐有序的气候网,这是整个生态系统蓬勃发展的温暖气候摇篮。

地质地貌的保护策略

加强科学研究与监测。加强对地质地貌环境的科学研究和监测,是保护天然宝藏的重要环节。首先,对地质地形有了更深的理解,这是所有保育工作的基础。就拿丹霞地貌来说,它特有的红砂岩,奇峰怪石,复杂的地层构造,包含了地球千百万年来的演化之谜。研究人员需要深入丹霞地貌发育区,通过野外地质调查、地层年代测定等手段,分析丹霞地貌在长期风化、流水剥蚀等自然因素作用下的地貌演变规律,揭示其成因。在此基础上,深入研究该地区的脆弱性,为下一步保护方案的制定提供科学依据。其次,运用现代科技手段对地质地貌进行实时监测与预警,为保护地质地貌提供强有力的保证。遥感技术就像“天眼”一样,从高空俯瞰丹霞地貌,可以大范围、周期地获取丹霞地貌图像,清晰洞察人为破坏迹象,及时发现违章建设、过度开采等对丹霞地貌造成的破坏。地理信息系统(Geographic Information System,GIS)作为“智能管家”,通过融合遥感数据和实地调研信息,建立丹霞地貌数字模型,实现对滑坡、泥石流等地质灾害多发地区的精确定位。一旦发现异常,系统就会立即发出警报,通知有关部门进行紧急保护,提前撤离游客,并对山体进行加固,有效应对可能出现的地质灾害,确保丹霞地貌这一宝贵的自然遗产长久留存于世,为地球生态、人类文明增添光彩。

提高公众环保意识。提高公众的环境保护意识,是地质地貌保护战略框架下不可或缺的一环。首先,加强环境教育是唤醒民众环保意识的关键。丹霞地貌既是大自然鬼斧神工的杰作,也是生态系统的重要组成部分。有关部门和社会团体应该联合起来,走进学校,开展专题讲座,向学生们展示丹霞地貌中那些令人称奇的红砂岩,奇特的造型,以及历经亿万年地质变化而形成的悠久历史;使学生从小就在内心深处埋下保护自然的种子;走进社区,举办科普展,通过直观的图片和生动的模型,剖析丹霞地貌在调节当地气候、水源涵养和生物多样性方面的重要性,让居民认识到丹霞地貌与人们的生活密切相关。其次,多渠道宣传与引导,是激发群众自觉行动的强大动力。利用各种媒体平台,在电视上播出精美的纪录片,展示丹霞地貌在不同季节、不同光线下的美丽风采,在吸引观众目光的同时,穿插专家解说,阐述人为因素对丹霞地貌的破坏,如开山、修路、乱涂乱画等,对丹霞地貌所带来的不可弥补的创伤,以及由此引发的土壤侵蚀、生态失衡等严重后果。在社交媒体上发起热门话题讨论,鼓励网民们讲述在丹霞风景名胜区游览时的感受,传播保护理念。在景区内,设置醒目的标识,用温暖而有力的语言,提醒游客要爱护每一棵树,每一块石头,每一座山峰。通过全方位的宣传和教育,使公众认识到保护丹霞地貌的必要性,从而激励人们身体力行,从自己做起,不乱扔垃圾,不违规攀爬,积极参加志愿保护行动,在社会上营造良好的社会氛围,共同保护好地球赋予人类的宝贵财富。

加强自然保护区管理。加强自然保护区的管理工作,是地质地貌保护战略中的重要组成部分。首先,自然保护区是保护地质地貌与生态环境的坚固堡垒,具有特殊的意义。就拿丹霞地貌来说,许多存在丹霞地貌的地区都被划定为自然保护区,这里特有的红岩峰和幽深的峡谷是大自然在漫长时间里雕琢出来的奇观,具有不可估量的地质学和生态学价值。政府应该承担起更大的责任,加强对自然保护区的管理与监督,在制度上筑起一道防线。严格控制建设项目审批,严禁以旅游为幌子,对丹霞地貌过度开发,如不合理建设缆车索道,破坏山体原有风貌;加强日常巡查和监管,运用无人机、监控设备等多种科技手段,对非法开采和滥伐森林进行全方位监控,保护好这片宝贵的土地。其次,加强对自然保护区生物多样性的保护和研究,对维护生态系统的稳定和可持续发展具有重要意义。丹霞地貌孕育了丰富多样的生物群落,有稀有植物,也有地方特有动物,与特殊的地质环境相互依存,共同演化。一方面,加大科研投入,组建专业队伍,深入了解丹霞地貌特殊生境中物种的生存特征和繁殖规律,为物种保护提供精确依据。另一方面,采取切实有效的保护措施,建立生态走廊,保证野生动物迁徙和取食通道的畅通,实施濒危物种保护行动,对珍稀动植物进行人工繁殖,适时野放。要保护好以丹霞地貌为核心的生态系统,实现人与自然和谐共存,守护地球家园的这一抹亮丽的“丹霞红”。

实施可持续发展战略。在地质地貌保护战略体系中,实施可持续发展战略是贯穿全局的关键性脉络。首先,在经济发展和保护地质地貌之间找到平衡点是非常重要的。以丹霞地貌为例,地方政府在制定发展蓝图的时候,一定要把环境保护放在核心位置,坚持可持续发展战略。一方面,产业结构优化已成当务之急,摒弃会对丹霞地貌地质景观造成不可逆破坏的落后产业。如粗放式采矿,不仅会导致山体崩塌,破坏丹霞地貌特有的岩层结构,还会产生扬尘污染,破坏周边环境。转而大力扶持生态旅游、文化创意等绿色产业,使游客既能欣赏到丹霞地貌的壮美,又不会对地貌造成损害。另一方面,提高资源利用率。推广丹霞风景名胜区的节水节能措施,利用智能灌溉系统对周边植被进行精确养护,利用高效的照明设备降低能耗,减轻资源浪费造成的环境压力,从源头上减少对丹霞地貌的破坏和污染。其次,大力推广绿色能源与环境保护技术,成为推动可持续发展的强劲动力。在丹霞地貌区及其周边地区,因地制宜发展太阳能、风能等绿色能源项目,在不占用珍贵地质地貌的情况下,合理布局光伏电站、风电机组,为当地经济社会发展提供清洁能源,降低传统能源开发利用对地质地貌的潜在破坏。同时,要大力推广环保技术,如在景区建设污水处理厂,采用先进的生物处理技术,保证生活污水能够达标排放,避免污水渗入地下,造成丹霞地貌地质构造的污染;利用生态修复技术,对早期不合理开发丹霞地貌所造成的破坏进行局部修复,使之重现昔日风采。这样才能使环境保护和经济发展齐头并进,使丹霞地貌继续闪耀于人类发展的历史长河中,为子孙后代留下一份震撼人心的自然遗产。

总之,地质地貌对生态系统产生了深远的影响,使其在自然界中具有特殊的地位。地质地貌对生态系统的分布、水文、土壤性质、气候等多个方面都有重要的影响,是生物多样性的重要基础。同时,地质地貌的保护也面临着许多挑战。加强科研监测,可为地质地貌保护提供科学依据与技术支撑;提高公众的环境保护意识,可以凝聚全社会的力量,形成良好的地质地貌保护氛围;加强对自然保护区的管理,可以有效地保持地质地貌及生态系统的稳定;实施可持续发展战略,可以达到经济开发和地质地貌保护双赢的目的。通过上述措施的实施,可以有效地保护地质地貌这一宝贵的自然遗产,并为维护地球生态系统的稳定作出贡献。

(作者单位:湘南幼儿师范高等专科学校)