斩生活记

作者: 殳俏

“你外婆是个人物。”

最初听到这句话是从爸爸嘴里。我问爸爸:“外婆怎么就是个人物了?”他说:“她不信鬼神,信自己。”

我对能深刻记起的有外婆在的画面,基本都是带着一丝恐惧的。比如,去外婆家度假,清晨她就会把我拎起来,待我睡眼惺忪地来到厨房时,她已经外出一趟,买了一堆早餐,也不管我爱不爱吃,总之都要让我趁热全部吃掉。然后外婆会说:“走,陪我去买点东西!”当然,我也会弱弱地抵抗:“我不想去。”但外婆会回答:“我不能把你一个人留在家里。”

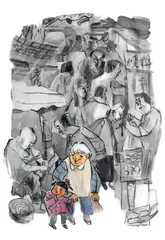

外婆不会把我一个人留在家里,但在菜场里买着买着,她就会把我一个人留在黄鳝摊上。“站好,不要动,我去去就来。”于是留下我惊惧地看着摊位上穿着破洞背心的胖子划鳝丝。

这景象让小孩子甚是难受。像是过了一个世纪左右,外婆终于回来了,手里抓着塑料袋,袋子里有一只彻头彻尾缩起来的鳖。“你干什么去了,去那么久?”我委屈地问外婆。然而,她回答:“卖甲鱼的地方在杀生,小孩子看了不好。”我心里勃然大怒,那划鳝丝和杀王八有什么区别吗?但我一定是敢怒不敢言的,只能灰溜溜地随外婆回家。

回到家,外婆蛮横地命令我:“洗手!换拖鞋!等我一歇!”于是我照例瑟瑟发抖不敢动,因为知道接下来外婆就要去杀那只鳖。纵使她说了小孩子看杀生不好,那也是在她自己的逻辑体系里随口一说罢了。而且,比起“杀”字,外婆更喜欢用“斩”字。她不说“我去杀条鱼”,只说“我去斩条鱼”;也不说“我切盆肉”,只说“我斩盆肉”。

接下来要斩那只鳖。外婆穿着塑料拖鞋,一只脚踩在全身缩到壳里的鳖身上。可怜的鳖。她举起纤弱的胳膊,把刀置于头顶,小小的身子绷紧了肌肉,露出静默的杀气。竟然有一丝好笑。我在纱门外面吭哧一声刚想笑,便遭到外婆的白眼,于是我大气都不敢喘。屋内空气仿佛凝固,那只倒霉的鳖以为天下太平了,果真愚钝地、慢慢地、极其惜命地,把它的蠢脑袋伸了出来。

“嘣!”外婆手起刀落,斩掉了鳖头。

不仅斩鳖,外婆几乎能斩一切。太仓乡下拿来的大白鹅,她一斩就是五只,且嫌麻烦的时候,可以一手抓起两只鹅的颈,任巨大的鹅如何不服、扭动、挣扎,她都能极冷静地一刀斩断它们的咽喉。

作为绍兴人,外婆斩得最好的还是鸡。能斩鳖斩鹅,小小的土鸡哪里是外婆的对手,哼都不哼一声便已经死在外婆的“魔爪”之下。

外婆是一个数十年如一日不思考的人,在童年的我的眼里,她好像生来就携带大刀,不假思索地对着她面前的鸡鸭鱼肉、萝卜、竹笋一顿大砍大杀。她对人也是一视同仁地凶悍,从她的丈夫到她的子女,乃至孙辈的我们,她所做的就是骂一顿,然后给吃的,再骂一顿,然后继续供应吃的。她人生的大多数时间在厨房中,背向家人,忙忙碌碌地“大杀四方”。

外婆去世的时候,我不在上海。过后的某天,我和妈妈一起整理旧相册,忽然就看到了外婆年轻时的照片,这是我记忆中模糊的部分,仿佛从我认识她的那天起,她就是个手拿菜刀的凶悍的老太太。但照片中的外婆,俨然像个混血儿,面孔立体,一头俏皮的鬈发,穿各种蕾丝或大荷叶边衣服,都是公主的模样。那一瞬间我明白了,她为何坚持要在自己去世之后,不穿寿衣而穿洋装。当持大刀斩向生活之时,洋装就会成为外婆心中的负累。

外婆确实是个人物,她不信鬼神也不信他人。只要能一路过关斩“怪”,她就可以不思考目的,不琢磨误解,不去咀嚼自己生活中那些难以下咽的部分。

还记得儿时某个酷暑难耐的午后,忘了我是因为什么和外婆置气,她还在菜场,我一个人气呼呼地跑回没有人的外婆家,左找右找没找到水或者饮料,冰箱里只有外公的罐装啤酒。我愤而打开一罐,咕咚咕咚一口气喝完,不久却感到一阵眩晕,直接倒在沙发上睡得不省人事。醒来的时候竟然已经是第二天中午了,我一骨碌坐起来,回想了几秒钟,意识到自己犯了天大的错误,可能要被外婆揍死了。这时候外婆端了碗绿豆汤过来,她黑着脸上上下下打量我,我以为她要怎么骂我,但她竟然带着哭腔说:“你吓死我了。”

(林冬冬摘自《上海文学》2024年第12期,宋晓军图)