生活圆桌(126)

作者:三联生活周刊(文 / 贾妮 好人菠萝 张修智 陈洁)

幼儿的时尚

文 贾妮 漫画 谢峰

不知是怎么回事儿,印象中一切都很正常。三岁的女儿突然冲我说“泼妇”,还嘻嘻地看着我。我有些发愣,脑筋飞快地转起来,回想刚才是不是大声嚷嚷了。老公这时板起面孔喝道:“小孩子胡说些什么,一点规矩都没有,欠管教。”女儿立刻住口,眼神惶恐,要哭的样子。我一下子回想起自己小时候的玩乐,明白了。

我小时候上父母单位的幼儿园,有一阵学到一词“臭不要脸”。所有小朋友那段时间都在频繁使用。确切含义不晓得,只隐约觉得这词儿不太好,带着挑衅的意味,却又充满悬念。通常的情景是这样的:一个小朋友抢了另一小朋友的玩具。被抢者就可说“臭不要脸”,然后等着抢者对应“你才臭不要脸”,然后跟着就说:“你最臭不要脸”,于是衍生出不同说法,说得越多当然就很威风。一次在家,我也兴致勃勃地对妈妈使用了“臭不要脸”,然后满心欢喜地等着妈妈的对答。当然,后果可想而知,被父母狠狠批评了一顿,没听成“小喇叭广播”,没玩成玩具,就洗洗睡了,心中十分生气又莫名委屈。搞不懂在幼儿园很流行的游戏,在家怎么就不能玩了。

如今看着女儿惊慌的眼神,又扫了一眼老公严肃的样子,笑了。凑到女儿耳边,小声地:“你才泼妇呢。”女儿小脸一下子亮起来,暗号对上了。于是,高高兴兴地同我说起悄悄话来。老公还在皱着眉头,一时间还没琢磨明白,不知这娘儿俩怎么又成了同志,建立了组织。

遇见200%的村上春树

文 好人菠萝

大学的时候,小高很矮。所以,别的男孩去跳舞、约会的时候,小高就去租书看。他们天天跳舞,小高就天天看书,从金庸到全庸,从古龙到古尤,良莠不分,一古脑地被他搬回宿舍,看了,然后眉飞色舞地向我们讲述。我就是他忠实的听众,而村上春树就这样从宿舍楼后面狭窄憋屈的小书摊走了出来,和我们相遇。

“这本书你一定要看——告别处女世界”,小高从上铺跳下来,兴奋地晃悠着一本书。

那时候是秋天,那时候我喜欢看所有关于处女的书,包括这本:《挪威的森林》。它有着艳俗的封面,有着勾引人的副标题:“告别处女世界”,有着被无数处男蹂躏后肮脏卷曲的书页,而且,最关键的是它有着一个日本作家的名字:村上春树——那时的大学校园里,不知名的日本作家,被我们统一划到西村“兽”行风格——小日本,从来没有让喜欢意淫的男大学生们失望。

我现在能肯定第一次看《挪威的森林》确实是在秋天。因为看书的时候,我很感动。我一般在秋天才感动——春天的时候,我还没有发育;夏天的时候,我正在啤酒中茁壮成长;冬天的时候,我又会蜷缩在温暖的被窝里面策划着什么时候能回到南方老家。所以,我只有在秋天感动,被一本好书感动。

现在无庸讳言,我第一次看《挪威的森林》,是在从整本书里追寻一个字:绿。对,我喜欢“绿”,我喜欢像“绿”一样的女孩:她们都有着齐耳的短发,穿着简单的T恤,在每一个城市街角带着爱情出现,然后,让每一个男人在路边电话亭里从内心呼唤。我呢,站在宿舍的阳台,当风吹过的时候,心中对“绿”的想象慢慢荡漾,直到变成对爱的渴望——我还年轻,我要我的爱。

后来就是毕业了。小高去了深圳,不知所终。我们每一个城市都像一口陷阱,很多人就是这样,去了,然后不知所终——我已经习惯这样了,身边的朋友慢慢减少,而自己越来越碌碌无为。在这样的生活下,当我再次看见装帧一新的《挪威的森林》时,我毫不犹豫就买了下来,如同自己的老朋友,换了一副行头,村上春树再次闯进我的生活。

像“绿”那样的青春离我远去了——在寂静的夜里,就着床头灯光,我不得不承认。没有了“绿”的热情,这次,我追寻着“直子”的忧伤。我喜欢像“直子”一样的女人:她们都有着披肩的长发,瘦削高挑的背影,在每一个夜晚带着凝望出现,然后,让每一个男人在辗转反侧中无力地徒劳地似乎想抓住什么。但,什么都抓不住。时间流走了,爱情流走了,生活却还在继续。我呢,咀嚼着村上春树带来的这种忧伤,城市的忧伤。

现在,在我写下这些文字的时候,我书桌的背后,矗立着三个形状大小不一的书架。它们是我在各个不同时期买的,都是那种简易安装的晃晃悠悠的裸露的铁架子,上面堆满了书。我知道,村上春树的《世界尽头或冷酷仙境》就在其中,但我连一页都没有翻。我摇晃着我的椅子,每一次向后晃动,椅背都可以触到那些书;这时,我就想把《世界尽头或冷酷仙境》抽出来。但终于没有。椅子又晃了回去。在椅子晃悠之间,我想:村上春树第一次告诉我这城市有爱;第二次告诉我这爱中有忧伤。但是,终究他没有说:

这个城市,还有厌倦。(本栏编辑:苗炜)

陪醉记

文 张修智

朋友周游英伦一月,回到北京,下飞机两个小时后打电话过来,说晚上要喝酒。

朋友还喊来了朋友的朋友——社科院美国所的潘君。三人落座之后,点上两瓶小二锅头,朋友开始高谈在英伦的见闻和感受。不消说,即使朋友没有采取浪漫主义的叙述策略,那些见闻也足令我这个至今还未出过洋的土包子眼红添馋了。什么在牛津住了4个晚上啦,雨夜踏访被用做厨房的王尔德故居啦,什么英国人现在已不知道兰姆是谁,对朋友从中国远道来搜求兰姆的书十分吃惊啦,还有逛博物馆、看电影、买书的经历,采访出版家、作家的故事,等等等等,活色生香,令人解颐。朋友夹叙夹议,我们垂涎六尺。

朋友还不动声色地提到,在爱丁堡的酒吧,在与一位英国女郎进行了一番深具东西方文化交流意义的谈话后,女郎向朋友发出了加深交流的邀请:“今晚你可以住到我哪儿吗?”这一细节,使我学好英语的雄心再度死灰复燃。

如是我闻,桩桩件件都是佐酒的上等材料。但见朋友大口大口地将二锅头的辛辣灌进肚里,一派“白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡”的豪情。我这厢,感冒虽然还未好利索,仍在吃药,但朋友的高谊使我耻于采取低调,所以勉力跟进,不肯示弱。约一个小时的功夫,饭桌上已横陈了7个小二锅头的空瓶子。考虑到潘君滴酒不沾,朋友和我在单位时间内对中国白酒事业的贡献还是可圈可点的。

然而这还算不上华彩乐章。当我准备见好就收时,不料峰回路转,朋友忽然声泪俱下“何其薄情,我回国第一天,她居然去与表姐见面,不与我在一起。”言毕,振臂一呼:“小姐,再来一瓶酒,要大的!”

现在我还能记得,当时服务员小姐像拿着一枚炸弹一样,神情恐怖地将大瓶二锅头端上来。

这瓶酒让我们快速地进入了“不言不语”的境界。不知何时我已入黑甜之乡。当我睁开眼时,发现自己已经不是坐在饭桌边,而是躺在朋友宿舍的地板上。从宣武门到和平里,不算远的路,是上帝还是魔鬼将我们弄回来的,我一点也不知道。

一出生就累

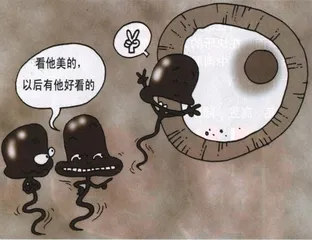

文 陈洁 漫画 谢峰

孩子刚刚满月,我就每天抱他到院子里走走,晒晒太阳,呼吸新鲜空气。说来也巧,我们大院里一共有五个孩子,三女两男,年龄前后相差竟不到两个月。他们的爸爸妈妈、奶奶外婆也定时抱他们下来,慢慢的,我们都熟识了。

这一天,我和妈妈一起带宝宝下楼散步,陆陆续续的,别的孩子也被抱到树荫下。青青、贝贝、之之、豆豆、小宝,一个“大院婴儿会”就召开了。大人们凑在一起,离不开“表扬和自我表扬”以及交换喂养心得,谁家孩子长得快、发育好,谁高谁胖谁病了谁缺钙,大小便有没有规律,会不会有意识地笑和伸手抓物,会不会自己翻身,对声音色彩是否敏感,等等等等。我后来才意识到,他们交流的同时也在暗暗地较劲。

让我醒悟到这一点的是贝贝的爸爸,他是一所重点中学的英语老师,据说工作出色,是教学骨干。那天孩子聚得齐,我以自己好玩的天性为自家孩子高兴,说:“这就好了,这拨孩子差不多大,以后就不缺玩伴了,可以一起游戏、爬树、打架!”我很怕都市的孩子因为寂寞而自闭。贝贝他爸飞快地瞥了我一眼,接口说:“是啊,都差不多大,长大后要一起学习,看谁成绩好,考上好大学。是不是贝贝?哦,我们贝贝以后要读中国一流的大学,要成为××的骄傲。”

听老师这样说,我的脸一红,好像又回到了贪玩淘气挨批评的中学时代。贝贝他爸继续与我妈妈聊天,说贝贝发育很好,听到英语歌曲会扭头找等等,(天,他居然从胎教时起就给孩子听英语,我怎么就想不到?)最后他说,贝贝刚满4个月,就能站起来了,妈妈如他所愿的表示了极大的惊异和艳羡,并惊动了其他几个家长,大家聚拢来了。按老话说的,“三翻、六坐、八爬”,站立和行走该是一岁左右的事。于是贝贝他爸嘴含微笑,得意地蹲下来,演示给大家看。

他把孩子摆正,飞快地松手,又飞快地扶住,调整角度,再松手,再扶,还忙里偷闲的用食指顶一下眼镜。我在一边看着,几乎笑起来。即使一根尖头木棍,只要竖的得当,也能直立几秒钟的。我小时候就经常比赛玩“伞立指尖”的游戏。我看着他努力又认真地竖孩子,一面窃笑,一面又为歪歪斜斜扭扭摇摇欲坠的孩子感到心疼,她才4个半月就得直立,以后她还有多少高空铁丝要走?我也为自家孩子可惜他已经少了一个童年的伙伴了。相信在他挥着树枝“冲锋陷阵”喊打喊杀的时候,一个同龄的女孩正安静地在窗前背英语单词或练钢琴。

现在的孩子,还是一个受精卵时就开始累了。