报道:城市“上空”的炸弹

作者:三联生活周刊(文 / 刘立金 王珲 金焱 韩晋)

武汉爆炸现场(石一 摄)

11月26日·武汉现场

咖啡馆里有炸弹

炸弹位于武汉标志性建筑——江汉饭店仅五六米。

这幢有百年历史的法国洋楼对面,是上岛咖啡厅。咖啡厅女领班刚刚发现炸弹时,其实并不紧张。那枚炸弹,装在塑料袋里,约四盒粉笔般大,上面绑着一个呼机,数节电池,电池下面还有一小块不知名的东西。当保安和服务生拆下一小部分后,发现了四筒炸药!

在这里守点的人力三轮车师傅严鹏辉说:当时一高个服务生提着塑料袋走出咖啡厅,把东西放在了街对面的车位处。大家说这是炸弹!

“我以为他们在开玩笑!”严说。警察来了。一名警察走近用手拨开塑料袋一看,吓了一大跳,迅即跳开,闪到几米外的公用电话亭背后,还探出头来观察了一会,随即打开手机。接着,又有警车呼啸而来,现场周围被戒严。这时是晚上8时半左右。

咖啡厅外一“观战”的精神病人,边拍着巴掌边不断念叨着:“砰……砰……”引起围观群众的阵阵哄笑。紧张被消解着。

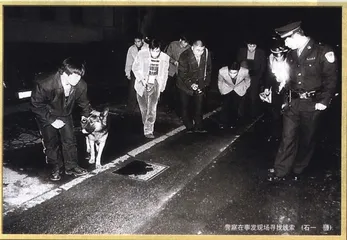

10时21分,德国牧羊犬进入现场,证实实炸弹的确存在。

20分钟后,全副武装的防爆队长毛建东再次走近炸弹,伸手瞬间,炸了!

现场一片混乱。紧接着,警察们叫道:“快找手指,快找手指……”毛建东右手掌被炸断了。

在武汉长江大桥“情人节爆炸案”以及帕斯特轿车爆炸案后,炸弹进入武汉的咖啡厅。三天过后,记者再到现场。现场附近仍有人群在指点议论。抬头看去,古朴典雅的江汉饭店一楼的外墙壁上,竟还粘着一小块暗红的“肉屑”,令人不忍卒睹。

11月10日·北京现场

假炸弹 吓死你

记者王珲

现在回想那个晚上发生的一切,吴阳(化名)还感到难以置信,“真就像美国大片里演的,一模一样!”

11月10日傍晚,北京五道口真维斯店门口,一个放置着一大束玫瑰的真维斯的大包装纸箱引起了人们注意。玫瑰花束旁,是一张警告纸条,声称谁动一动这个箱子就会引起巨大的爆炸。

北京海淀区公安局动用了200多警力,将那箱子团团围住。当装备完全的防爆专家一点点匍匐向纸箱的时候,众人的心都提到嗓子眼了。防爆专家掏出各种探测工具试图确定里面是否有当量巨大的炸药。在这个过程中,围观人群从5米退到了10米,又从10米退后了10米。

突然一个大汉跌跌撞撞冲向纸箱。两位手疾眼快的警察一把把他按倒在地,生怕他是要以身引爆的犯罪分子。“这个人只是个喝多了酒的罪汉,按倒他时就闻到了酒气,把两个警察气得够呛,骂了他几句就给放了。可是那个小伙子真是挺倒霉的,还没弄明白怎么回事呢就给按在地上了,脸上给擦了一个特别大的口子,肯定得毁容了。

吴阳说,那一刻,大家都吓坏了,弄清楚他只是个醉汉才都松了口气。

最具讽刺却又最让人放心下来的是,当防爆专家被请到现场勘测之后,最终发现那个纸箱子里只是一堆垃圾,什么也没有。

资讯 中国大陆炸弹爆炸案(2000年11月)

注:以上资讯来自各媒体报道

警察在事发现场寻找线索(石一 摄)

点燃了恐慌的空气

记者 金焱 实习记者 韩晋

满城恐慌。在经过了炸弹的威胁后,无论结果是炸了还是没炸,它都会点燃恐慌空气。让人难受的是,炸弹的威力开始在中国人生活中显现,人们不由想起老祖宗最初用的爆竹,那原本是吓鬼的,现在,炸弹越来越多地用于吓人了。

公安部特邀刑侦专家、爆炸犯罪分析专家高光斗接受采访时刚刚听说武汉炸弹事件,此前他在处理郑州铁路爆炸事件。他分析说,这次利用呼机引爆属于“遥控触发式”爆炸装置——作案人可能是先去买了一个只有自己知道号码的BP机,当炸弹成为焦点时——作案人认为引爆的时机来了,于是他利用寻呼公用网发出的信号来联接电路,呼机一响,触发雷管,炸弹爆炸。炸弹在该爆炸时爆炸了,很可能作案人当时就在现场。

高光斗非常担心的是:现代爆炸物品大多选择日用品,像武汉炸弹事件中的寻呼机。这使得爆炸装置具有更强的隐蔽性,造成更大的危害。这种对社会的攻击行为发展到极至就是汽车炸弹——用汽车做弹体的陆地导弹的广泛使用。

稍稍能让人松口气的是,与国外不同,中国的炸弹事件很少有政治诉求,极少涉及恐怖主义、黑社会,有目的有组织有纲领的团伙行为更为罕见。在我国,目前炸弹还停留在泄愤工具的层面。

不过,炸弹带来的爆炸是越来越多了。中国政法大学犯罪心理学研究中心主任罗大华教授在接受采访时说,这种炸弹犯罪升级很正常。981年至1994年的爆炸立案统计表中的数字也支持了他这一观点:13年间案件翻了一翻,几乎达到3000起。他预测以后增长的趋势还会继续——从犯罪心理学的角度来说,导致这些刑事犯罪严重化的社会心理诱因还要长期存在下去。

在目前整体烦躁不安的社会心理现象下,日益发达的物质文明,日益激烈的社会竞争将整个社会都浸泡在一种浮躁焦虑的情绪中。按照弗洛伊德“人人都有犯罪的可能”的观点,恐怕推导出的悲观论调是:只要有相应的条件,每个人都可能选择炸弹。现在要做的是,如何把超出了“适度”范围的炸弹事件,拉回到底线内。资讯 中国大陆炸弹爆炸案(2000年11月)