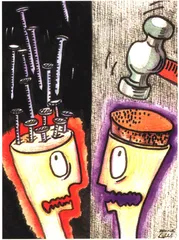

强迫症与精神病

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

有人一出家门就觉得炉子没关,非得回去看看心里才踏实,有人一发言手里就拿个东西捏来捏去,突然意识到也知道不好,可放下一会儿又拿起来捏,用专业的表述,这叫强迫症。精神病学从西方引过来的原文是“obsessive-compulsive disorder”,disorder就是失序、错乱,译成“症”字虽然概括得不全面,但基本意思表达出来了:强迫症是一种病,是病就不健康,就得治。

生物学对强迫症有纯技术的解释:人脑有一块专管紧张和无意识反应,脑电图显示,焦虑的时候,正常人这一组织没什么异常,强迫症患者这一块的神经元却会长时间激烈活动,转换成脑电图像就跟闪烁的霓虹灯差不多。

据美国精神分析学协会统计,美国有700多万强迫症患者,相当于每100个美国人至少就有两个轻度精神病,再加上抑郁、偏执、分裂、癫痫、痴呆和以克林顿为代表的性瘾症等真真假假诸多疑难杂症,精神病岂不深入了千家万户?如果有这病那病的占多数,是否意味着没病的才真正不健康?

如果说平时不觉得自己有精神病,也不关心别人有没有精神病,那当人家告诉你令郎呈现强迫症迹象,还告诉你强迫行为通常自青少年时代养成,周期性发生,本人对此很有察觉却无法中止,并因此苦恼忧虑直至影响正常生活,你可能也会越琢磨越不对头吧?

就像《纽约客》4月10日一期的文章,一个基因学家说,一次学术会议的午餐期间,许多同行提到自己的小孩跟自己小时候有一模一样的毛病,一个难题不解决就根本不能动手做其他事,每次试验都翻来覆去检查每样器具每个数字,两代人一个毛病,但自己成了科学家,孩子却成了强迫症,被老师建议去看精神分析师。

于是基因学家的强迫症又犯了,他咨询了十几个同行,通读医学书籍,搜索关于科学有行为特征的调查,最后决定找专家。第一个是很有名的儿童心理学家,他说自己一直反对所谓精神状史的诊断,尤其当事关青少年,“教育系统只给人一种尺寸,不合尺寸就会被贴上标签,有时候连父母都会被说服,同意给好动或者不好说话的孩子吃药”。他反对药物治疗精神病,认为“战胜痛苦是人生成长的必须,用药物能暂时打发,却使人缺乏面对生活的能力”,主张通过行为疗法,追查出强迫行为的起因,通过自我缓解、转移注意力等方法根治。

自1908年被弗洛伊德发明以来,精神分析疗法的成功似乎越来越自然,西方人自嘲说,疗法简直变成了他们的礼拜仪式,对医生坦白隐私,要比在任何一座教堂都感到舒畅得多。

科学家走访的第二个人是哈佛的精神病药理学家,他不认为学校老师的做法有错,确信强迫症是脑功能受到困扰,可用生理方式解决,“叫高胆固醇的人多运动,减少脂肪摄入很难,给他吃减肥药却很容易,也有效果。就像从纽约到洛杉矶,可以坐飞机也可以走路,行为疗法就是走路”。

持这种看法的也不在少数,去年年底美国《行列》杂志就将心理药理学、抗抑郁药物和抗焦虑药物奉为最佳医学成就,说它们使精神病院门可罗雀,提高了千百万精神抑郁者、焦虑者或低能者对生活的承受力。

给科学家留下深刻印象的是一位神经心理学家,她以反问作答:“到底什么叫精神病?”她说对这门学问自己有着强迫症一般的怀疑,“没给自己做的测试,我从不给患者做。有次测试一个被称学习有障碍的小孩,他的结果竟跟自己的一样,我立刻陷入了迷惑——凭什么我坐在桌子的这一边?”

科学家的问题最后当然得到了解决,靠的是11年前出版《总在洗手的男孩》把“强迫症”从术语变成白话的那个人。科学家显然很受用她的解释,即他们的强迫症不是行为失控,而是追求完美的压力使然,对出成果很有帮助。

科学家一方面释怀,一方面又觉得如何缓解压力,不论自己的还是孩子的,这个问题并没有真正解决。面对压力有点错乱行为,自己能理解,但是孩子呢,是让他上精神治疗师的长沙发躺一个疗程,让他吃最新科技的药丸,还是对他的老师说,去他的精神健康,让我的小孩面对他的强迫症坦然成长吧?