字体缩小

字体增大

“人人都是艺术家”

作者:舒可文(文 / 舒可文)

一个题为“社会”的艺术联展在成都上河美术馆开展,题目所指的是近年来观察和介入中国现实的艺术作品越来越多的趋势,这种趋势与中国当代艺术的抽象思维习惯形成了一种反差。策划人说,当代艺术毕竟不是思维游戏,它必须落实到人的生存现状、生活经验中去。

这个展览上作品的图像资源主要是各种各样的生活话题或生活信息,科技、数字化、物质、自然灾害等等在这里都有时反映,只是以个人的反应为蓝本,以作品的外观效果达成对人的心理或趣味的刺激。

当代艺术的概念远非一个时间概念,“人人都是艺术家”,平民化或许才是它的核心,就是说艺术家不是教育者和施惠者,他们的作品只是作品,观众就无所谓懂与不懂,你的任何反应都是对作品的二次加工。按王广义的话说,即使你对这堆食物产生了想吃的念头也是一次成功的艺术经验——他在这里展出的作品利用了大米、面包等现成品。以“社会”为主题的这个展览,不仅展出构成社会话题的作品,也引导了一种社会关注。在我看到的4月6日到11日的几种成都报纸中,就有十几次对此次展览的相关报道。在古典美学理论里有一说:就算所有人都聋了,也不能减弱贝多芬的价值。这在当代艺术中就行不通了,如果没有观众的参与(哪怕是把展品给吃了,或像“sensation”在英国展览时观众往一个作品上扔鸡蛋),那就差不多是处于虚拟状态。

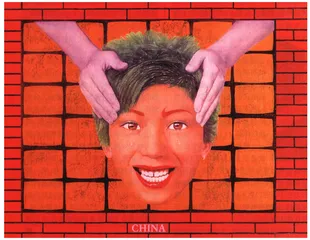

魏光庆的参展作品《休闲》