生为公司人

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

许多年轻白领下班以后爱去运动放松,跟朋友聚会,或者回家酣酣睡上一觉,如果他们所在的公司既有健身房又有酒吧间,还有休息的隔间并提供精神医生的免费治疗,那么下了班在公司再待上一会儿就有可能成为自觉自愿的美差。这样的“公司村”早就在美国出现,并向欧洲蔓延。

匹兹堡一家咨询公司设有睡眠室,旧金山一家公司的雇员可打电话叫公司服务台服务,预定晚餐或者购买礼物。据3月13日《卫报》载,39%的英国机构设立了工作压力咨询热线,伦敦有家米什肯法律公司,其员工下了班不走,在公司上免费的瑜珈班、气功班和诗歌班。

好体贴的老板!可是资本家每投一块本钱都是要回报的,《卫报》新闻评点说:“老板为什么替你做这些?因为你自己没时间做这些。为什么自己没时间做这些?因为你的时间全都给了老板。”

也许这腔调太阶级对立,其实很多公司人是热爱公司村的,如果公司利益与自己牢牢绑缚,那就更是爱多恨少。《美国新闻与世界报道》12月20日一期文章介绍了一个世界级工作狂克里斯·斯特拉霍恩:他如果回家,一般在深夜11点到凌晨3点之间。当他到家时,父母通常已经睡着,当他父母早上出门上班时,他往往还在睡觉。如果他的车停在车位上,父母就冲车打个招呼,如果车不在那儿,那就可以确定,在一个叫“明日工厂”的新兴网络公司担任程序员、年方24岁的斯特拉霍恩又在公司某个隔间的日本床垫上过夜了。他绝不会因此睡不着,桌子下面足够黑,靠近心爱的电脑让人觉得温暖,清早起来就能在公司餐厅与同道中人共度美好时光,更是绝妙的补偿。

拥有优先认股权和硅谷精神的青年电脑人才也许不能广泛代表当代的劳动大军。但是不可否认,促成工作时间延长趋势的多种因素中,公司把自己收拾打扮得像家一样温暖是重要的一条。

《卫报》列出了这样的个案,23岁的营销助理林恩·奇斯曼说:“到目前这家公司两年来,每晚入睡前我都盼着第二天早早赶去上班,先去公司游泳池游泳,然后同事一起在公司餐厅边吃早饭边聊天,兴冲冲开始一天的工作。我不讳言我的朋友圈子主要是同事,跟我合租一套公寓的也是同事,如果开party,来的多半也是公司的人。我工作到很晚,因为手头总有干不完的活,再说我也不想早早回公寓。同事朋友也都不走,我们在公司健身房健身,在公司酒吧聊天。我也不讳言我们聊的都是工作,有时还能聊出个解决问题的好办法。但我绝不认为这是超时工作,也没想过因此找老板要加班费。我喜欢这样,我的工作就是我的生活,离开时间一长,我就想念公司,只有那里面的人才理解我每天说什么,做什么,想什么。”

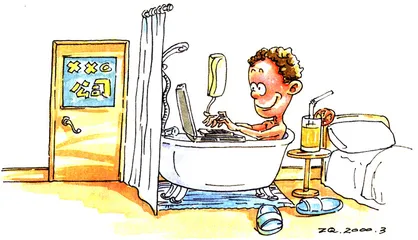

欧洲人一直以自己的优游人生嘲笑美国人的疲于奔命,为了促进就业,政府更是一直试图立法把人均每周工作时间越缩越短。但是有了很现代的沟通,工作无时无刻不在侵入生活,要领先的人无形之中已把生活全数奉献给了工作。

美国加州伯克利大学的阿列·霍克希尔德教授早对这一现象表示关注。霍克希尔德教授从情感需要的角度对此进行了分析,他认为随着社会分工越来越细,细到每行每业每个公司都有自己的切口,雇员们以前下午5点准时离开,想的是赶到家人和朋友身边,抱怨工作中的不如意,如今类似的抱怨对方很可能听不真切,反倒赶往公司抱怨伴侣和家务的烦恼更为实际。

也有研究表示,不管公司多么舒适,超时工作尤其是长时间在工作场所滞留,还是有损员工的健康和创造力。从长远看,这对老板当然非常不利,正是为了去除这种不利,公司才安排了家一样的生活,造成的结果就是,年轻的白领仿佛生为公司人,一面暗暗怀疑这根本不是真正的生活,一面又无可奈何(或者也心甘情愿)过着这样的生活。