更孤独的人群?

作者:娜斯(文 / 娜斯)

《孤独的人群》描摹的美国社会人际关系的疏远,就跟50年代汽车的普及有很大关系,导致了毫无规划的人口郊区化,传统以城市和小镇为中心的社区消失,在散漫无章的郊区里,人人以车带步,互动减少,是美国社会最令人头痛的社会问题。

当代文化词汇

纽约惠特尼美术馆为纪念20世纪而举办的《美国世纪》美展吸引的观众颇多。现在的美展都盛行借助多媒体工具,20世纪美国艺术本来就与大众文化分不开,所以这个展览很是热闹,我也是第一次在网上浏览了一下这个美展的网页,做的挺吸引人。在展览厅,比较引我注意的是主办人专设一个“文化背景”的角落,艺术品以十年分代,这个文化背景的角落则展览一些艺术品之外而又与之非常相关的东西,比如那个时代的代表性书籍,杂志,历史性图片,政治事件,等等。书籍杂志不是摆在桌上,柜中,而是像画那样挂在墙上。比如五六十年代,就会有波伏娃的《第二性》,金斯伯格的《嚎叫》,克鲁赛克的《在路上》,雷切尔卡森的《寂静的春天》,金赛的《性报告》等。现在看来,这些书的确触及时代神经,预示或反映着时代的发展趋向。

其中一本《孤独的人群》,是研究美国二战后社会发展形态的社会学著作,看过的人未必多,但是“孤独的人群”一语却已进入当代文化词汇,可见其分析的社会形态的确存在。这本书讲述了高速公路,电视和郊区化给美国社会带来的变迁,美国人性格的变化,家庭和社区的解体趋向以及大众媒体的兴旺发达。等等。

刚看完展览回家,就看到《纽约时报》(今年2月16日)上的一篇报道,题目赫然是:“在一项互联网调查中展示出的一个新的,更孤独的人群”(Portrait of a Newer,Lonelier Crowd Is Captured in an Internet Survey)。仔细一看,说的是由斯坦福研究院从事的一项社会调查显示,互联网使美国人跟家人和朋友相处的时间更少,在家工作的时候也越来越多,正在引起新一波的孤独社会。

互联网导致新型社会隔绝?

对互联网热情万丈者当然不这么看,于是一场争论自然兴起。

这项调查的主持人说围绕互联网的公共争论多集中在隐私的受侵,但很少有围绕心理、情感方面的研究。斯坦福的研究集中在互联网对社会心理的影响,呈现互联网用户的社会分布和对社会的潜在影响。这项调查的批评者则不同意调查者认为互联网导致一种新型社会隔绝的说法。他们认为,调查者忽视了人们在互联网上形成新型的关系,新的社区形式,有些是面对面的关系所无法达到的,互联网反而加强了人与人之间的关系。

我想,本文的中国读者也会有自己的想法,我个人则要借用那句流行语,在今天这个时代,互联网不是万能的,可是没有互联网则是万万不能的。吃饭穿衣睡觉,我还想不出什么“virtual”(虚拟)的办法来取代之,也绝对没有兴趣以“virtual”(虚拟)方式取代之,但是我也不能想象不能发电子信,不能打开电脑就查询资料的生活。

但是我对斯坦福调查者的用心却是心有戚戚焉的。他们是对大众风潮提出疑问,因为由资本驱动的美国社会,经济带动社会发展的动力十分巨大,如果缺乏这种公众讨论,那么社会发展的盲目性带来恶果的可能性也是很大的。《孤独的人群》描摹的美国社会人际关系的疏远,就跟50年代汽车的普及有很大关系,导致了毫无规划的人口郊区化,传统以城市和小镇为中心的社区消失,在散漫无章的郊区里,人人以车带步,互动减少,是美国社会最令人头痛的社会问题。

在中国,对互联网发展提出质疑或许还为时过早,因为中国的互联网使用状况还不能与美国相比,互联网经济也还远远没有形成真正的气候,在中国还应是大力提倡互联网发展的时候,它对中国社会信息与思想的开放——起码是在我看来——都有极好的帮助。但是我想美国人就社会问题能够展开公众讨论的精神却值得借鉴,这种讨论所反映的经验教训也值得我们研究。我个人对互联网倒没有“救世主”式的信仰,但也满心欢迎之,但是对也开始在中国形成时髦的“郊区化”概念却是嗤之以鼻,颇希望看到一些有益的讨论,却很少见。普及汽车和郊区化是西方尤其是美国50年代后形成的社会格局,半个世纪以来是非优劣已有很多定论性的东西。且不说西方人自己的结论,就说中国的人口比美国多若干倍,可耕地面积却要少几倍,也大规模地汽车化和郊区化,有可能吗?

没有车比有车更愉快

也许你会说,嘿,你在美国开着车住在郊区,凭什么不让我们也享受此种生活?抱歉,第一我选择在纽约生活就是因为不喜欢住在郊区,所以至今对自己是否能甘心情愿在郊区成家立业“融入美国主流社会”有极大疑问;第二我的确曾经有一辆车,那是因为我找到一个工作要去郊区的一家公司上班,不开车就吃不了饭,所以无奈,后来搬到纽约市后此车给我带来极多麻烦,终于甩掉之后如释重负。在纽约这样的地方,坐地铁或出租都很方便,如果需要郊游租车也很方便,所以对我来说,实在是没车比有车愉快些。当然,这在美国其他的大城市就未必行得通,比如洛杉矶,就是一个典型的后现代城市,基本上是一片郊区的结合体,所以没有车是根本无法过活的,却也是我不愿选择居住的地方。

我并不是夸奖中国城市乱糟糟的景象,而是说在解决问题的时候应该多方借鉴。美国人对于郊区化发展有很多反思,近年来城市规划师和建筑师中有“新城市主义”(New Urbanism)一派,创造人们可以步行购物,上班等的小镇式环境,就是对郊区化的一个反动。

中产阶级生活危机?

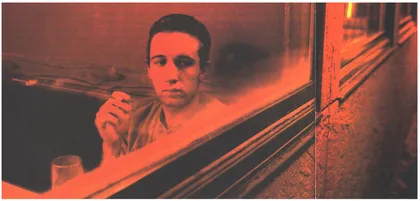

世纪之交的美国经济空前繁荣,我身临其境,的确感叹美国经济制度自有它优越的所在。然而,随便看几部岁末电影,却不得不诧异怎么大盛之年净是这等刻划美国中产阶级生活危机的电影:刚在柏林电影节得奖的年轻导演安德森的《心灵深处》(Magnolia),正是以洛杉矶为背景的描写人际疏离与救赎题材,而奥斯卡呼声最高的《美国玫瑰》(American Beauty)则是直接写郊区中产阶级家庭生活的破碎故事——一个中年男人的危机,他的一家人的毫无沟通的生活,贩毒的邻家男孩,同性恋而又压抑自己的父亲……最后导致了悲剧性的结局。有点耸人听闻的《拳击俱乐部》,则是对一个应有尽有的白领雅皮生活腻味了,从血淋淋的男人原始打架中找到了乐趣,组织了一个打架俱乐部,结果一呼百应,成了“教主”,最后自己都无法脱身了。

如果这还是艺术家的夸张,《纽约时报》文章登出后的读者来信则是一般读者的发言。只见有人说,美国人迁移性大,高中毕业后,到别地去上大学,再换几个工作,到退休时基本上就不剩什么朋友了,信仰互联网的人则说,互联网的兴起倒是对这种疏离有医治作用,因为人们更容易保持联系了,等等。

当然,医治孤独的不会是互联网本身,而是孤独的人群自己。