第49轮“减负”运动

作者:三联生活周刊(文 / 郦毅)

“学校减压家长就要加压”

“其实,减负并不是一个新鲜词,”在北京一家报社做编辑、身为一位初二学生母亲的林静女士说,“从1955年以来,这已经是教育部门发布的第49个为中小学生减负的金牌令了。”

根据减负令,林静的女儿所在的中学取消了寒假里为期10天补习班,然而,“孩子的假期并不清闲,”林静为女儿找来初二下半学期的和初三的英语、数学课本,并从北师大请来家教,她承认,“我不想让孩子这么累,但是别的孩子都在学,学校减压家长就要加压,这是考上好大学必须要付出的代价。”

在采访中,北京市教育局的官员告诉记者,刚放寒假的那段日子里,北京市各区县的教育局每天都收到家长对学校的减负的“投诉”。北京汇才学校校长侯昱向记者介绍说,他们根据“减负令”取消了寒假里的补习班,没想到在两天里他就接到了40余位家长的电话:“我们看中的就是学校92%的高考升学率,不补课考不上大学怎么办?”面对家长的质疑,侯校长只能苦笑。这所民办中学每学期向学生收取4300元的学费,所有外聘老师都具有高级职称,拥有丰富的高考经验。“学生家长是我们的衣食父母,用各种办法让他们的孩子考上大学几乎是我们学校的全部责任。”侯校长说。

投诉没有结果的家长随即把目光转向了课外辅导。刚一放寒假,北师大和首都师大的家教中心的热线几乎被打爆了,后来的家长只能失望而归。为了落实减负令,教育部赶在中小学开学前编发的中小学用书目录规定,未列入此目录的教学用书目不得选用,本以为会因此影响销量的书商发现教学辅导书反而卖得更好。2月21日,中小学开学的第一天,北京花市书店的教育辅导书专柜前挤满了学生和家长:“学校不发练习册了,只好自己来买。”在此前的周末这个书店举办的中高考咨询活动中,前来寻求应考秘方的家长挤满了售书大厅,《中考宝典》、《高考宝典》-天就卖出了几百套。

“第49个减负令的命运究竟如何没人能够下定论,但是现实至少说明,光凭行政命令难以从根本上解决问题。”林静的观点代表了多数人的共识。

“高考不扩招,减负只是一句空话”

在2月中旬召开的北京两会上,中小学教育问题也成为讨论的一大热点。政协委员、北京一中校长王晋堂的观点颇具代表性:“高考不扩招,减负只能是一句空话。”

据中国教育科学院的有关专家介绍,当高考升学率比例达到1∶1.2的比例,全国的平均升学率预计只有9%。而同样的试题,在北京能够上重点大学的分数到了福建连大专都考不上——1999年北京的重点和福建的专科分数线分别是460分和532分,同样的重点分数线更是相差157分之多。

在采访中,记者不断听到这样的说法,教育部门文件发了千千万,20多年来称得上量级的只有两件:恢复高考和扩招。而来自国家教育部最新的消息是,虽然近年高校扩招每年增幅达20%以上,但即使到2010年,中国的高等教育入学率也只能从现在的9%提高到15%左右。原因很简单:国家没有钱建更多的大学,扩大更多的规模。

“普通学校的毕业生找工作都难”

国家资源不够,鼓励民间资本发展高等教育自然成了一条当然之选。北京海淀走读大学常务副校长陈宝瑜同时兼任着全国民办高等教育委员会秘书长,他向记者介绍说,北京目前民办大学在校生人数实际已达到了25万,超过了公立大学,“算上我们,就意味着北京的高考升学率基本上达到了1∶1的比例。”

但是陈宝瑜也承认,民办高校带来的1∶1升学比例同样没有真正缓解中学生所面对的压力。“现实是,不仅在北京,在整个国内,民办高校与公办高校相比都处于明显的弱势地位,除了政策上的不平衡之外,现有民办高校的师资、科研能力、学科建设、学生素质、名气等各个方面的制约在短期内都难以承担缓解高等教育瓶颈的重任。”

“尽管我们和西方大学一样采取宽进严出的方式,但在大多数人的眼里,我们还是不正规的学校,我们的文凭还是用钱买来的。”面对人们观念中对民办大学的过低评价,陈宝瑜无奈地对记者说:“目前国内的民办大学依然要以培养生产、建设、管理、服务行业的一线应用型人才为主,这也是15年前,海淀走读大学作为全国第一所国家教育部认可的民办大学获准成立的理由。因此,课程设置也是以职业划分而不是学科划分,理论课与实践课的比例达到1∶1。”虽然陈宝瑜对自己学生们的动手能力和良好的就业形势感到自豪,但他也承认,由于自己所在学校的办学目标一直是为基层、中小企业和非公有制企业培养人才,所以根本无法录取到高层次和高能力生源,虽然他们有本科学历教育,但在社会上的地位和声望甚至不如公办大专。陈宝瑜预测,在10到15年内,国内才会出现可与公立大学媲美的有声望的研究型民办大学,但他又给自己的预测加了很多前提条件:“当然,这个过程需要政策、教育体制、公民意识乃至人才流动、资本运作等诸方面的协同变化。”

“不仅要考上正规大学,而且要考上重点大学,不仅要考上重点大学,而且一定要考上清华或者北大。”一位在清华任教的高三学生家长说出了众多家长的共识,他深知像清华这样的名牌大学对孩子意味着什么:“现在的就业形势是,一个清华毕业生有至少8个职位任他选择,而普通学校的毕业生找一个工作都很困难。”

“当座位可以满足的时候,争抢好座位的竞争同样激烈。”王晋堂说。在目睹了像清华这样的名牌大学校园创造了一个接一个的百万富翁之后,好位置和未来的康庄大道被前所未有地紧密连接在了一起。

背景

弑母事件和减负令

2月中旬,被媒体披露的一起浙江中学生杀母事件在全国引起巨大反响。1月17日中午,浙江金华四中高中二年级学生徐力放学回家想看电视,遭到母亲吴凤仙以“耽误学习”为由的阻止,争执中,徐力拿起一柄木榔头向母亲后脑敲击了五六下,然后将尸体移至一个大衣箱中,照常参加了学校的期末考试后离家出走。10天后,在外地工作的父亲回家时才发现妻子的尸体。

“每天6点20分起床,6点50分到学校,晚上8点10分放学,回家还要复习到10点半左右。”徐力说,他的每一天都是这样度过的,在人们看到这起“好学生”杀母事件之前,没有人知道这位17岁的少年每天肩负着怎样的压力往返于家与学校之间。

这场悲剧没有被当作普通的刑事案件被报道,而是连同今年春节前发生的另外两起中学生犯罪案,一起成为国家颁布新一轮减轻中小学生过重课业负担命令的导火索。

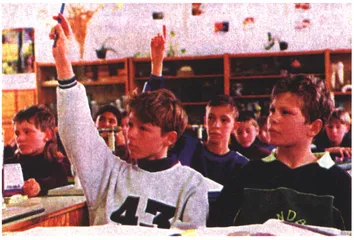

针对减负令的要求,全国各地的响应广泛而及时:寒假期间学校各类补习班停办,北京市小学取消百分制,广东、江苏、陕西、吉林规定小学一二年级不留家庭作业,其他年级作业量不超过1小时;北京、福建、青海严禁以增加作业量的方式惩罚学生;湖北、辽宁则规定禁止将学生的考试成绩排队或公布;广州初中语文、数学、外语之外的科目不考试,初中毕业考与高中升学考分离——于是,一场全国性的“减负运动”正在展开。