徐冰访谈录

作者:舒可文(文 / 舒可文)

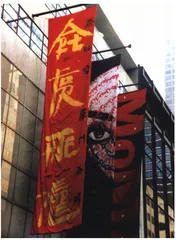

美国纽约MOMA美术馆门前的标旗上,徐冰为其写的新英文是“艺术为人民”——毛主席语录

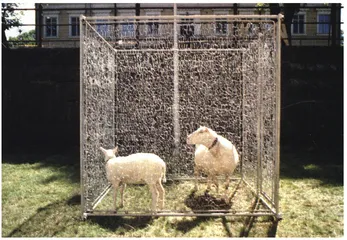

“网”是文化符号,羊在网中

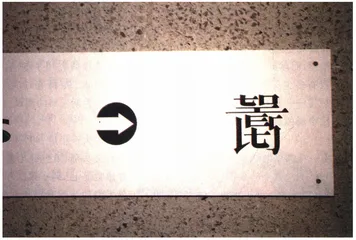

为澳大利亚昆士兰美术馆内作的“厕所”指示标

获这个奖我还是十分吃惊

记者:你能简单介绍一下您获得麦克阿瑟奖的感觉吗?

徐冰:获得这个奖我还是十分吃惊。因为这个奖不是由获奖人申请的,而是由不知名的社会贤达推荐,再由基金会派人经过一年的观察而决定给奖。这个奖在美国文化界相当权威的,也比较严肃,艺术界得过此奖的人有辛迪·谢曼、比尔·维奥拉等。但是并不是每年都有艺术家得这个奖。这个奖的奖金是31.5万美元,基本还是为了让获奖者能在没有外部压力的情况下进行自己的工作。另外历次的获奖者每18个月在芝加哥有一次聚会,这在美国学术界形成了一个特殊的圈子。获奖消息公布以后,我收到了来自世界各地的贺信,包括美国国会的电子邮件的贺信。我才感到这是一件大事。这个奖特别强调创造性才能的发挥,强调用这种创造性建立一种新的机制。它被俗称为“美国诺贝尔奖”或“天才奖”。

记:你自己觉得得到这个奖,是作为中国入得到的,还是美国人得到的?

徐:在美国的华文报纸觉得是中国人的一个成就,美国人认为给我这个奖具有象征性,高名潞却认为这个奖说明中国的当代艺术开始绕过前苏联的当代艺术的模式。当然个人还是站在自己的角度上看这个问题。对于我自身而言,我看重的是自己作为艺术家的创造性得到肯定这一点。所以说是作为一个人得的。

MOMA职工罢工就在这旗子面前

记:能否概括的谈一下你过去的作品?

徐:我开始是搞版画的,那时候版画受延安的风格影响比较大。在《天书》之前做过不少版画语言探索的试验。比如我在一张木版上边刻边印,这样最后的结果是从黑到白的一个渐变的过程。后来又和一些同行用一个大轮子在纸上印,这种印出来的版画可以是无穷无尽的。这些都是在版画语言内部的探索,其中有一些禅的思想在里面。《天书》的视觉效果实际上是充分发挥了版画的语言。到了美国以后,我做了一些调整,让作品显得比较明白。事实上,《天书》这个作品在西方的反映比较强。它实际上和西方20世纪以来讨论的语言问题相吻合。这是一个比较完备的作品,它的完备是因为它什么都没说,十分严肃、认真,又荒诞模糊充满矛盾。这是我当时的意图,比如使用仿宋字就是为了抽空艺术家个人的成份。我希望把所有具有明确指向的东西全部抽掉,这件作品在西方学术界引起的讨论比较多。

记:那么你最近的工作情况怎样呢?

徐:我现在的工作主要还是集中在文字上,触碰文字即是在触碰文化之根本。同时又具有一种公众性。这种用英文写成的方块文字具有很大的社会的潜力和未来的可能,渐渐有的学校为它专门开一门课,不少人用这种字给我写信或贺卡,越来越多的地方让我题字,我也觉得这很有意思。西方没有题字这个概念,现在有了,好像这个字进入了实用。我成了“写字先生”,我觉得这很好,现在在纽约MOMA的大门前有我的一件很大的室外的作品,一个很大的旗帜,红底黄字,上面用我的文字写着“艺术为人民——毛主席说”(ART FOR THE PEOPLE,CHAIR MAO SAID)。而且当时MOMA的职工在罢工,他们罢工就是在这个旗子面前。又由于对布鲁克林美术馆ASNCITION展览的讨论,这个大旗特别引起人们的注意。

强奸概念是人的知识赋予的

记:在你这一代人身上,实际上有两个传统,一个是古典化的传统,一个是社会主义的传统。在国内80年代的艺术运动中,你采取的是一种回归古典的方式,而现在你在国外是强调艺术的社会性。这个调整是怎么出现的呢?

徐:其实我们这代人文化背景比较复杂。有一次和陈箴谈过这个问题,说我们有三种文化背景,一个是“文革”的十年,一个是改革开放的十年,一个是在海外生活的十年。当时我说还有一个社会主义教育十年,在“文革”十年之前。我们现在四十多岁,这四个背景都在起作用。这一代人好像对于文化的概念并不固定,是模糊和灵活机动的,并没有一个绝对的思维方式,我们习惯又是必须面对社会给我们的东西随时调整。任何一种文化传统对于我们都不是一种很固定的方式。你所说的调整是在参与和比较之下,个人文化背景中的很多东西被自然地带进艺术中来。我觉得社会主义文化教育这套东西与其他成分搭配起来就成为一种很特殊的东西,是一种很有力的武器。

记:那么这种随时调整和坦然接受各种变动的态度会不会造成我们的艺术和文化缺乏积累性?

徐冰

徐:我觉得不会,积累不是一种重复,而“混杂”才是产生新形态的前提。对个人来说只要你做的是真实的,最后回过头来看里面一定有一个线索。比如说《文化动物》,很多人说和我过去的作品不像,但是里面有很多东西和《天书》一样。在《天书》中,有知识的人常会觉得自己被戏弄了,这种戏弄其实是自身知识的结果。在《文化动物》中,这么多正经的人参加严肃的艺术活动,但是看到的是两只猪在交配,这本身就有可探讨的地方。人们担心猪的不适应,但结果是被验证出有知识的人的不适应。比如有人会认为这是英文的公猪强奸中文的母猪,当然,对于自然性而言,交配是一种平等的过程,强奸这个概念是人的知识赋予的。人总是带有文化的概念来看待所有的东西,而我的很多作品其实都是在和文化概念做挑战。

我们这代人并没有什么文化

记:是不是可以理解你本身对于文化的概念比较反感?

徐:其实,我们这代人都不能说是文化人,但是对文化和书本又有一种崇敬,可是当你走进去的时候,却又感到失望。我是在北大长大的,小时候整天看到的都是书,但是等到我能读书的时候却是文化大革命,又没有书读。到了80年代,我读了很多书,参加了大量的文化讨论,也觉得不舒服,就像一个饥饿的人又吃了太多,这时对所谓文化就有一种厌恶。文化的讨论好像是一个游戏机,上去了以后就没有办法停下来。到最后把本来清楚的事情也给搞乱了,这个叫“文化”的东西和我们总没有一种合适的关系。

记:你在国外这么多年,作为一个中国艺术家,在参加一些展览的时候,博物馆和策划人对你的题材和方式有没有限定?有没有只将你限定在一个中国艺术家的范畴之内?或者说,你对你作品中使用中国符号这个问题怎么看,它是否和你在国外生活和工作有关系?

徐:其实,我作品中使用中国符号比较强的作品都是在出国之前做的,比如《天书》和《鬼打墙》。出去以后的作品,中国符号好像还没有过去这么强,但是我并不反感用这个中国符号。你不用这个用什么?你必须有东西可用,而这个东西又是别人用不了的,又必须是值得去用的。用你特有的文化背景来参与我觉得这很好。

社会主义文化教育的内容多一些

记:在你的作品中一直存在着中国文化的符号,比如说文字。这些符号的使用在你的作品中是怎样一个发展状态?也就是说,在早期的《天书》、《鬼打墙》中,书本和长城始终传达出来的是一种中国文化的情境;后来在《后约全书》和《文化动物》中,中英文的对照中是强调中国文化的概念。现在使用电脑作为媒介,似乎这种方块文字仅仅只是一个符号,在失去了中国这样一个上下文关系,我们是不是可以说这是一个递减的过程?

徐:我觉得你说的还是一种比较表层的关系。这是一个材料和符号中的东西,随着社会和个人文化环境的改变以及过去不同背景文化成份的被发掘,这种东西会改变或变得含混。除了中国人特有的根性外我们所接受的传统文化只是一种符号性的,不带有实质性的。其实我们这代人主要的背景是毛泽东的文化。现在我觉得在我的作品中,这个背景的成份开始多起来,越来越多强调艺术和社会的关系,艺术的人民性。我发现,我对当代艺术的反省,从根上是和毛泽东的艺术思想教育相关的。毛泽东对于艺术和文化的这种态度是正对当代艺术弊病的。当然艺术是自由的,但是艺术家对社会和人民又是有责任的。当然这是我文化背景造成的,是我自己的看法。

你必须要有这个1%

记:那么这里会不会有一种危险,艺术最后又走向另一个极端,成为一种工具或者说教呢?国内现在在谈艺术家和公众环节合作的时候,经常讨论在这里艺术家的底线在什么地方?艺术家如何使自己的作品得到公众的认识,又使自己的独立想法得到传达。

徐:其实这是一个由艺术家自己来把握的东西,我想艺术家的底线是你只要不违法。我明白你说的是在这种方式中,艺术里可能没有艺术家本身了,这其实也都没有关系。我和谢德庆曾谈到过这个问题。问题实际上是50%和51%的关系,关键是你必须要有这个1%。如果你失去了1%,什么都没有,关键是艺术家的一个强度。这是胜过所有外界的权力的,把握了这一点,所有的权力都会附着在这1%之上。

记:你所说的这个1%是艺术家的文化责任,还是艺术创造本身的一些特性呢?

徐:这个1%实际上是谁控制谁、谁来玩谁的问题。这是艺术家自己的概念是否很清醒和强有力的问题。

记:你现在的作品是关注作品和观众交流,还是关注作品中文化态度的传达?

到美国之后所做的作品《文化动物》

徐:这实际上有几个层次。我近期的作品现在表现出来是比较大众化的。坏的艺术培养了坏的观众,他们习惯了板起面孔的现代艺术,仿佛亲切和熟悉的就不是艺术了,所以我一直希望我的作品能给观众平易近人的感觉。当然这只是一个权宜之计,是为了让观众进入你的作品。这是一个技术问题——如何让观众对你作品有兴趣,当然这个背后肯定得有东西,必须有真正强有力的东西来左右观众和参与者的思维。如果没有,这种亲切的东西就和生活一样,失去意义了。你必须用作品去改造他的思维。其实我的作品并不是要强调文化沟通,而是强调改造人们最基本的思维习惯,改造那种被文化所覆盖过的一类人的思维习惯。我的作品对越有文化的人越有挑衅性。比如这种自造的方块字,这种由英文写成的中文书法,它们真正的作用在于打断人们现实的思维和文化习惯。在习惯思维不工作的情况下,经过重新的调整和打乱以后,再重新组接,再工作。这个时候,现有的思维范围被打开了,能从最根本的圆点上认识到他过去认识不到的文化概念。可能这种改造是我的底线。如果没有这,最后就是一个大众的娱乐和环境了。

当代艺术应该承担这种责任

记:你理解的当代艺术还是应该承担这种文化责任吗?

徐:我觉得应该承担这种责任。艺术实际上是一种文化参与,绝对不是纯粹视觉、审美的一个东西。艺术肯定不是艺术本身,是艺术家用艺术的方式进行的一种文化参与。

记:在这么多年的创作中,我们看到你的作品中技术因素在不断增强,早期只是版画技术的延伸,比如拓印、木版印刷等,后来在像《文化动物》、《网》和《开幕式》中,技术开始变成和生物学常识相关的东西。现在从《新英文书法入门》开始,你又开始引入电脑的因素。你是否一直对技术问题感兴趣?

徐:我的作品差不多都是技术难度较大的,我对猪的性及生理周期、种猪的类别有研究,对不同季节中蚕的饲养及特性也有很多的知识准备,这是控制作品效果的需要,我也有兴趣。但是像电脑,我不在行,只会一些基本的。而且,我也不可能学到文字输入编程这样的程度,后来在作品中所使用的技术也越来越复杂,所以都是请公司和专家来做。我们这一代人好像对电脑这类的技术还是不行,但对事物的敏感还是有的。我刚到美国时候,就有朋友是做网络的,当时网络还不是十分流行,那时候我就想到要用它做东西,因为它和交流、文字、文化特别有关系。

记:多媒体和网络艺术现在在国外是不是一个发展趋势呢?

徐:这肯定是一个趋势,即使在眼下也表现出一种很强的势头,当代艺术表现出一种苍白无力以及它和现实生活的脱节,这样观众会在现代艺术面前跑掉。高科技这种作品的出现,实际上是为了把观众给抓回来,它强调观众的参与,强调玩这个概念。这种作品越来越多,会和社会的关系更密切,更适合年轻人的心态。我的作品实际上也是出于这种考虑。另外一点是大量的影视作品在展览中的出现,实际上是在补充写实绘画之后,人们对现代艺术中所缺少的可感知的形象以及形象的贫乏的不满足。观众在作品中得到的满足和作品在观众中的效应,会使艺术家感觉到一种创造上的满足。

(本文图片由徐冰提供)