你知道你最想要的画是什么样吗?

作者:舒可文(文 / 舒可文)

咨询了医生才能看

看了不少中国艺术家的实验作品,通常引发的思考不是他们的作品,而是他们的行为、态度,但因为这些作品大都在地下状态的小范围内展出,不会导致真正的文化反响。而一个以“Sensation”为名的英国艺术家的展览两年来从英国到德国到美国,一路伴着吵吵嚷嚷,倒是真把艺术和大众、艺术和文化等问题搬上了前台,其中也夹杂着政治、权利、宗教、经济等因素。

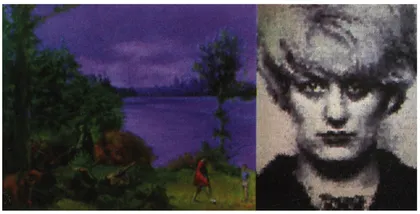

“Sensation”,直指人的感觉,用极端手段挑战艺术尺度,也挑战人的接受限度。如赫斯特,把鲨鱼的尸体切成几段泡在福尔马林药水中;如欧非利,在一幅称为圣母像的作品上使用大象的粪便和色情照片;如哈维,用儿童的指印构印出谋杀儿童的著名凶犯的肖像;不一而足。此展两年前在英国展出时曾招引了30万访客,很多人观后对它大不以为然,甚至有抗议者把墨水和鸡蛋扔到画上。年前在美国,未展先闹了起来,在各种杂志和网上都有议论。先是纽约市长以这些作品是“病态的东西”为出发点,让主办该展的布鲁克林美术馆取消这个展览,否则将削减其财政补助收回租约,而美术馆馆长不做让步,称“支持艺术家自由表达的权利是美术馆的职责”。

媒体上分析,布鲁克林美术馆推出这个展览当然并非真是出于“纯艺术”的理由(这倒无可厚非),更多的还是因为地位不高、观众不多而做的策略调整,这也无可厚非,但为了“耸动”的效果,它在宣传时做这样的警告——此展内容可能引起震惊、呕吐、恐慌、焦虑。如患有高血压心脏病,最好先咨询医生——《纽约时报》有文就说它格调不高了。美国的第一夫人希拉里虽然也谴责纽约市长“用削减经费的方法来惩罚美术馆这样的机构是不当的”,同时也表示不会去看这个展览。

是否挑战了艺术尺度很难说清,因为从杜尚把小便池放进美术馆以后,艺术还有什么禁忌什么尺度?至于人的接受限度,就不是艺术家一边说了算的了。“纯艺术”也不非得是无人喝彩的。

来自统计的画面

与这些问题响应,有一网络作品也属于这类吊诡之作,只是从另一个极端做起。题目是“最受欢迎的画”,作品的形态是一大堆民意测验,作者将这些调查资料数字化,然后根据这些数字绘制出一幅幅图像——瞧,这就是人民最想要的画,那就是最受冷落的。此作品声称想在其中发现真正“人民的艺术”到底会是什么样子。

作者是来自前苏联的艺术家Komar和Melamid,这二位都生于40年代的莫斯科,受过“艺术为人民”的教育,画过一些“为人民”的画,后来又画“不为人民”的画。1978年移居美国。1994年,他们开始是做“在美国最受欢迎和最受冷落的画”,调查结果在纽约展出,题为“人民的选择”。后来,在各方面的资助下进一步扩大调查范围,推至十几个国家,调查结果在网上公布,同时在网上进行连线调查。

调查的项目很细,也很平常:“你最喜欢的颜色”、“最喜欢室外的或室内的图像”、“室外的风景里最喜欢什么东西”、“喜欢现实主义的或非现实的”、“喜欢多大尺寸的画”、“喜欢严肃的或喜庆的”、“喜欢裸体的人像或半裸的或全裸的”、“喜欢画单人的或一群人的”、“在家里挂适于装饰的画或挂自己喜欢的画”、“喜欢尖硬的笔画或柔和的线条”,诸如此类。

调查出的数据也很细,比如,“最喜欢画上的什么季节”一项,中国人39%喜欢春天,法国人39%喜欢秋天,丹麦人51%喜欢秋天,德国人42%认为这要取决于具体的画,其他季节都低于这些比例;在“最喜欢的颜色”里,蓝色是所有被调查国家占比例数最大的第一选择,中国18%(还有比较多样化的余地),美国44%,法国39%,德国29%,都要求画中有蓝色;所有被调查国家的人中喜欢室外风景的都占最大比例,美国人中占88%;喜欢室外的什么呢?中国人最大比例的喜欢田野,其次是河湖,再次是树林,往下还有房子、城市;丹麦、芬兰、法国、德国等全都最喜欢河湖海;俄罗斯人最大比例的人喜欢树林。

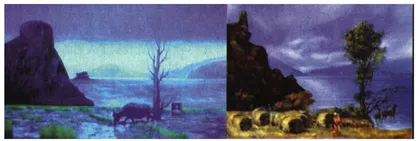

尽管当调查者问到选择画面是出于装饰的理由还是仅仅因为喜欢时,美国60%的被调查人回答说是因为喜欢,34%的人为了装饰的效果;中国人中37%是因为喜欢,47%选择有装饰效果的;但滑稽的结果是,两位艺术家根据这些统计数字构画出的图像竟然几乎完全一样,这些国家的人最喜欢的画面一概是在蓝蓝的天空下,左边有个小山坡,右边是树,前景是一块土地,中景和远景是河湖,土地上有动物,有人。区别只是,在中国的土地上出现的是水牛,在美国的土地上跑着的是鹿;中国人的山坡是平滑的,俄罗斯人的山坡是山林;中国的土地是正在耕作的,法国的土地上散落着已经打捆的稻草。只有一个例外是意大利人最喜欢的画,有点抽象的意思。

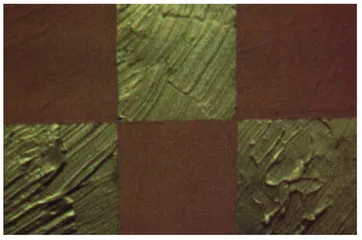

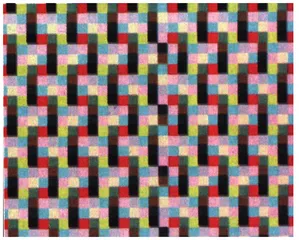

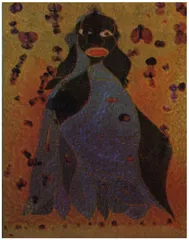

最受冷落的画比较不同,按照“Sensation”要挑战人的接受界限的思路,会以为人的趣味差别很大,喜欢什么的都有,对不喜欢的倒似乎会有个界限,应该是差不多的。结果却不然,比最喜欢的差别要大。相同的只是,黄色好像在哪儿都不怎么受欢迎,几何图像也不受欢迎。

这事儿谁说了算

这样做的理由是这两位艺术家相信数量,说,古希腊的雕塑家就是根据当时美人的标准,取他们的平均值,来做作品的。还说,数字是最可信的,它不会撒谎,它绝对真实,虽然它不说明个性,但它说明某种共同理想。他们说,艺术界的存在基于这样的信念,即人们必须有欣赏和创造艺术的专门知识,结果大多数人被排除在外。他们的作品就是要挑战这一信念,要证明大众需要艺术,也懂艺术。宣称由此找到了人们的艺术。

在中国进行的调查中,发现,人们对艺术家几乎一无所知,81%的人没听说过莫奈和伦勃朗(这不完全说明问题,他没问知不知道齐白石),但是却有67%的人表示愿意自己的小孩能成为艺术家,而不愿意自己的小孩与艺术家结婚。调查范围集中在东南沿海的经济发达地区,教育环境相对较好,那也有81%的人一年去不了一次美术馆,去两次以上的只有6%。不去的原因当然各式各样,而首要原因是当地没有美术馆,这与其他国家的被问者不去美术馆的原因是一样的,尽管这样的人在法国占33%,美国占24%,意大利占15%,都低于在中国的比例。

针对这个作品,有很多参与网上调查的人提了很多问题。比如有个人说,12世纪的雕塑,我再喜欢也不能说我想要的就是它。有艺术家说,如果换个艺术家来,同样的统计结果可能构画出的又是另一个样。最简单的批评是说“最受欢迎的”明显就是最坏趣味的典型,因为它就像一个三流超市的经理做的市场调查,为的是多卖东西,而不是要卖好的东西。

这个调查状的作品,看似大摆事实,不讲理论,但是它等于把艺术的责任推给了人民,人民也未免太累了,而且人民如果就只能看到这么简单的东西,生活也太单调了。既然按调查所揭示的,那么多人对艺术一无所知,那我来套用维特根斯坦的话:“我不知道我所不知道的东西”,让人回答什么呢?所以,这个作品像Sensation一样对人的冒犯也不浅,也像个恶作剧;如果你不把它看成个作品,把它当成个民意调查来看倒是能收获点乐趣。