在家“上学”?

作者:三联生活周刊(文 / 郦毅)

回家为读书

今年8月,湖南益阳市12岁的小姑娘舒扬阳以高考544分的成绩被中南民族学院录取。整个故事中最引人关注的是,从1996年舒扬阳上小学四年级开始就被父亲领回家自己教,在后来的3年里,扬阳在家里学完了学校里需6年时间完成的课程。

舒扬阳的父亲舒德初说起当初把孩子从学校接回家的原因有些无奈。舒扬阳4岁的时候就已经掌握了小学一、二年级的知识,上到小学四年级时成绩忽然落到了班上倒数几名,老师经常挖苦她。当父亲从上门来告状的老师口中得知扬阳的情况后十分诧异,仔细问过孩子才知道,扬阳不喜欢学校的教学方式,觉得进度太慢。舒德初在与学校协商后把女儿接回了家,自己辞职,专门在家“陪读”。

对于在家“上学”,采访过舒扬阳父女的湖南卫视晚间新闻记者邹果平的评价是“轻松、自由又有效”,舒扬阳自己最大的感觉则莫过于“快乐”。舒德初有一套独特的教学方法,他每天最多只给扬阳安排4门课,一整天也不超过四五个小时,他把教材重新编排,省去重复部分,把同一类知识合并在一起;他的教学方式主要是教扬阳自学。学习之余的时间就用来弹琴、唱歌和画画。让孩子快乐、自由地学习是舒德初的教育原则,他说:“没有考试的重压和成堆的家庭作业,扬阳也能自觉地学习,什么时间学、什么时间玩,她都安排得很好。”

一个曾经被学校认为是差生的女孩子,在离开学校后通过家庭教育而成材,面对这个皆大欢喜的结局,中国社会科学院社会学所副所长黄平看到事情背后隐藏的问题:“家长把孩子带回家自己教,说明了家长对学校教育的不信任,这是一个信号,表明我们的学校存在问题。”

黄平所说的“学校存在的问题”在21世纪即将到来时正引起全球教育界的深刻反思,各国教育专家达成的一个共识是:“21世纪的教育应是为了所有人和每个人的”,“它将以个人为导向,确保每个人获得公平的机会。”但是,也许正像黄平所忧虑的那样,教育改革的首要问题并非找不到目标,而是在于能否找到实现目标的手段。人们赋予学校的希望与学校所能承担的职责之间的距离,一直是令教育专家头疼的问题。

“忍者”的故事

事实上,面对“存在问题”的学校,家长们或是没有质疑学校教育的勇气,或是没有能力像舒扬阳父亲那样让孩子在家“上学”。“忍者”是北京市宣武区某普通中学初三年级的一位女生,同学们叫她“忍者”是因为她的长相、穿着和动作极像男孩。“忍者的乐趣完全不在课堂上,而是在她的书和画里。”从初一开始教“忍者”语文课的李老师对记者说。“忍者”不爱说话,不合群,同学们都认为她“怪”。

生活在学校边缘的“忍者”酷爱读书,能写很美的诗和散文,有一阵子,一到中午,她就拿着收音机和一个大笔记本去办公室,找李老师帮她记评书联播,因为中午12:40到1:20她要上午自习,而评书是1:00到1:30播。“忍者”在看了李老师借给她的蔡志忠的漫画《禅说》后画了一幅卡通,画了一个长发飘逸的女孩,旁边写了一个“静”字,李老师很高兴,因为她看懂了。记者发现“忍者”新学期“周记本”的最后一页写满了“冷酷”、“无情”的英文表达法。

“有没有想过在家读书?”听到记者的问题,“忍者”不知是没有听懂还是不愿回答,一直没有吭声。李老师说“忍者”的父母都是工人,家庭条件一般。

另一种学习

“当孩子无法适应学校里的教学方法的时候,家长是否有权拒绝学校,让孩子在家‘上学’?”对记者的这个问题,国家教委基础教育司的李先生感到有些意外,“在家‘上学’对我们来说确实是个新现象。依据《义务教育法》,家长必须把孩子送到学校,而且,即使家长认为有能力在家教育孩子,社会上也还没有一套针对中小学生的考核体系,怎么能算他们小学毕业、初中毕业呢?社会又凭什么承认他们?”李先生说这话时忧心忡忡。

面对同样的问题,北京师范大学教育系教授丛立新女士告诉记者:“在家‘上学’在美国是件平常事,人数不在少数,目前大约有50万到100万,而且,据‘美国居家教育研究所’统计,这个数字正在以15%到40%的速度上升。”丛教授说,在欧洲,当家长对学校感到不安时,只要家长通过审核达到了所需要的教育水平,再办理一套手续,就可以把孩子领回家自己教。“最重要的是,这些国家已经建立起一套制度化措施,确保在家上学的孩子与在学校的孩子享有同等的受教育权利。比如:被领回家的孩子要定期回学校进行水平测试,必须不低于同龄在校的孩子,如果考试不合格,孩子就得回到学校去读书;而且,国家会派人定期去造访这些孩子,提供必要的教材及各方面的协助。”

“我们国家应该效仿外国建立起一套制度,保证在家‘上学’的孩子不丧失受教育的权利”,丛教授说,如果能够做到这一点,“当学校还存在不尽如人意的地方的时候,在家‘上学’无疑是一种好的选择,可以预见,在将来选择这种方式读书的人会越来越多。”

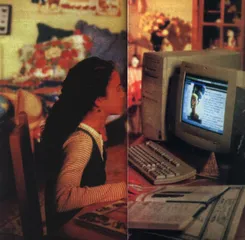

未来学家托夫勒认为,学校教育的效率日渐低下并将走向没落,学者吴伯凡也在《从“知识工厂”到“电子私塾”》一文中勾勒出未来教育的模样:“可以想象,集约化、大而全的各级学校将逐渐消亡,代之而起的,将是规模小得多而数量又多得多,既有点像社区托儿所,又有点像‘兴趣小组’的邻里学堂”,“老师的家或某个学生的家都可能是‘教室’,日趋完善的信息高速公路甚至可能使他们用不着经常上这个‘教室’里来”。吴伯凡把他设想中的教学机制叫做“电子私塾”。