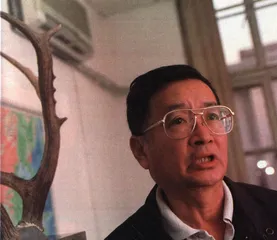

梁从诫

作者:三联生活周刊(文 / 王珲)

(娄林伟 摄)

1993年6月5日,国际环境日。从国际新闻里,人们对绿色和平组织屡屡受挫的鸡蛋碰石头举动无知的发笑。读懂了这群环保人士斗争的意义的知识分子们聚在一起,倡导环境保护“不仅是政府行为,专家行为,我们每个人都对地球负有责任”。这次聚会的召集人,正是中国文化书院的副院长梁从诫先生。

一年后,中国国内第一支民间环保组织——“自然之友”在北京成立。作为5个创办人之一,梁从诫当选为自然之友会长。5年过去,这支最初由知识分子组成的队伍,已然壮大为500多人,他们跨省市,跨行业,有学者、有市民,甚至不乏警察。自然之友的出现,表明中国的环境保护事业开始走向民间;而它为更多的公众参与环保提供了机会。

5年来,自然之友清醒地将自己定位于环境教育者的角色。学生是施加影响的重要人群——北京的许多大学都有自然之友的集体会员;而更多的会员们则在每年固定的观鸟、植树活动中,在各式的讲座、通讯、书籍中获得自我教育。在自然之友,热爱环境的人们找到了共同行动的力量。

梁从诫特殊的身份为自然之友的创立和发展提供了可能,为他赢得了社会资源,他是政协委员。1995年,滇金丝猴赖以生存的100多平方公里的原始森林险遭砍伐,梁从诫将一纸呼吁直送国务院;1998年,可可西里藏羚羊被猖狂盗猎的命运,经自然之友奔走呼告,广为传播,而梁从诫写给英国首相布莱尔的公开信,更使藏羚羊的贸易走私问题引起国际关注。2000年,国际社会将为藏羚羊立法。这几桩中国环保的重要事件,在为自然之友赢得极高声誉的同时,更将“环保”一词普及大众。梁从诫说:“既然有人可以利用自己的特殊资本去做伤天害理的事,那么我为什么不能用自己的政治资源去做些好事?”

家族真正传承给梁从诫的,或许更是改良社会的大知识分子传统。在更早的1988年,梁从诫辞去公职,创办中国文化书院,这家民营机构向社会推出的《知识分子》杂志,曾以大胆的批评精神、新锐的思想,吸引了当今社会最活跃的一批知识精英。成立自然之友时,很多人问,它的命运会如何?梁从诫说了一句话:“你也可以等别人来开创新的局面,但我们自己要试一下。”勇于迎接挑战的梁从诫相信,作为独立的民间环保组织,尽可以发出批评之声,但最终目标是和政府目标一致的。

几年来,梁从诫与政府友好合作,人们可以看到,在政府召开的大气污染、水资源利用等会议上,梁从诫所代表的自然之友在被邀请之列,自然之友追求以更有效的方式影响政府的环境决策。专家们重视环境技术的知识,梁从诫却强调改变人类自身对于生存和环境关系的价值观。他和很多会员一起,身体力行……用声音和行动传达的影响为梁从诫赢得了众多的国际殊荣。1995年,梁从诫为“亚洲环境奖”当选者,1999年,“地球奖”又颁予了梁从诫。西方媒体称梁从诫所领域的自然之友,不仅是中国第一个真正意义上的民间组织,并在环境保护领域发挥了独特而广泛的作用。

梁从诫坚持有所为有所不为,“如果我要参与一场战斗、解决实际问题的话,我要先选择自己的战场,我必须知道我有把握能赢我才打。作为民间团体,我们输不起”。既不空洞地高谈环保,也不事事亲为,自然之友的谨慎态度承担着一份更深重的社会责任——为民间组织的生存赢取空间,更多元的民间功能正是一个社会走向民主化的重要内容。也许自然环境和社会环境的净化正是梁从诫和他的成员们奋斗的意义。

梁从诫

1932年生。

1949年进入清华大学历史系,1952年院系调整转入北大历史系。

1958年研究生毕业,分配云南大学历史系任教。

1962年,调北京国际关系研究所工作。

1969~1978年,下放外交部江西干校。

1978~1988年,任《中国大百科全书》出版社编辑,参与创办《百科知识》杂志。

1988年,辞去公职,应聘为民办中国文化书院导师,同时任《知识分子》杂志主编。

1989年春成为政协委员。

1994年创建“自然之友”,任会长。