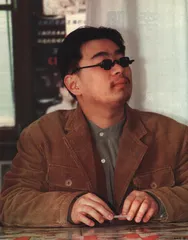

王海

作者:三联生活周刊(文 / 王珲)

(娄林伟 摄)

“我们是一家专门从事维权调查与维权顾问业务的专业机构。我们可以向您提供反知识产权侵权调查与顾问服务,以及反不正当竞争调查与顾问服务。当您遇到假冒困扰时,当您遇到不正当竞争时,请与我们联络。”这是王海名片之后的宣传词。

1997年7月,王海通过个人打假完成资本的原始积累,用10万元正式将打假产业化。至今,王海受企业委托、协助执法者已端掉各地制售假货窝点70多个。200多名调查员派驻在各地,每调查一个窝点按难易程度收入在2万元上下浮动。王海的大海公司用低调方式赚钱。“造假可以成为百万富翁,打假者应该成为亿万富翁。”王海说。

1995年,王海在北京开始打假,他获得的第一笔赔偿是8000元。在假冒伪劣泛滥、人们投诉无门的当时,王海像横空出世的侠客,给消费者的无能注入了一种力量。“王海现象”曾被广泛讨论。1996年,王海被媒体评为中国的新闻人物;1997年,《南方周末》称王海是“脚踏实地的爱国者”;1998年克林顿夫妇访华期间,视王海为“中国消费者的保护者”。王海说,过早成为公众人物,使他比不事声张悄悄打假的人损失了好多——商家对于戴着小墨镜的王海唯恐避之不及。

讨论本身却使《消法》第49条深入人心,“消费者权益”第一次走出法律文书的好听字眼,变得清晰而又具体。当几百名王海的追随者把打假索赔当做一门手艺在各省市求生存时,中国的大型商场从假货随处可见变得难觅。王海却迅速地抛弃了整箱整箱买假的方式,转向帮助企业防止优秀品牌受到侵权的服务上,他说:“单几个人一家一家地打,已经没有醒世意义了。”

1998年,王海对福建“詹氏家族”穷追猛打,这个当年街头卖耗子药的家族,利用“合作”和广告,成为一个牟取暴利的全国性的性病诊治集团。王海网罗强手,联合传媒,竟最终促使卫生部下文对各地游医予以取缔,军方则下令禁止一切使用军队名义发布的医疗广告。1999年,王海诉天津伊势丹商场厕所乱收费,法院判决商场违法,王海获赔2角。这个引起广泛关注的官司,正式结束了伊势丹每年收取天津消费者近10万元入厕费的行为,对于全国不乏示范意义。王海说:“如果把《消法》比作解决损害消费者权益问题的一纸良方,那么我王海无疑就是一个不折不扣的临床者。”

但有“好人”郭振清的免费代理打假和“刁民”王海有偿打假的对比,让王海颇受争议。“我既不高尚也不卑鄙,我只是追求我的利益。”让王海不以为然的是,“郭振清无偿代替别人行使权利履行义务,他付出时间、精力、金钱,用来维护别人的利益,不但直接让其帮助的人不劳而获,还造成一些人逃避应尽的责任和义务的后果。”在他看来,打假既能维护公众利益,又可获得个人收益,我为人人,人人为我,“谁能让这个社会获得最大的商业利益,谁就是这个社会最有价值的道德家”。

1999年起,王海在他的《王海忠告》之外,又在媒体撰文主持《王海观点》专栏,通过为客户代理消费纠纷而评点中国消费者权益被“忽略”的问题。启蒙消费者的维权意识成为王海扮演的新的公益角色。王海的笔像中国法制化进程的一挺机关枪。《消法》49条深入人心之后,王海开始在“消费者权益”上大做文章,“除了49条,《消法》整体的问题更是令人头痛。整部《消法》没有明确规定如何落实对消费者权益的保护。在垄断行业方面,如铁路、邮电、民航等,都有自己的行业法,行业法里大量存在着很多不平等的侵害消费者权益的格式化条款。”

王海用每周一篇的文章发问:“消协”的屁股到底坐在哪边?出租车司机的安全究竟要由公安局来负责还是让打车者来承担?民航总局禁止机票打折的行为是在保护公平竞争还是在滥用权力、维护落后?他甚至在帮助客户追查建筑质量时说,“没有不合格的工程,只有不合格的监察机构”……1999年7月,王海受邀在中央电视台经济频道担任“一周风云”栏目的嘉宾主持,他成了中国消费者的代言人。如果王海所做的一切改变的不仅仅是我们生活的品质,就期待更多的公民像王海一样做事吧,每一个人尊重规则,自食其力,承担责任,这个社会的进步也就不远了。

王海

1973年生,山东青岛人。

1995年以前任销售人员。

1995年起走上打假之路。第一次依据《中国消费者权益保护法》第49条规定,尝试购假索赔。

1996年末成立北京大海商务有限责任公司。1997年8月正式开办打假查假方面调查与咨询服务。