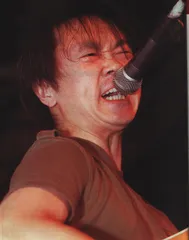

崔健

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

(娄林伟 摄)

(法满 摄)

崔健越来越棒。1986年,在北京的国际和平年百名歌星演唱会上,当他穿一件颇像满清时期的长褂子,身背一把破吉它,两只裤脚一高一低地蹦上北京工人体育馆的舞台时,台下观众不明白发生了什么事儿。“我曾经问个不休/你何时跟我走……”台下变得静悄悄。10分钟过去,台下开始鼓掌欢呼,因为这个人唱出了他们最真实的欲望。

13年过去,台下有了各种各样的欲望,有了各种各样真实或不真实的声音。没有哪种声音可以完全覆盖住别的声音,只要你留神去听。但许多人说起崔健,就会想起“那时候”,因为那时候他们曾被崔健的声音,曾被那种想象力和创造力所覆盖。那时候崔健被当成一个英雄,而不是一个音乐家。那时候连摇滚乐也成了一种反叛的精神或姿态,而不是一种从身体上令人娱乐的音乐形式。

1999年的中国,流行音乐的确变成一种产业,但问题在于,它与其他产业毫无区别,甚至更加显露出机制的不完善与创造力的匮乏。它不过是其他产业的附庸,或者是跨国公司的中国市场。一首歌与一双鞋、一支牙刷,或者一座楼房正同样地被生产出来。一首新歌与一双新鞋子在本质上的确没什么不同,它们都是我们为开拓新的空间,争取新的自由所进行的努力。但没有太多令人愉快的特征能够证明,那是属于我们自己的音乐或者鞋子,或者楼房。而音乐或其他艺术品,本是最能够证明这个时代或这个空间,是属于你的。

包括摇滚乐在内的流行音乐,时至今日之所以境况堪忧,至少因为有两个基本问题没有解决好。无论对创作者还是听众还是经营管理者来说都是这样。第一那是不是你的音乐,第二你是否首先把它当作音乐。

正是在这些方面显示了崔健的力量。力量来自坚持,力量来自激情。“自信(相信你自己),自然(别勉强你自己),自由(解放你自己)”是崔健的摇滚三原则,也是他的人格魅力。他既非先锋,也非另类,他强调真实,强调社会责任感;他的音乐,个人风格日益突出,节奏更加强烈,社会批判更加具体,而他渴望的却是一种能给自己和别人带来爱的生活。

制作《无能的力量》时,他待在十几平方米的工作间里独自使用电子合成器。他说:“高科技的东西让你觉得自己是在乐观地面对世界,处在不断发展之中。”在他的音乐中,中国的民族乐器唢呐、古筝、笛子、箫等等与吉它、萨克斯管、打击乐器以及电子合成器融为一体,摇滚、说唱、朋克、爵士、非洲音乐、电子音乐与中国的现实融为一体。而他在创作时凭借的是“一无所有”的激情,演出时则充满对现场音乐的激情,销售时——当然就把它当作商业。他大声疾呼的也正是商业演出机制和全民音乐教育。

1999年11月,在“搜狐”举办的一次“崔健在线”活动中,有人戏问:“那天是你用一块红布蒙住了我的眼睛,现在你还能吗?”崔健没有回答,因为上网提问的人实在太多。千奇百怪的化名提出千奇百怪的问题。而崔健从来都不是一个偶像,他是一个音乐家。

但他可以告诉你,“因为我们的病就是没有感觉,现在觉得有时我们还是处在这种病态中”。

崔健

1961年生于北京,1975年开始学习小号演奏,1978~1987年任北京交响乐团小号演奏员,1985年与另外六位乐手成立“七合板”乐队。1988年第一次在北京中山音乐堂举办个人演唱会,至今不断在国内、欧美、日本等各种大大小小的场合进行演出。出版有专辑《新长征路上的摇滚》(1989)、《解决》(1991)、《红旗下的蛋》(1994)、《无能的力量》(1998)。

尽管它们与令人振奋的现场音乐相去甚远,但仍能带给人一些触动:“不是我不明白,这世界变化快”,“想要离开,想要存在,想要死去之后从头再来”,“我们有了机会就要表现我们的欲望(力量)”,“眼前的问题是先把你解决”,“我想唱一首歌宽容这儿的一切,可是我的嗓子却发出奇怪的声音”,“怎么样?咳,凑合!”“情况太复杂了,现实太残酷了,谁知道忍受的极限到了会是什么样的结果。”