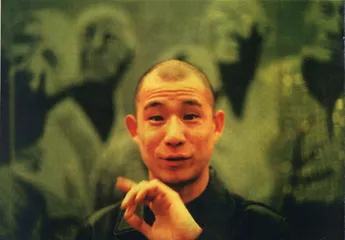

方力钧

作者:舒可文(文 / 舒可文)

如果承认说90年代中国的文化气氛有点沉闷,那么90年代的中国艺术是个例外。中国艺术家以不同以往的方式和身份进入了中国的文化建构和国际艺术运动。从90年代初的写有“拉家带口”、“烦着呢,别理我”的波普艺术到眼下有明显当代艺术痕迹的酒吧装饰,都间接地不强加于人地影响着人们感受事物的方式,同时在国际艺术对话的不断深入中,中国艺术的概念逐渐在摆脱猎奇对象的地位。

在这当中最有广泛影响和地位的首推方力钧。90年代初,方力钧以一种别开生面的现实主义风格绘画在国内和国际获得成功,刷新了现实主义绘画传统。一时间这种新现实主义得到各种各样的命名。之所以如此,恰是因为在中国社会都在寻找新的生活意义而尚未确定替代物的空档之中,来关心人的状态就很得人心。

方力钧描绘的画面有着很现实的细节,一个手势、一个哈欠,诸如此类,整体气氛又有强烈的非现实感。这种暧昧的意味提供给人们一个足够广大的理解空间以至于能够诱发各种有效的误读。这种暧昧似乎——无巧不成书地——具象地表现了解释学在90年代的核心问题,即思想家艾柯对失控了的作品解释提出的“过度解释”批评以及许多解释学家对误读权利的辩护。方力钧对真实人性暧昧的展示和人们对其作品的暧昧的理解相当于提出了一个有着中间张力的理解:离谱的解释当然是无效的,但肯定存在着一个很大的有效误读空间,那些误读所以有效就在于它们都只能是暧昧的。从这里又进入一个以当下极端现代社会或所谓全球化时代为背景的现象学新问题,我们今天的每一件事情所关涉和承担的意义太多太复杂,使得“生活世界”只能是一系列以暧昧形态出现的意义和经验。由于事实是暧昧的,所以人们的意向性也只能是暧味的,而且正是暧昧才是真实的。方力钧的作品所以获得当下人们的关注,首先可能就是因为用画面表达了时代问题和时代感觉。

由此也可以理解为什么方力钧很满足于用朴素的现实主义语言说画,而不试图投入当代艺术中很火热的形式方面的实验性革命,很显然,对于方力钧来说,他要表达的是需要重新读懂的“在手边”的真实,而不是其他可能的遥远的形而上真实,所以用什么形式是无所谓的,重要的是说话“不怕人听懂,就怕人不懂”。在当代艺术中追求个性已不仅是种倾向,很多情景中它甚至带有强迫症的痕迹,而方力钧冷静地在个性处处张扬的人间万象中,解读“共性”,这是他的狡猾。当然,这并非是去再现或表现共性,而是谋求发现那些暧昧的、会令人们熟视无睹的真实,也就是发现问题。正是这种工作使他赢得了人们对其作品深入的阅读兴趣。

方力钧

在进入中央美术学院之前曾参加了中国《第六届全国美展》,1985~1989年就读于中央美院。1989年参加在中国美术馆举办的《中国现代艺术展》。1993年参加《中国前卫艺术展》在欧洲的巡回,同年,参加了首次展出中国当代艺术的国际大展《威尼斯双年展》,以及随后一年的《圣保罗双年展》。1999年,在中国艺术家集体亮相的48届《威尼斯双年展》上,方力钧已经是具有国际声誉的艺术家了。

除了这些大型展览,这些年里,方力钧的作品不断地以个展或联展的形式在世界各地的博物馆、美术馆、画廊展出,并且,德国科隆路德维希博物馆、澳大利亚新南威尔士美术馆、荷兰斯底得利克博物馆、日本东京现代艺术馆等著名馆院,以及中国3家由企业兴办的美术馆都收藏有其作品。