独立还是重新组合

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

在本世纪初,各殖民帝国的势力似乎还永远无法摧毁,但是现在,世界上已经找不出几块有相当面积的地区还留在前殖民势力或者是其移民政权的直接统治之下,以至殖民主义者只能在笔下和电影里无限怀恋昔日帝国的荣光。

20世纪,随着非殖民化的实现,新的国家不断建立,在越来越多国家独立的同时也充满了风险。首先,在一个新的国家建立之前,往往会产生战争和颠覆性暴力对抗,另外,国家数目的不断增加产生了一些极端脆弱的实体。

1945年,51个国家在《联合国宪章》上签字,如今联合国拥有近190个成员国。而且,殖民帝国崩溃之后,民族主义和经济分立主义使国家的分裂形成一种分裂增殖的趋势,越来越多的国家即将诞生,不管面积有多大,不管经济状况如何,也不管人口有多少。

法国国际和战略关系研究所所长博尼法斯对这个问题的论述很有意思,他说:“我们承认,各民族人民都拥有平等的自己掌握自己命运的权利,从帝国崩溃到无数小国的独立,导致了多元的社会发展进步,但是我们无法想象:因为世界上有5000个民族,我们就要和5000个国家共同生活在一个世界上。因为当大国重新分裂成独立的小国后,这些小国不仅经济实力单薄,无法抵御大国的渗透,本身也因小而单薄,像大海中飘流的岛屿,充满了动荡与不安定。”

不过,在欧盟、拉美和亚洲,由于经济的力量,形成了另外一种趋势,这就是国家的重新组合。这种由经济共同化结合在一起的力量越来越强大。

1999年9月20日,联合国秘书长在联合国大会上发表了被认为是革命性的演讲:当人道主义问题引起关注时,国界就不再是不容侵犯的。或许,那些取得了独立的国家会发现,战斗可以获得独立,但是,在付出了生命和鲜血的代价之后,要想生存并把自己的民族带向繁荣,是件更艰难也更重要的事情。

李光耀

1942年1月31日,英国军队从马来西亚撤退到新加坡岛,苏格兰高地兵在风笛乐曲中最后列队走过新柔长堤,两名风笛手吹奏着《高地少年》。这一场景给李光耀留下难以磨灭的印象:英国人面对战败的厄运时,依然能保持冷静沉着的态度。

2月15日,是华人移居新加坡后最为暗淡的一个春节,英国军队投降的消息传来,日本人的炮火取代了往年的爆竹。

1945年9月12日,英国人回来了。英国东南亚指挥部总司令蒙巴顿勋爵在市政局大厦前接受日军总司令坂垣征四郎的投降。但人们很快发现,新加坡过去的和平、稳定、自由、舒适的日子已一去不复返了。

1946年9月16日,李光耀23岁生日,他登上“大不列颠号”客轮前往英国。在伦敦经济学院的短暂学习中,政治学教授哈罗德·拉斯基让李光耀首次接触到了社会主义理论——世界上每一个人在生活中都应该机会平等,在公平和井井有条的社会里,不应由于人们或他们父母的地位而出现贫富悬殊。

李光耀的恋人柯玉芝留在了新加坡,一年之后,柯玉芝考取女王奖学金前往剑桥大学,她发现李光耀变了——他似乎成了一个强烈的反英分子,心中萌发要铲除英国对马来亚和新加坡殖民统治的意念。英国人不能本着新马人民的利益治理这两个地区,他们只需要那里的树胶和锡。

新加坡和马来亚只隔着柔佛海峡,由新柔长堤连接起来,两地向来是由英国当作一个地区统治的。1956年5月,李光耀参加新马各政党宪制代表团到伦敦进行争取自治的谈判。1959年6月5日,李光耀宣誓就任新加坡自治邦首任总理。1962年9月,新加坡全民投票支持加入马来西亚,但随后的种族问题、政治问题又使新加坡在1965年脱离马来西亚。李光耀说:“45个英国殖民地举行了色彩缤纷的典礼,为主权正式由英帝国移交给当地人的政府而庆祝一番。对新加坡来说,1965年8月9日不是什么值得庆祝的日子。我们从没争取新加坡独立。”

让新加坡和马来亚合并曾是李光耀领导的人民行动党的基本宗旨,人口众多、幅员辽阔才可能建国,联邦制的多民族主义曾是李光耀的信仰。他说,新加坡的独立是强加到它头上的。“从1965年8月9日起,在自由、正义、公平的原则下,新加坡将永远是一个自主、独立与民主国家,在一个更公平、更合理的社会里,誓将永远为人民大众谋求幸福和快乐。”8月9日上午10点,李光耀在电台发布这份宣言时是痛苦的。新加坡,这个退潮时面积只有214平方英里的小岛变成了一个没有躯体的心脏,在它200万人口中,75%是华人,周围是居住着1亿多马来印尼穆斯林的3万个岛屿,它能够单独生存吗?

1990年11月28日,李光耀卸任,他担当总理长达31年又5个月,造就了一个廉洁有效的政府和一个富裕的岛国。在他留学剑桥时,他就清醒地认识到,取代离去的英国人并不意味着自己就能获得财富,领土与自然资源对一个独立国家至为重要。在掌权之后,他认识到起决定作用的是人——他们的天赋才能和他们政府的组织结构。对新加坡来说,他们的幸运是拥有这样的人和这样的政府,拥有李光耀这样一位杰出的政治家。

苏加诺

印度尼西亚,13670多个岛屿,300多个种族集团,讲250种语言。苏加诺1901年6月出生,他的语言才能出众,掌握爪哇、巽他、巴厘方言及阿拉伯、荷兰、德、法、英、日等外国语。从某种程度上讲,只有语言天才才可能掌管这样一个国家,印度尼西亚语1945年被确定为官方语言,但目前只有2200万人作第一语言使用,爪哇语则有8000万人使用。事实上,苏加诺对现代印尼语多有创造,他希望这个国家以一种语言对外说话,其中最响亮的单词是“独立”。

1927年,苏加诺领导的印度尼西亚民族党成立;1929年,他被荷兰统治者送进监狱;1931年他出狱后成为民族英雄,但随后就被流放至苏门答腊和弗洛勒斯长达8年。

1942年3月,日本兵来了,苏加诺被任命为首席顾问,他利用日本人的广播系统扩大自己的影响,利用自己的语言天赋呼吁印尼各民族的独立意识。1945年6月,他宣布印尼的5项原则——民族主义、国际主义、民主、社会繁荣和信奉真主。

苏加诺说:“这是一个有色人种觉醒的世纪。”

他团结了他的国家并把它带向自由,他解放了他的人民并使他们感到作为印尼人的骄傲——这不是小的成就。在荷兰350年的殖民统治和日本军队3年半的占领之后,苏加诺1945年8月17日宣布印度尼西亚独立。这与托马斯·杰弗逊在1776年7月4日为美国所做的贡献相比毫不逊色。他团结了不同民族、不同文化、不同宗教信仰的人民,没有流血冲突。而他的继任者苏哈托为了巩固新的权力进行过大规模屠杀。

独立后苏加诺住进前总督官邸,优游宴乐。1956年,他解散国会,提出“指导下民主”和“指导下经济”的政策。1963年,他宣布自己为“终身总统”,并煽动人民以“伟大革命领袖”的尊号来称呼他。1965年9月30日,印尼发生政变,苏加诺参与了这场目的在于消除异己的政变。雅加达军区司令苏哈托平定了政变,并于1966年3月11日迫使苏加诺让位。

1970年6月21日,苏加诺病逝,终年69岁。尽管苏哈托命令给他一个快速而平静的葬礼,但仍有50万人怀着矛盾的心情向他最后致意——他许诺给印尼以民主,而他的表现却更像个独裁者。1957年,他躲过了几次暗杀。1958年,他要应付苏门答腊的叛乱,他想消除军队中的异己分子,却在自己谋划的政变中下台。种种难以理喻的事情可以用领袖的矛盾内心来解释。“他爱他的国家,他爱他的人民,他热爱妇女,他热爱艺术,但首先,他爱他自己。”苏加诺1965年在他的自传中说。

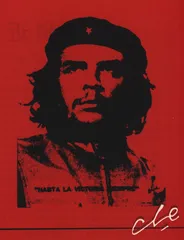

切·格瓦拉

“开枪!懦夫!你只是杀一个人。”这是格瓦拉最后的一句话,他对要杀死他的玻利维亚士兵说。“我们的自由随着不断的牺牲而膨胀,这种自由和它每天的营养物质就是鲜血。”这是他的著作《人与社会主义在古巴》的最后一句话。

1928年6月14日,格瓦拉出生于阿根廷一个有西班牙—爱尔兰血统的中产阶级家庭。1967年10月8日,他领导的游击小组被玻利维亚政府突击队歼灭,格瓦拉因伤被俘,随后被枪杀。

1950年1月1日,布宜诺斯艾利斯大学医学系学生格瓦拉给他的自行车安上了一个马达,开始了阿根廷境内长达4500公里的旅行。1951年上半年,格瓦拉两次出海,在船上打工。1951年底,他又开始了一次长达8个月的旅行,行程近10000公里,穿越太平洋沿岸主要南美国家。这是穷人的旅行,因为他“宁死也不愿花钱去买住客店的资产阶级舒适”。

他和他的同伴阿尔韦托来到智利的丘基卡马塔矿,这是世界上最大的铜矿之一。他们借宿在一对矿工夫妇家中,“在荒原的夜色中,冻僵的夫妇蜷缩着偎依在一起,那是世界上任何一个地方都可以见到的无产者的生动写照。”美国资本的丘基卡马塔矿给格瓦拉留下了记忆深刻的寒冷一夜,他在日记中写道:“智利人首先应该做的,是摆脱背后那个不怎么可爱的美国佬朋友。”

1953年,医生格瓦拉辞去工作,他要医治的是这个世界。他坐上开往玻利维亚的火车,向送行的人们喊道:“一个美洲战士上路了。”那一年,危地马拉总统阿本斯领导的政府正力图进行社会改革,而美国中央情报局策动了反对变革的政变。格瓦拉目睹了美国军用飞机对贫民区的轰炸。

1954年,格瓦拉在墨西哥加入卡斯特罗领导的游击队。1956年登陆古巴建立根据地。1959年1月2日,卡斯特罗的军队进入哈瓦那成立马克思主义政府,格瓦拉被任命为国家银行行长和工业部长。

革命家格瓦拉解决经济困难的唯一方法是劳动竞赛,他想把战斗的热情灌输到日常生活中去,他想塑造“新人”。然而,1965年4月,格瓦拉离开古巴前往刚果,“世界上其他国家召唤我去战斗”。他永远在行走。格瓦拉曾在古巴培训游击队员并把他们派遣到南美各地,最终他把自己的生命留在了南美最贫穷的玻利维亚。在西方,他以反对一切形式的帝国主义、新殖民主义和抨击美国的外交政策而闻名,“切”是阿根廷人的口头语,拉美其他国家常这样称呼阿根廷人,渐渐地,“切”成为格瓦拉名字的一部分,全世界的人都这样叫他。

切·格瓦拉,这是一个不死的形象,他出现在咖啡杯上,出现在海报上,出现在钥匙扣和T恤衫上,出现在歌曲和艺术展览中,这是一个永远反叛的符号。

“他不再危险吗?”美国杜克大学学者阿瑞·多夫曼提问,这个星球上还有30亿人过着每天少于两美元的贫穷日子,“世界上的有权势者应该注意,在我们试图捕获他的T恤衫上,切·格瓦拉的目光依旧在急躁地燃烧。”