生活圆桌(97)

作者:三联生活周刊(文 / 杜比 李伟 劳乐 施武)

怎么吃西餐

文 杜比 图 陆寅芳

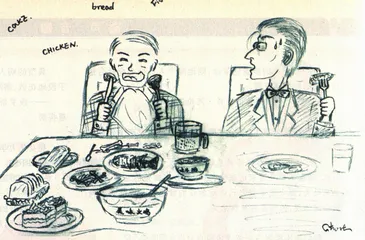

我在北京一家五星级酒店里吃自助餐,一起吃饭的有些名人雅士,照我的习惯,头一盘必定会奔着肉去,第二盘依旧要奔着肉去,两盘肉下肚再找补点儿别的,这就算完事。

可我端着头一盘肉坐下后,同桌的一位女士指点我:“你怎么上来就吃肉呀?”按她的意思,我该喝碗汤来点儿沙拉,按西式大餐的顺序去吃。但照我的理解,自助餐应该没有这规矩,想吃什么就吃什么,想先吃什么就先吃什么,尽管先吃肉会暴露你过惯苦日子轻易逮不着肉吃。

我承认我对西餐不大在行。后来我在上海一家五星级酒店里再次暴露了这个问题,那是一个正规的宴会,我张嘴一说话就显出没见过世面,我拿起餐桌上的烟灰缸说:“这东西不错,偷走一个回家使。”

右手边的一位男士说:“这烟灰缸不适合在家使,太浅,搁不了几个烟头儿。饭店里规定,3个烟头必须给客人换烟灰缸,烟灰缸浅,好刷,用水一冲就干净。”

这番话让我顿时明白酒店中的烟灰缸何以那么小巧。轮到吃饭时,这位男士从我右手边的餐具托儿上抄起了叉子,我大惑不解,我本以为右手边的餐具全是我的呢,那男士解释道:“右手边的餐具中只有餐刀是你的,叉子和筷子都在你左手边。”他一说我就明白了,可我不习惯我的餐具跟别人的放到一个托儿上。

这次宴会是按西餐顺序一道一道地上菜。只是其间相隔的时间太长,一道菜撤下后,足有20多分钟是等待,旁边的男士说:“宴会的人数太多,一道菜撤下后,刷盘子的时间就够长。”我一想,300人的宴会5道菜,未必就要准备1500个盘子,600个就足够周转了,我原来可没想过多少盘子的问题。

吃到最后是甜品,旁边的男士说:“这样的甜品客人怕碰到衣服上,厨房的人也不愿意,刷盘子的时候太累。”我没想明白是怎么回事,细一看,才发现白盘子上划了好多道巧克力丝,嗐,我本来以为这回是花盘子呢!

一顿西式宴会吃下来,我对怎么吃西餐有了进一步的了解,归纳起来有如下几条:酒店的烟灰缸浅是为了刷起来方便,每道菜之间的间隔时间长短可能取决于刷盘子的速度,盘子上有巧克力丝刷起来不方便。这些知识不知道对不对,全是我旁边的那位衣着得体的男士告诉我的。

可是,总结出来的这三条,都与刷盘子有关,所以我疑心那位男士原来在酒店中干过,没准儿就是刷盘子的。

情结与“军机处”

李伟

每个人都有过日子的方式,有的人把周日看乏味的甲A联赛作为寄托,有的人为了当富翁拼命赚钱或拼命节俭,而我的一个朋友靠满足各种情结来打发日子。他的脑子一直在不断生成很多情结,比如说北京情结,当然里面又包含了许多子情结,如北大情结,烤鸭情结和京骂情结。虽然京骂在哪儿都能一逞为快,但他始终认为北京工体里的最地道。于是他每天便忙于实现各种情结。

为了实现余纯顺情结,他曾打算骑车从上海到厦门,然后再把自行车沉入东海。而实际上他的破车骑出上海后就不堪重负,最后只好夜里扔进苏州河了事。大学毕业前他请我们喝了顿酒,半醉间很不好意思地说他想当回系足球队队长,于是在几天后的告别赛中我们输得羞于见人,但他却跟个城市英雄似的。

我总想让他认清形势,不要太“小资”。我说,首先这样容易导致盲目崇拜,北京的天空太脏,当北京人就是可以免费“抽烟”;其次格调不高,跟小女生似的,“梦想在远方,生活在别处”,我们要有更高的追求。而他却依然故我,日子就在情结的生生灭灭中过去了。今年夏天他为了实现美国情结来北京“新东方”读书,同时也就顺便实现了它的北京情结及其子情结。我于是有幸和他一起“庸俗”了一把。

那天晚上我们在北大外的一家小馆子喝酒,打烊时踉跄而出。这厮透过朦胧醉眼看到对面公厕墙上挂的一块红色路牌,然后猛然拉住我说:“我靠!‘军机处’,你看那上面写着什么,原来这就是军机处,肃顺就在咱喝酒的地儿写过奏折……”他当时看上去有点像哥伦布,尽管他没出生前这块牌子就挂在厕所墙上了。

每个人临死前都想说点什么,然后满足或遗憾地离开,我想我的朋友可以絮絮叨叨地说很多(只要他的脑子还跟得上),而且很有成就感,可以像个大人物似的写本自传。他会快乐地死去。我不知道这是不是人们常说的生活的意义,只是他不要太出格,幻想娶个外星人当老婆,或是自我无限膨胀,弄出个“希特勒”情结。

书的味道

劳乐

我这里所说的“书的味道”绝不带任何引申的意味。我指的就是书本身的味道。虽然每个读过点书的人都可能随口说出“书香”这个词,但我相信像我这样把鼻子插进每本书去闻一通的人绝不多。

事实上,书的味道由很多因素组成,其复杂程度几乎可以与香水的制造媲美。它涉及纸张、油墨、胶水各方面的气味,这其中任何一方面气味的稍强或稍弱都会影响整本书的味道。

我最初接触到的是一些纸张又黄又粗的书。这些书里的字往往印得很大,图片也不清楚,整本书带有一股浓重的干草味。后来出现的是一些纸张黄白掺杂的书。也许是不同纸张混在一起的结果,这种书的干草味淡一些,闻起来更像木书架的气味。除此以外是一些天生就带潮乎乎霉味的书,这种书中最典型的是当年最早出现的那些硬皮精装书。它们的特点是正文用的纸往往很粗,打开书时可以听见哗哗啦啦的声音,然后就能看见书中因装订而留下的各种凹痕,闻到那股很冲的潮气味。这种味道甚至还被如今许多硬皮字典所继承,尽管这些字典的内部装帧已经改善了许多。最糟糕的是,这种味道很难清除。真正用字典纸做的字典是几乎没有什么味道的,它们只会随着你的使用慢慢染上你本人的味道。当然,还有一种更为“尊贵”的辞书,它们的部头往往很大,纸张光滑,但并没有彩图,只有一些印刷较精细的有黑白插图。这些辞书往往带有一种极淡的,近似皮革的气味。

也许是用纸、用墨以及用胶选料相对固定的原因,许多类型的书都有自己所特有的味道。举例来说,我从小到现在看过的商务印书馆出版的那种白色封面的“汉译学术名著丛书”无一例外地都带有一股酸味;如今新出版的外包装精美,但内容未必有意思的图书或者是什么书味也没有,或者带着一股甜膩腻的味道。不过,凭借书味判断书的内容并不可靠。比如几乎所有外文通俗小说都带有比“汉译学术名著丛书”更冲的酸味,而迄今为止我闻到过的最醇厚的书香味来自我小时最腻烦的物理课本。

相形之下,杂志、尤其是外文杂志的气味更具有自己的个性。我现在已经学会了凭气味区分我经常看的几种杂志:《时代》的气味比《新闻周刊》中庸一些,像一种男女都可用的香水,而《新闻周刊》的味道就更接近男用香水;《明镜》的气味很敦实,一闻就知道是德国杂志;虽然同是德国杂志,常登一些大幅美女照片的《明星》的气味就轻佻些,至于法国的《巴黎竞赛画报》就更不用说;《人物》杂志的气味比较复杂,因为它总是被内文的香水样品广告熏得没有了油墨味。

不过,实际上我闻到过的最“正统”的“书香”味是在一家乡办印刷厂中闻到的。那间破旧的厂房里堆着许多铅字、白纸和油墨。真正的书香味其实很难闻:那是一种近似焦油的味道。

干嘛惯着它

施武

我家的一个亲戚得了癌症,刚知道病情的时候他接受了一些初步治疗,当然没有挡住病情发展,后来,任人怎么劝告,讲什么与病魔抗争的英雄故事,他决定绝食速死。家里人眼见着他由一个170斤的汉子迅速变成了一个干瘪的皮囊,就找来了曾畅销一时的《与死神邂逅》。他连看都不看,非常平静地说了这辈子唯一一句用脑子的话:身体是干什么用的?干嘛要那么惯着它。

我听了这话,忍不住老是要引用它。吃饭时候,要是谁说想吃什么什么,我就说:胃是干什么用的?干嘛要那么惯着它。吃完饭,我得洗碗,可我最不爱洗碗,所以我一边卷起袖子,一边说:手是干什么用的?干嘛要惯着它。出门去不远的地方也忍不住要伸手打的,我就像揪着自己的耳朵一样往自行车那儿走,心里念叨着:腿是干什么用的?干嘛要惯着它。生点小病我拒绝吃药,声称:免疫力是干什么用的?干嘛惯着它。这么说当然有点过了,人家是在身体废了的时候才拒绝吃药治疗的。

但是,现在我们的好多毛病的确是惯出来的。英国有一项调查就发现,生活条件较差的小孩与生活条件好、医疗卫生条件好的小孩相比,前者的免疫力强。初恋记忆深刻,不是因为好,是因为没有过。小时候我爱吃巧克力,现在也爱吃,但是小时候吃得更香。有一个特别会做菜的朋友,也让我想到嘴同样也是不能惯的。一天到晚老是听这个朋友说吃,和他一起去吃饭,总是他挑馆子,他点菜。有时候他会把大家带到一个看起来脏兮兮的地方,点一个东安子鸡,然后他就不管了。说,这里只这一个菜好,或,到这里来只为吃这一个菜。跟他在一起吃得我都不爱自己做饭了,自己做的那也能叫人吃的吗?有一段时间我真的很为此自卑,也真的吃着没滋没味,甚至东安子鸡之类吃错了地方都觉得不好吃。而那位会吃的朋友,即使吃对了地方,也看不出他解了馋。有一天,很碰巧地看见他坐在一个小摊子那儿,很投入地在吃一块大饼。他看见我们时说,我一个人时就这么凑合。我哪儿信呢?他满脸满身都是一副舒服样。这只能说明他的胃和嘴还没有被完全惯坏,到了有一天连大饼都吃不出滋味了,就算被自己害了。

原来上学、工作老没时间睡足了觉,我痛苦不堪,现在我的工作类型使我可以自由使用时间,睡觉常常可以睡足,但是从中得到的享受却少了。睡觉的时候老醒,起来也没多精神。每到这时我就想到康德的一句话:人不可一味地让感官的享受太精致,因为精致的结果是丢掉了享受的能力。套用我那位得病的亲戚的话就是:享受的能力是干什么用的?干嘛惯着它。

(本栏编辑:苗炜)