世纪末的《日出》

作者:三联生活周刊(文 / 沈晹)

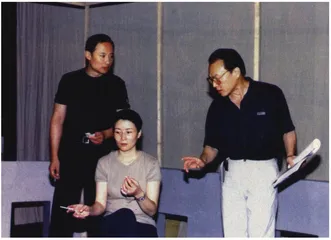

很久没去西区那条僻静的叫安福路的小街了,那时曾经是上海争看内参电影和小剧场话剧的地方。现在,到处搞资产重组,兼并合并,上海人艺和上海青话惺惺惜惺惺,合并一个“上海话剧中心”。原来人艺的大院子里,矗立起了目前上海的极品楼盘,旁边是一座有些破败的三层老式洋房,这就是话剧中心的办公楼。9月3日将在上海大剧院上演的《日出》,就在这座老式洋房里酝酿诞生,这两天,正在马路对面的原上海青话的排练厅里排练。

坐在导演席上的,是上海颇负盛名的演员俞洛生。俞导为了作出对曹禺这出经典剧目的新解释,特意找出了曹公1936年发表的原本,尤其熟读了以前每次演出都屡次删掉的原本中的第三幕,解读的结果是,将曹公苦心布排的一张纠葛交错、尔虞我诈的社会关系网,退为戏剧展示的后景。我们所熟悉的潘月亭、胡四、顾八奶奶等鲜活的人物仍然鲜活,只是他们的出现,更像是怀旧吧里的明清家具,同三四十年代留声机里荡出醉生梦死的小曲一起成了彻底的陪衬(事实上,导演确实采用了二三十年代的老曲)。

这次,傍大款、坐洋车,有些格调、又有些做作的陈白露,是彻彻底底的女主角。重新分幕后,每幕戏的名称,都以她为中心:竹君(陈白露学生时代的名字)的复燃、白露的矛盾世界、白露向竹君诀别等。导演要让陈白露成为二三十年代繁缛的美艳、丰富的丑陋背景之下,一个引人注目的经典人物:那个物欲世界的投影。就像时下上海怀旧吧里昂首走过的那些身着极品的靓女,你能不说她们不是时下新上海新发展的新投影新风景吗?所不同的是,导演还要将原来我们在电影《日出》中看见的那个很“面”的王诗槐扮演的很“面”的方达生,重新定义成一个来自小城镇的憨直、恳切的小子。导演要以他的出现,激活陈白露内心对质朴生活的向往,以压迫她那无力皈依的犯罪感。那么,现在陈白露们会为了突然浮现在眼前的有些粗糙、有些降低的格调,但却曾是最质朴的真情而愧疚,甚至为了无法追求的少女的日出而自杀吗?

很久以来,陈白露所代表的二三十年代交际花的内涵,已经因为那些被称为社会、历史、文化等因素而具有了特定的符号意义。二三十年代的陈白露,是后来认识了曹禺、认识了《日出》的人们心中一支灿烂的罂粟花,以至于上海有媒体在《日出》排演前,在“寻找陈白露的女演员”上大作文章,认为现在的上海乃至国内,要找一个陈白露太难了。尽管俞洛生导演坚持说他并没有遇上这样的难题,他一开始就认定有职业精神、戏路宽广的朱茵演陈白露,但毕竟年龄偏大的朱茵演绎陈白露,多少有些削足适履的味道。

其实,摆在这些话剧“没落的贵族”面前的,又岂止是一个问题。还有演出的经费问题,出票问题,这些与话剧精神无关,却又是不得不面对的问题。这出戏的排演用去了几十万元,靠目前仅在上海大剧院的3场演出,只能收回成本的1/3还不到。

上海有人泡吧,陶吧、布吧、蘑菇吧;有人听音乐赶场子,甚至还有人买了机票怀揣l万元门票去北京看老谋子玩歌剧;现在,有了大剧院,款哥靓姐,西装礼服,俨然不是去看演出,而是出席他们自己的演出。时下流行《格调》一书,对生活品质的追求算是有了明文规定,不知书中所列的种种格调里,是否还有看话剧一条?但多少也听说过,在美国,许多有钱人,以定期去百老汇看音乐剧为身份的体现。若书中真有此款,话剧该有希望了。

上海有多少人看话剧,没统计过,肯定没北京多,场面也不比陶吧布吧蘑菇吧。如果搬进大剧院,结局难料。或许大剧院的舞台,不仅是那些话剧没落的贵族们享受激情的封闭空间;或许大剧院的格调会再造一个时髦聚首的场所——这时候,剧场大概就真的成了一个规模扩大一些的话剧吧了吧?而今,话剧退到了摆设、玩偶的位置,至于那些话剧编导们是不是得像歌剧、戏曲一样不断地翻寻经典保留剧目,打名人的招牌呢?到那时,金志扬客串一回话剧导演,或许也不会是什么稀罕事。

在美国,纽约的中央公园,每年都有莎士比亚戏剧节,每年都有莎翁想象不到的李尔王、罗密欧与朱丽叶出场。美国大部分的在校大学生并不知道莎士比亚,但这不影响中央公园年年上莎士比亚,年年观者如潮。当然,中央公园的莎士比亚观众肯定比不上在百老汇重复看《猫》剧的观众层次高。

现在,上海大剧院似乎想变成上海的百老汇。其实,中央公园的莎士比亚又何尝不具有吸引力呢?那种游园式的世俗同庆同悲,倒与戏剧的精神更接近,只不过这时候会有各种各样职业的人来抢那些话剧贵族的饭碗。不过,有饭碗抢,总比捧着饭碗等着别人往碗里夹菜添饭的好,就怕上海有一天所有人都开始讲了格调,要往大剧院里挤。

忽然又想起一部加拿大电影叫《蒙特利尔的耶稣》,讲一群话剧迷在蒙特利尔郊外的山上演出耶稣受难的故事,扮演耶稣的演员在演出过程中被同化了,他把自己就当成了耶稣,自己绑在十字架上,迎接观众上山朝拜。观众也被同化了,他们不顾一切地扑向十字架上耶稣,结果,十字架倒下了,“耶稣”给压死了——分不清是戏,还是生活中的仪式,反正这更像是世纪末的话剧。

世纪末的上海,也许已经拥有蒙特利尔的繁华,有比蒙特利尔更丰富的机会,也就有比蒙特利尔更张扬的物欲。那么,这个城市有愿意被钉上十字架的演员吗?即使他上了十字架,又会有那么多前来送行的人群吗?

上海,高楼越造越多,这个城市的人们已经不太能看到日出了,也没人记挂这事。人们大可以花几千元甚至上万元去看沙漠或海边的日出,却无法追逐每天自己窗边的日出,那么有多少人会期待世纪末的这出上海人艺的《日出》呢?