建筑师可是那圆梦的人?

作者:舒可文(文 / 舒可文)

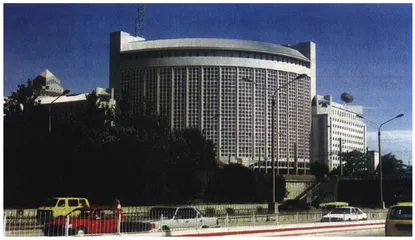

外交部办公楼 设计:周庆琳

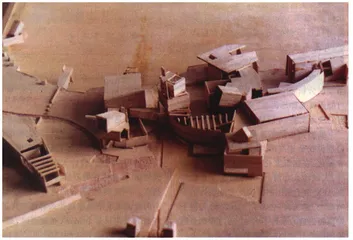

苏州大学文正学院图书馆 设计:王澍

国家奥林匹克体育中心 设计人之一:马国馨

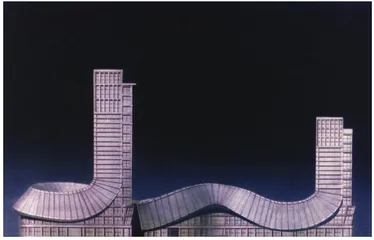

书道系列之一(南宁新商业中心) 设计:赵冰

建筑几乎成了中国人的一个梦,大概我们从没有像现在这样注重建筑师的作品,当然,我们的生活也从没有像现在这样受到这么多建筑理念的干扰。曾几何时,建筑本身在中国似乎并不是一项引起广泛议论的伟大事业。现代以来,随着要把中国替换成一个现代化国家的理想的明确和热情的提高,建筑成了这个现代化生活理想的一个重要部分,使这种理想外化为生活景观的责任落在了建筑师的肩上。一个现代社会意味着集中、统一的管理和理性的规划,又意味着由各种设施设计出的方便、快捷、舒适,甚而美妙高质量的生活方式,因此,现代建筑使成了一种带有道德分量的工作。也因此,不久前在北京召开的20届世界建筑师大会这种很行业的大会成了所有传媒的话题。

1972年7月的一天,美国的现代主义理想建筑普鲁依特大楼被炸平,后现代主义称这是“现代主义建筑的死亡”。现代主义建筑的大水泥盒子,闪烁的钢架和玻璃,被认为是冰凉的、非人性的,而让人排斥不再尊重建筑。后现代主义建筑抨击现代主义建筑牺牲了多样、深邃和复杂,对于人,它像体中的异物让人排斥,所以主张一种“激进的折中”,即可以重叠各种建筑要素,在国际化的潮流中兼容各种文化的历史文脉,也兼容人性。法国建筑研究院主席巴瑞在建筑师大会期间对中国记者说过,建筑师不能一味地想着自己的设计,想着让自己的作品成为城市的里程碑,城市更注重的是连续性。

在我们这里现代建筑的问题和所涉及的争论可能要复杂的多。城市的急速膨胀并没有勾勒出一幅最新最美的图画,到了今天,突然想要传统了,怎样理解传统又成了问题,想要新建筑,怎样创新也不再可以轻言。无论是西式的摩天大楼还是具有传统因素的现代拼贴似乎都有不合人意之嫌,春笋般冒出来的一律白瓷砖的“新传统”更让人产生出存在主义式的恶心和呕吐。很多建筑,用旅游者的眼光来看,它们不够新奇刺激,居住生活其间又缺少世俗的亲切。

从建筑师大会期间的50年建筑成果展,以及在此展开幕前一天未能通过审查而在在国际会议中心另行展出的青年建筑师实验作品展中,我们隐约感到中国的建筑有主流和实验之分,其中交错着各种各有冲突的建筑理念。这里面也许就孕育着某种新的建筑理念。

近年来,中国的建筑一直受到多方面的质问,这到底是艺术问题,还是技术问题?是建筑师的问题,还是我们梦不能醒?是钱的问题,还是生活问题?罢了,无论如何,建筑之梦是否能圆都靠建筑师的努力。建筑师的理念还将规划我们的生活景观。

周庆琳(中国建设部设计院副院长):不必追求风格

对一个建筑师来说,不同的建筑有不同的对待。住宅,就得把使用功能放在最重要的位置,不必标新立异。而博物馆、展览馆,建筑师创作的余地就大,要求有建筑味。如果在功能要求很强的地方,做的挺有味,使用起来不经济不方便,那算什么?

我们现在的创作思想很混乱。一是要不要继承文化遗产?当然,起码要保存。对建筑师来说,问题是在创作中如何对待它。故宫,那是经典之作,不仅外观上好,它也达到了功能要求,比例、布局都很精到。但不能在表面上学。那应该学什么?应该学这些工匠是如何考虑问题的。木结构做大跨度有困难,他解决了,这是最好的技术;琉璃瓦是最好的防水材料,也华丽,他有了这材料;如何体现威严、庄重?用什么理念?这是要学的。现在要用琉璃瓦、大屋顶就不是学它的理念,那时候最好的东西现在不是了,是旧的落后的。干么用旧的呢?这思想出发点就有问题。

从大歌剧院投标方案看,中国建筑师大多向老祖宗看,外国投标的是往前看。两种思路的结果很不一样。评选的时候,一个加拿大人就说,把九宫格这种传统的东西用上来很牵强,跟这个建筑没什么逻辑关系。

学国外的大师,也有一个学什么的问题。西方建筑从古希腊、古罗马、歌特式建筑到产业革命,到现代主义是一个有逻辑的线索。虽然现在对现代主义有很多批判,比如少人情味等等,但中国没经过现代主义建筑的充分巩固,到底有什么优势也不清楚。西方有这个基础,对功能考虑很扎实,后来的发展一步一步有逻辑。我们这儿一下子看见了后现代、解构、新现代主义,跟着他们在形式上变来变去。但是没有现代主义基础,弄成了夹生饭。

甲方一般总爱要求“几十年不落后”,弄得建筑师使劲标新立异,结果弄得很难看。中国建筑不能再提创新了,基本功不强,再耍花招也不行。其实那也不是创新,创“怪”创太多了。

我们在做外交部办公大楼时也考虑了这些问题。它功能性很强,在艺术上也有一些余地,但不是很大,不能过分追求很多花样,应该体现它是一个对外机构,体现中国的地位,不是一般的出租办公楼,应该有一定的威严,还要考虑建筑所在的环境。正面,我们采取反弧状态。根据那里的位置环境,如果是凹的弧可能会聚风,形成一个小旋涡。反弧状能导风。外立面的形象和旁边的丰联广场一比就不一样,丰联一看就是出租楼。我们也没有过分追求传统。讨论方案时,也希望我们做大屋顶呢。现在做成的是有一些坡度的屋顶,能引起一些关于传统建筑的联想。不能强求结合传统。高层建筑不容易取传统的因素,中国传统建筑不高,强求就不合逻辑。做不好,不如不那样做。

强调标新立异会走向歧途。建筑应比其他行业的创新要谨慎,不像艺术家画的作品,人不喜欢可以不看它,建筑的特点是它占着一块地方,人不能不用它,不能不看它。

现在我们的建设速度快,很多问题来不及仔细研究。但现代中国人用现代的理念、现代的材料做了,基本的规则上不出问题,做的好了,会形成新的中国建筑;因为你骨子里是中国人,做实在的积累也会形成文脉的延续。

王澍(同济大学博士):建筑业里没人懂建筑,外行人倒懂

现在的中国建筑业是“三无”——无建筑,无建筑师,无建筑理论。因为我们经过了3次对建筑的破坏,1949年以前的战乱是一次,1949年以后的破旧立新是一次,改革之后好像城市都要变成新的城市,百姓自搭的,卫生条件差的,妨碍道路扩建的都要消失,但这里面有很多和生存有关的东西。这个破坏过程是和建筑业越来越专业化的过程伴随在一起的。专业化、制度化会使建筑退化。越是专业,费尽心机搞出来,却不像建筑。

建筑不就是造房子?造房子是人生活在世界中的方式,所有的建筑都是居所,都是遮蔽、围合、切割空间。造型是不重要的。这也是整个传统建筑的一个特点,立面都很简单,不像是经过设计,一栋和一栋也差不多。但里面的基本功能都有,而且在房子—院子—胡同—大街这样丰富的空间中,人的体验也丰富。所以,我反造型。

专业的空间概念也应该受到挑战,这种空间指空间造型的统一场景。所有的空间本是和人的活动联系在一起的,人在建筑中活动留下的痕迹是这个空间不可估计的价值,人生活在其中才与城市有所认同。很多老房子修补修补,可以保持一种连续性。这儿可以用上雷锋的话:新3年,旧3年,缝缝补补又3年。我给中国美院做“国际画廊”时,给我的地方是个旧礼堂,里面有坡度,有舞台,我保留了它,把里面拆了,在这个老房子里面套了新的两层楼,新房子和旧房子之间留60公分的距离,安放所有的管线,人可以进去检修,底层是9间房,走道和房子的宽度等同,房子都差不多,但又都不一样。二层又不同于底层,中间是大厅,没顶,直接接着老房子的顶。它是个画廊,不同的展览可能会有不同的要求,所以有一些滑板吊在那儿,可以随意分割空间。我们对生活的感觉发生在没有统一概念时,得有住户想象和创造的余地。我们的古代建筑就是用最简单的布局,放进生活的所有方面。

类型学很重要。大的建筑类型是千锤百炼的,凝聚了人大量的记忆、愿望,这些东西轻易不会变化,虽然功能有巨大变化。但要用最先锋的建筑语言创造,才能回到以往有价值的氛围中。按福柯说,就是把古老的事物用新的方法表现。对传统不能去分析,不要给它解释,再分析也不可能天真无邪地回去。要用一切艺术语言对它进行实验,才能让它活下去。

虽然我是学建筑的,专门做建筑的,但别说我是建筑师。我是工匠。我非常反专业化。在建筑文化中,除了专业方法之外,人以什么心情、什么情绪生活在世界里,这对房子氛围的影响比专业设计的影响要大。建筑向“傻瓜化”发展,给人留下发现和创造的余地不多,生活内容都是建筑师给设计的,住户成了跑龙套的。上一代人的气质,我叫它“在家的工匠”,大结构不动,细节修修补补,这种生活方式包含着本质上的质朴和乐观。我的实验的努力就是站在业余的立场很专业地做。我设计的东西像未完成的,那是精心策划的空缺,像管线、插销、拉手等细节都仔细设计,但从整体上看,你会费点脑筋——自己动手不是麻烦,是生活内容。作为建筑师,生活中最基本的东西才有权存在,什么审美的、艺术的私货就别往里塞了。

我对违章建筑很感兴趣。在杭州我看到一个住宅,住户都嫌厨房小,每家都把阳台扩大一点,用的材料各有不同,有砖的、木头的、钢架的、混凝土的,看上去非常好。整体的效果是大师的手笔。

马国馨(北京市建筑设计研究所副总建筑师):建筑要考虑的因素太多

什么叫接轨?什么叫世界水平?只要功能满足,结构过关,解决现在问题,就可以了。

建筑是个综合性的东西,它包含技术、艺术、功能,包含社会学、人文科学的内容,包罗万象。比如设计医院,就涉及医学中的很多问题,设计火车站,就涉及交通问题,人在这里的心情,人的流动规律、速度。一个“实用”包含的内容太多了,我不同意说来了个灵感就什么都能解决了。开始的火花只是个idea,在做活时,是一个不断分析,不断优选的过程。

建筑是集体性的创作。很多人说国外有大师,国内无大师。其实,所有的大师都是事务所的老板,事务所里所有人的劳动都挂在他的名下。我国是设计院体制,这也是一种很常见的体制,SOM也是这样的体制,它有那么多设计师,做出来的东西都叫SOM.。再说,本世纪早期还可以,现在,大师的时代过去了。我不求特别惊人,但想有所改进。

建筑师是花别人钱的。这就会受到很多限制,甲方的要求,长官意志。建筑不是一个特别痛快的工作。所以贝聿铭很挑甲方,是不是有品味。

我们在做建筑或评价它时,不要用别人的条件,我们和人家比当然有差距,但应该立足我们的社会条件,我们的生活,能做到这些,能体现了材料的循环运用,等等,就是好建筑。埃及建筑师法奇做的土著民族住宅,材料很当地,但很解决问题。建筑界评价也很好。

非要独一无二?很费钱,造价高。比如用很多玻璃,很多花样,维护费也高。大家只说“样子”怎么怎么样,对于我们的现状,有1万块钱怎么花好,这才是实在的。“样子”当然也很重要,一个新建筑总得有点新鲜感,但也要因地制宜,因材制宜,因时制宜。“样子”也不一定是考虑一种特定的样子,比如中国传统。建筑是为现代和未来服务的,再说,传统也是不断变化发展的。

设计奥体中心时,我借用了中国传统建筑中的一个因素,表示样子。中国传统建筑注重群体的组合,从故宫到民宅都表现为一个群体。做奥体中心是表现这种群体建筑的一个好机会,环境也好:66公顷,房子不多,草地多,布置了雕塑,每一个地方都有所考虑。也有轴线,有秩序,虽然和古建筑有点关系,但还是要做成一个新的环境。(但是现在已经没法看了,使用单位是破坏性使用,只从赚钱考虑,这儿堵上个门,那儿打开个门,这儿搭个棚子,那儿卖家具。)

首都“新机场”的设计和奥体中心又不一样,过去要讲究“国门”的外形,这个建筑由于是扩建工程,受到原来跑道、塔台的限制,外立面的高度就有限制,它长740米,宽340米,也只能趴在地上。考虑到人在这里都是匆忙的,下了汽车上飞机,或下了飞机去坐车的,所以我们非常注重室内设计。首先是于人方便的流程,空间、通道的设计怎么能让买票、登机、托取行李更方便,更快捷。同时空间有点新鲜感,让人感觉有趣味,很愉快,很亲切,不是很紧张的气氛,缓解旅行的匆忙感。

建筑有两种创作境界。一种是“从无到有”:现代建筑运动开始时有这种的,像柯布西埃这样一些大师,他们做出的东西以前从没有过,独一无二,让人耳目一新。另一种是“花样翻新”:虽然不是独一无二,但有所翻新,也是好的。

赵冰(武汉大学建筑系主任):建筑是大地上的书写

建筑,一方面是生活世界的一部分,它使我们在生活世界上获得立足点;另一方面,它与精神世界分不开,毕竟它是由内在理想构造的,是生活和精神二者激活的一个结果。

建筑的精神性包含着心性、灵性、理性到神性的转化过程。神性是一个完全物化的结果,理性是建筑观念的把握。接受西方教育的人容易在理性和神性上把握,东方人的精神是在灵性和心性上体现。

灵性和心性是我们现在的难点。灵性,空性,空灵的境界。心性是易学,阴阳两面,中国的儒道在这儿的发展虽然不同,但都是情感的体验。在具体做建筑时就是要把握“象”的出现,这个“象”在建筑中是当然虚的东西,然而特定的空间设计会唤起这种“象”的想象。

理性要把握的是整体的逻辑,从空间到形态找到一定的关系,比如,在一个建筑里组成轴线关系,或十字形结构,这是理性的把握。理性空间强调X、Y、Z,这种坐标空间忽视生命感。西方在这点上更突出,中国传统上对这不太关心。中国古代根本就没有architecture,没有独立意义上的个体建筑,都是一个以群落出现。

我们现在应该做的是把西方那种个体建筑放在群体的网中,这样来赋予个体一个意义。建筑应该超越理性。如何超越理性平(面)、立(面)、剖(面),超越笛卡尔坐标的空间概念?你说不按照它来做,那你怎么做呢?你说没法做么?可中国古代就没有按X、Y、Z的坐标,也做了。建筑就应该是活的,建筑不应该是一个实打实的“场”,应该类似个“气场”。虽然它有一个实在体,但是得把它当成一个“空白”来理解。中国古代就有这种理解,并不把它当成一回事,做起来几年,又可以拆了它,无所谓。这是一种空灵的境界,园林就让人有这种体验。园林当然并不算建筑,但其境界可以借鉴。

神性其实是从另一种意义上超越笛卡尔的空间。建筑有躯体性,建筑为人遮风避雨,但建筑可以是人与神之间沟通的中介,在其中应该能体验到人与神之间的关系。教堂是个例子,画下来就是个十字,教堂就在这十字架上体现了躯体性,人进入教堂就像进入了基督的躯体。倒也不非得是基督,我是说建筑是能有这种神性的,这种神性会带给人情绪、情感的体验。

我做的“变形金刚系列”建筑就是出于对这种躯体性的考虑。变形金刚最能体现躯体的变化。“仿佛系列”是在4个地方做的4个单体建筑,都是寺庙里的。佛讲什么都是空的,它把世界理解为幻化出来的,其实是虚的。我在做这种系列时就从感悟到某种飘逸虚幻的影象。在这儿找方案。这种妙化的过程就象书画时的动态,于是又开始做“书道系列”。中国的书法非常体现道的精神,那种天地人的意境,书法是全息的,能把宇宙性书写出来,建筑也可以作为“大地书写”来理解。比如我在黄黄高速公路的服务区就以“车”字做了一个建筑,当时就想,高速路嘛——车水马龙。“车”只是一个说法,造型是它激活出来的,在设计中当然还得有不断的调整、变幻。给南宁商业中心做的楼,依据的是“龙”字,以书写“龙”字来体现那种祥龙献瑞的气氛,很感性,也很大众。

理性的要求完整的逻辑,这个建筑要有一个中心,一个建筑是方的窗户就全是方窗户,为什么就不能有方的有圆的?可以的。我就采用不同的片段来穿插,各种片段并置。建筑是活的。

建筑不是简单的建筑,它和文化是全息关系,我们应该通过建筑给建筑更多的文化含意、精神含意。