东区生活

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

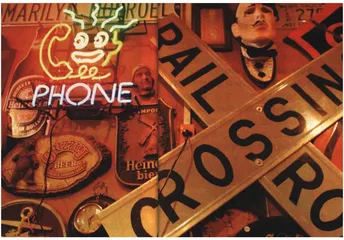

“豹豪”(Power House)酒吧

咖啡馆和化装舞会——东区夜生活的开场白

下午4点,北京东部最有名的两个时装街——个体摊贩云集的“三里屯”和“秀水街”,客人明显多起来。在长安街东段(建国门至大北窑)沿线的写字楼——国际大厦、赛特大厦、国贸陆续走出西装革履的白领,以及使馆区的工作人员和朋友相约在这一带的咖啡馆、西餐厅、冰激凌店。

相对于一天的“职场生活”,那是一个轻松的结尾;对属于“个人”的东区夜生活,那其实是一个轻松的开头。

5点钟,秀水街南端、临长安街的“大磨房”(法国面包店)里已经没有空座位了。

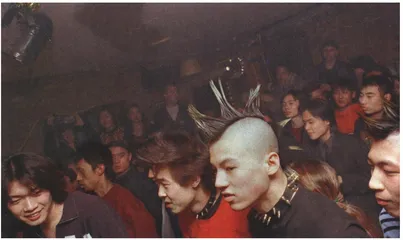

这个时候,使馆区北面、毗邻日坛公园的一家迪斯科舞厅里,一场化装舞会已经进入中场休息阶段。

“化装舞会是东区生活的重要风景。这里几乎每个月都会有化装舞会。”经常出入化装舞会的自由撰稿人林毅说。这个年轻人一年前来到北京,在东部租了房子,过起了时髦的北京东区生活。“今天的化装舞会是《Metro》杂志和香港著名的音乐电视频道Chanel[V]联手举办的。那个主持人是日本DJ。整个舞会通过卫星电视现场直播。够‘国际化’吧?”

《Metro》是以住在东区的外国驻华使馆人员、外国各媒体驻京的记者、商人为主要读者的英文杂志,除了报道北京的文化和社会新闻还提供各类消费信息,该杂志在东区的一些酒店、酒吧免费赠阅。一些与上述外籍人士有关系或者就是喜欢东区“夜生活”的中国人也喜欢从这份杂志上获取吃喝玩乐的信息。这些人大多能说一口流利的英语,有人还能根据谈话对象随时把英语转成法语、意大利语……他们主要是国际上著名的时装品牌的中国代理商、与时尚产业相关的跨国公司的高层管理者、使馆的中国工作人员、活跃在时尚前沿的传媒界人士。这些人是假面舞会的主要参与者。

“参加舞会的人扮相真是千奇百怪——还有顶着氧气瓶的呢!一些年轻女孩如果不说话,你根本分不清是中国人还是日本、韩国留学生,她们像是从时尚杂志走下来的似的,化妆和服饰的色彩造型很大胆,是近年时尚界流行的‘年轻风貌’。舞会也请来了专业模特,那天的是‘概念98’(模特经纪公司)的。有专业化妆师把她们装扮得个个香艳——大量运用粉红色和羽毛,脸蛋红红的像西红柿……舞会用灯光、烟雾刻意制造了一种远离现实的气氛,每个人都像‘浮士绘’中的人物。

5点半,在亦庄经济开发区的一家台资食品公司担任销售主管的华先生下班了,他开车驶向三里屯——他家住那儿,但几乎从不在家吃晚饭。今天,他照例和几个朋友相约,在一家常去的餐馆共进晚餐。7点钟,大家陆续到了。晚到的抱怨东三环(或者长安街东段)上下班高峰时“永远塞车”。

9点半,位于东部朝阳门的丰联广场里,大约有130人~140人正在“纽约音乐厨房”学习摇摆舞。两位年轻老师一个是来自纽约的华裔小伙儿,穿松松垮垮的格子衬衫,说美式英语;姑娘好像来自国内的高校,身材小巧玲珑,穿露脐的短小紧身胸衣和喇叭裤,自如地使用英语和汉语教舞。学习者有的是特意赶来、购票入场的(票价30元),也有的是刚刚在这儿用过晚餐的。丰联广场底层是超市、专卖店和餐厅,高层是写字楼。很多跨国公司的北京分公司设在这里。中国人、外国人大家手拉手,在烛光和晚餐的余香中共舞。华裔姑娘费晓和张迦安也来自纽约,她们是大学生,参加了一个暑假旅游团,来中国学习语言和文化。她们说纽约现在正流行摇摆舞。“纽约音乐厨房”其实是一家经营上海菜的餐馆,现在不失时机地请人在6月~7月隔周教授摇摆舞和拉丁舞。

10点钟,乐队开始了激越的演唱,“豹豪”(Power House)酒吧的气氛进入了高潮。这是自今年3月以来在北京生意最火的酒吧。室内的两层楼加上室外共410个座位都满了。华先生和朋友庆幸自己找到了座位。

空气里弥漫着享乐的气息,不喝酒可以,扎领带不行

“为什么人这么多还不断有人加进来凑热闹?人气在酒吧最重要。你看里边都没座位了,新来的客人还是不愿意到外边坐。大概只有不到1%的客人会说,‘人太多了我们得换一家’,大多数人还是喜欢人多——好像在寻找同类。”一个酒吧常客说。

前面提到的那位华先生也是豹豪酒吧的常客。“豹豪”的鸡尾酒在京城的酒吧中很有名,很多客人称是冲着酒来这家酒吧的。华先生却从来不喝酒。

“奇怪吗?我每次就是一听雪碧。我31岁,生活也挺有规律的,我每天早上7点准时起床。也不是特喜欢‘闹’的人,晚上10点乐队演奏的时候我可能会坐到外边‘透透气’。我去‘泡吧’的理由很简单,就是喜欢那种气氛,想放松。从1995年酒吧在北京形成气候那时起,我和朋友就常在三里屯一带玩。我喜欢的地方还有朝阳公园里的一家美式酒吧和三里屯的一家茶园。现在我是‘豹豪’的常客——几乎隔一天就去一次。我和那儿30%~40%的客人都是半熟脸儿。当然,放松得有个‘度’。我很看重酒吧的环境是否安定。我见过有的酒吧里动不动就有人喝多了打架,还有吸毒的。如果‘豹豪’这样我肯定换地儿。会不会和生意伙伴一起去酒吧‘联络感情’?不会。都是纯粹的朋友。紧张了一天,戴了一天的面具还不彻底放松一下?”

1995年~1996年,北京有一家非常“特别”的酒吧,“特别”不仅指该酒吧专做外国人的生意,还有它的室内陈设——墙上挂了一圈被剪下来的半截领带,它们以聪明的、令人难忘的方式提醒走进来的客人——这是“酒吧”而不是……一些外商、跨国公司的高层管理者结束了下午的谈判,穿着西装、打着领带走进酒吧。服务员迎上前去,一剪子把漂亮的领带剪成了两截,并笑着解释:“来我们这儿的客人都是冲着轻松的气氛来的。我们也不大欢迎西装革履的个人。”客人一听,也只好对着脖子下面剩下的那截“秃尾巴鹌鹑”叹口气:“这可是我最昂贵的一条领带!谁让我忘了换衣服呢!”就这样,这家酒吧总共剪了170条领带,最贵的一条价值1100美元。聪明的店家却在这种“破坏行为”中获得了170个“VIP客人”——他们用飞镖把剪下来的那截领带连同领带主人的名片一同扎在墙上。

东区的每一项时髦活动都指向“轻松”。“——这对性格内敛、压抑的中国人来说太重要了。在夜和狂欢的面具的掩护下,人们才敢直白地流露对享乐主义的向往。那个化装舞会从下午开始,傍晚的时候暂停,晚上再继续。大家中场休息出来的时候,太阳还没落山,刚才还尽情狂欢的人们站在阳光下脸上的表情都有点尴尬——特别是那个头饰像鸡冠一样高耸的女人在招手拦出租车时。”林毅说。

许云被朋友们称为“东区享乐主义的代表”,不到30岁,穿小摊上买来的衣服,开私家跑车。做生意挣了一笔钱就迅速把它花掉——从“纽约音乐厨房”到凯莱大酒店的“运动吧”……她不接受采访,对记者说:“有机会大家一起玩吧。”

酒吧业启动了东区的夜生活?

“豹豪”的晚班当班经理王飞每晚7点半工作到次日凌晨3点酒吧打烊。这个23岁的小伙子自称已经有9年的酒吧从业经验——见证了北京酒吧业从无到有再趋于成熟的过程。

“我上中学时就在课余去饭店的酒吧学习调鸡尾酒。这9年我先后在好几家酒吧做过,从调酒师到管理者。

“1990年初,北京出现了最早的三家酒吧——万龙酒吧、墨西哥餐厅,还有我做调酒师的西班牙酒吧。那时候酒吧的消费者主要是外国人,我收的小费都是外汇券。那时酒吧在国人眼里就是‘欧式桌椅、装饰加爵士布鲁斯’。1994年对北京酒吧业来说是重要的一年。一些年轻人开始把酒吧看作时尚的娱乐场所。有了市场酒吧就迅速发展起来。工体附近开了‘洗车酒吧’,三里屯南街有了‘咖啡咖啡’。Hard Rock(硬石)和Friday(星期五)在1996年前后出现,这几乎可以看作是北京东区酒吧业成熟的标志——酒吧发展类型化和规模化。前者指酒吧按照顾客的年龄层、国籍、酒吧的音乐等因素分类;后者是指像三里屯酒吧街这样的酒吧聚集区的出现。”

老话说“同行是冤家”,可王飞有不少酒吧业的朋友——酒吧的“类型化”让大家各有各的生意。王飞的朋友扈老板经营的“西乐”(西餐厅、酒吧)在凯宾斯基(德国酒店)对面,专做在京的外国人生意。在以中国人为服务对象的酒吧中,生意最好的就是王飞所在的兆龙饭店对面的“豹豪”和不远处酒吧街上的“男孩女孩”。后者在去年一度是北京生意最火的酒吧。今年,“豹豪”后来居上。

“豹豪”的常客年龄基本在30岁以上,品位相对稳定——“有点‘美式’、开朗活泼或者喜欢活泼气氛的人。主要是四类:40%是演艺界的,30%是来京做生意的,20%是公司的管理层人士。他们普遍接受80年代~90年代初的美国音乐,‘爱德蒙斯’、‘罕默’的音乐在我们这儿最受欢迎,再有就是一些只适合在酒吧放的音乐——比如黑人说唱(RUP)。迪斯科舞厅的黑人说唱?那都是经过电子合成的,只为追求跳舞的节奏,只有在酒吧里黑人说唱才能唱到人心里。”

“男孩女孩”是纯时尚的酒店,靠新潮音乐什么的吸引20岁左右的客人。

“‘酒吧街’不仅带动了这个行业的发展,也对‘东区生活’的形成和发展都起了重要作用。但它的地理位置可以说是选错了——选在了‘平民阶层住宅区’。另外,酒吧街的铺面普遍太小,隔音也差。客人索性坐在街边边喝边聊,喝得高兴了,聊天的声音就大了,甚至扯开嗓子唱起来。酒瓶子就在这个时候从对面街上飞过来。政府也挺为难的,去年不是传闻要取缔这条街吗?但没真这么干——毕竟这条街有了影响,他几乎是东区生活的一个标志——虽然现在最好的酒吧不一定在那儿。现在政府能做的就是让‘酒吧街’减低扰民程度,措施是禁止客人在街边喝酒。”

记者在两年前来这里采访时曾碰到两位住在酒吧街对面的大妈。一个愤愤地说:“对面的酒吧太闹腾不说,怎么还没厕所?那帮人喝多了就在我们的楼根底下撒尿!”另一个说这条街亮起来挺好的,以前这条街很僻静,她晚上出来遛弯特害怕。

夜深了,城市的一些街区还灯火阑珊,这的确是件赏心悦目的事,况且,那亮着的街区是很多追求快乐的人的心理寄托。

东区,像杯“鸡尾酒”?

“但一个国际化的城市应该有明确的、合理的区域划分,不同阶层的人居住在不同的区域互不干扰。每个区域又有自己的文化特征。”经常往返于北京和纽约之间的李先生说,“比如纽约,它是全美国最复杂、贫富最悬殊也是最有活力的城市。116街以上的‘哈莱姆’是黑人贫民区,贩毒等犯罪活动猖獗,晚上一般人不敢去那儿;‘皇后区’是新移民区,中国、墨西哥、西班牙移民们虽然穷但非常活跃。这里到处是小贩、餐馆,非常热闹——在美国中产阶级眼里那是一种‘贫穷的热闹’;第五大道附近、中央公园两侧是富人区——几乎全美国的富人都在那里有住宅,那里高档餐厅、酒店、商店林立,商店通常也就开到晚上7点。但橱窗会通宵亮着;时代广场是最热闹的地方,百老汇上演‘消费主义的戏剧’——就像好莱坞的电影,深受美国主流社会喜爱的戏,比如音乐剧《猫》起码演了20年。‘外百老汇’——百老汇周围的小街上有一些戏院,上演更有艺术价值的戏。城市的文化区域就是这样形成——一些穷艺术家开辟了一个地方进行非主流的艺术创作,这个地方渐渐被有钱人和主流文化吞没,变成主流文化区,穷艺术家再另辟蹊径……”

“东区”的形成是不是标志着北京正在合理地建构新的城市格局?

尽管争议多多,在过去的40年里,北京的内城还是无可挽回地被改造了——连同“西城住官宦,东城住富贾”的老北京内城的城市格局。无论如何改造,内城还是无法满足北京这个多职能城市的“膨胀”。80年代末申办1990年亚运会给北京城的“北扩”带来契机,高档公寓、写字楼和现代化体育娱乐设施构成的亚运村从一片荒野农田拔地而起。相比之下,“东扩”更有持续的后劲。“东区”也不仅是地理上的概念。如果说政府机构、院校和科研机构林立的北京西部、西北部是“沉思型”,东区则是“精力旺盛型”。

东区的活跃首先体现在经济上。去年,在北京的18个区县里,“东区”所在的朝阳区的地方财政收入全市第——17.3亿人民币。

北京朝阳区委的洪剑斌先生介绍:“1995年北京市政府颁布城市整体规划后,朝阳区政府也相应地为‘东区’的发展制订了规划,‘东区’将成为这样的‘概念区’;对外开放的窗口区——在原有的两个使馆区(日坛公园一片、三里屯一片)基础上在麦子店和酒仙桥建第三、第四个使馆区。市政府已经批了地皮。首都经济的发达区、功能完善的新城区——北京城市总体规划里提到了将把建外大街(建国门—大北窑)建成一条商业街。现在,这个商业区已经初具规模,新兴的朝内大街、东三环与之呼应——这里云集了五星级宾馆、高级公寓、外国金融机构、跨国公司、高档娱乐消费场所。在‘望京’,一个非公有制经济的试验区也即将出现……”

东区也在形成自己的文化。这是一种杂交的“鸡尾酒文化”。它最能体现这个时代的特征——有什么东西敢声称自己是纯粹的呢?各种元素混杂,泾渭分明又相安无事。也有学者说,这里的文化带有很重的“后殖民文化”色彩。

一家公关公司在东区的城市宾馆举办了一个“唐装派对”,要求穿看起来“非常中国古代”的时装。自由设计师阎冰冰的生意一下好起来,她和几个缝衣工为此几天没休息。现在,阎专做从“唐装”演变、改良的时装,生意奇好。外国人会把这样的衣服当作中国文化的象征带回国。中国白领丽人们也希望借着这样似是而非的时装表达自己似是而非的中国味道。据说中央电视台的女性节目主持人阿果在这里做了一件礼服,胸前绣了大朵的荷花——阿果愿意为它掏2000元人民币,她骄傲地把它穿到了法国,希望在法国人眼里,自己“非常中国”。

在三里屯的一些画廊里,老旧的绣片被镶在镜框里以超过200元的价格出售,有趣的是那些绣片原本是儿童的围嘴儿,依稀封存着鼻涕的气息。更有趣的是“三寸金莲”也被镶进镜框。

很多年轻人不愿意“想得太多”。很多北京姑娘会在东区的小店买一个亚麻底子、缝着绣片的“护照袋”。在她们暂时离开“东区”去国外旅游度假时,护照袋上已经褪色、断线的绣片是现代生活最漂亮、最有文化的装饰。

说东区是一杯鸡尾酒可能更形象。它把形形色色的时髦人聚集在一起,其中的每个人都无所顾忌地呈现自己的“颜色”,大家不一定会“混色”,每个人都在属于自己的那个层面,红绿绿绿层次分明,彼此相安无事又都能从中享受到快乐。 三里屯酒吧经验舞会鸡尾酒