油炸蚕豆,来一碟吗?

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

善于学习西方的中国乐队中一直没有纯正的布鲁斯乐队,多少令人有些惋惜。直到今年7月,北京京文音像公司发行了杭天的《我的心是油炸的蚕豆》,称之为“中国第一张布鲁斯专辑”。

杭天自己并不是很喜欢这个宣传语。他觉得有赶时髦(虽然是个老时髦)之嫌。虽然买专辑的肯定是些城市中人,但杭天最期待的却是:他家乡小镇上的某个敏感的孩子,一直都在模模糊糊地想着什么,有一天,“他突然听到我的歌儿,‘对!就是这个’。”

杭天来自开滦煤矿的一个工人家庭。差不多3年前,他还在北京的高校卖“打口”唱片,那是他大学里后3年的经济来源。杭天没想到它彻底影响了自己的生活,他在学校开始使劲地“扒带子”,要把这种音乐形式“模仿得比美国还标准”——这在《傻瓜》等初期歌曲中可以明显感觉到。1996年毕业后,他回家转了一圈又来到北京的酒吧,开始筹组自己的乐队。相比之下他是幸运的,一年多以后,中唱公司的领先工作室看中了他。“当然不是因为布鲁斯,”杭天说,“他们都没觉得这是国外的形式,因为很少听。”“我们是觉得杭天的歌词比较新鲜、现实。”制作人侯钧说。这个工作室以前的作品是尹相杰和《九妹》之类的流行歌曲。

艺术与生活可以没有任何直接关系,搞艺术也不必去观察别人,但他要善于观察自己。杭天在地下室住了一年多时间,派出所查暂住证时的咚咚敲门声给他很深的印象。“我在这儿工作,我就交了工资税,我骑车我就交了自行车税,为什么暂住证还要交费?或者交了,该有福利,但没有。”

杭天觉得中国多数乐队缺乏责任感,“他们看不惯很多人很多现象,但他们自己还是要做很牛的人。就是说,他们要做他们正在反对的那种人。”而杭天认为一种平民意识更重要,这可能正是他所以为的布鲁斯的精神内涵:悲观的认识,乐观的表现,劳苦大众在苦中作乐,如晚饭时加一碟油炸蚕豆,如歌中所唱的“有时候辣子鸡丁,有时候肉丝蒜苗”。在那首布鲁斯摇滚味道的《比比爸爸》中,杭天讲了5个完全相异的中年人,一份冷静,一丝嘲讽,更多却是对热闹而悲哀的世俗生活的关切。

问题是,人们愿不愿听他学生腔的总结。《我们都是快乐的牛羊》仍不脱崔健《一块红布》式的概念化比喻和知识分子立场;《我希望》因为缺乏结构和内在的张力,更像是对这个社会的一篇无奈的祷辞。反而是几首情歌,蓝调味道既浓,又有年轻人自在的敏感与随意,词曲都颇有新鲜之感。《还给我吧,我的时间我的钱》是其中最可能被传唱的一首,尤其是情感郁闷的年轻男人——“还给我吧,我的时间我的钱/我把一切都给了你/你这个女人不要脸。”

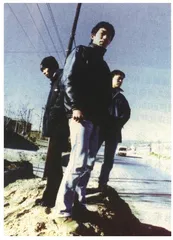

音乐已和谐只是不够老到,但杭天坚持认为搞布鲁斯是个捷径,这种西方现代流行音乐的源头音乐,使他更容易把握爵士、摇滚、Reggae等音乐形式的技巧,可以从容地用来说自己想说的话。歌词够率直,只是不够深入,但大量口语、俗语直接入词,使他的歌离我们的生活更近,更像我们久已期待却迟迟不来的中国主流歌曲中的一支。杭天是年轻的,年轻得像一个下乡知青(包括他的神情举止),但你无法预料他的前景,因为他够沉着。他从最底层往上看,从最简单的话说起,你知道他没法更低,只会更好。

说话

放映美国大片的夏天很沉闷;不放美国大片的夏天很无聊。

迷恋《还珠格格》,原以为看完《还珠格格》(续集)终于可以休息一阵儿的观众,发现自己还是可以找到别的电视剧可看——只要他打开电视机10分钟以上;不爱看《还珠格格》的人,总也找不到别的什么电视剧可看;还有人只爱看《还珠格格》,可能是因为它的环境离我们足够遥远,而感情又足够奔放,足够漫长。换句话说,它足够肉麻,——观众好久没看到这么肉麻的作品了。观众渴望肉麻。

美国今夏最火爆的两个片种,一是粗俗喜剧片如《Austin's Power》、《Big Daddy》和《American Pie》,它们相当于去年《我为玛丽狂》的续集,每部片子都要和小便的东西过不去——倒好,这也是肉麻的一种方式,人类本性需要。另一类是给成年人看的惊栗片,如《The Blair Witch Project》、《The Haunting》和《Deep Blue Sea》,就是要从头到脚地吓唬你,不像去年,先拿彗星唬你,再用飞船救你。

80年代,琼瑶女士为内地许多没有梦想的少女提供了梦想;90年代,她又为内地许多缺乏欢笑的平民提供了欢笑。她的故事里面有个坚硬的核,符合商业原则:经济越发展,人的需要越直接。 音乐杭天布鲁斯