《劳拉快跑》:跑出一片新天地

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

1997年有部德国电影,叫做《Bandit》,香港翻译成《碧波女郎》,讲某女子监狱里的一个摇滚乐队——名为Bandit——如何排练、越狱以及在警方追捕下逃亡的故事。这是一部干脆利落、夺人耳目的电影,至少等于摇滚MTV+警匪片+公路片。4名女性一个赛一个酷,在闹市公开演出,阻塞交通,待警方赶来时,振臂一呼“谁愿当人质?”台下应者云集。

德国人做事向来走极端,这就是一部女性主义与摇滚精神大胜利的电影,出自一位毕业不久的女导演之手。如果按影评家的眼光来看肯定找不出多少可圈可点之处,但它无疑很来劲。

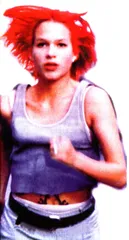

偶然的机会又看到一部德国片,叫做《劳拉快跑》,其形式与风格更加标新立异,大胆洒脱。故事简单至极,劳拉的男友弄丢了老板10万马克,必须在20分钟内还上否则性命难保。二人通完电话后劳拉就开始找钱。她跑啊跑,跑过柏林的大街小巷,跑进父亲的办公室,而父亲正和情人在一起;这边男友等之不及,准备打劫一家超市。影片分3段,每段是一种不同的结局,而过程则有着微妙的、偶然的差异。导演汤姆·提克威在这部电脑游戏般的电影中,动用了多种影像形式:录像、35毫米胶片、静帧、动画、黑白、彩色,甚至有“闪前”——相对闪回而言,劳拉在奔跑中撞倒了一位老妇,影片迅速用一帧帧静止黑白画面预告了老妇的不幸未来;另一段中劳拉恰巧没撞到老妇,老妇的未来又是另一种情形。提克威一点也不想用这些花哨东西来说事,他自认为《劳拉快跑》是一个经典结构:设置一个目标,安排许多障碍,最终一一突破。但真正引人瞩目的却是劳拉的快跑。这既是触发导演拍摄灵感的最初形象,也是全片最后象征性的景观。它给予后现代社会观众的启示是多重的:快跑;跑是一种生存状态;或者,做一天的英雄,哪怕做20分钟的超人。

撇开意义不谈,影像就是影像。今天,广告、MTV、故事片、动画片、电脑游戏等影像形式是彼此牵连的(从一国的广告就可以看出一国的电影水平),而它们之间的交互影响,是否正在令各自发生美学层面上的变动?如《劳拉快跑》中,多机位拍摄、快切镜头、快移镜头都已成为传统手法,而运用录像、动画、黑白片、静帧等手段也仍是一种视觉杂耍,但加上叙事结构的颠覆,以及给予观众的全新体味,所有这些已使它渐渐超出理论界说的范畴,在“来劲”背后另有他物。这和现代人的生活又是如此严丝合缝:导演提克威曾是电脑游戏的狂热者,17岁(他今年34岁)那年,他和一个朋友在一台《星球大战》街机上,创下连玩20个小时和2300万分的纪录。

《劳拉快跑》以200万美元的成本,成为去年票房最高的德国影片:1400万美元。突然间柏林满大街都是奔跑的红发女孩。连柏林市长也受了感染,用《劳拉快跑》的海报来做自己的竞选海报,只是把劳拉头像换成自己的。对此,汤姆·提克威童言无忌——这当然也是艺术家得以成功的重要因素之一,“他想使自己显得年轻有活力,但他实在是个最操蛋的蠢货,一个讨厌的、老套的、保守的超级大傻瓜,我们最没法认同的一个家伙”。 犯罪电影德国电影劳拉快跑电影剧情片爱情电影