女足:先是女子,后是足球

作者:苗炜(文 / 苗炜)

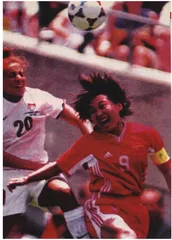

女足世界杯赛冠军决赛中,孙雯同美国队队员杜卡争抢(新华社)

关于女足的三道测验题

第一,中国女足的9号和美国女足的9号分别叫什么名字?第二,三届女足世界杯赛分别在哪里举行?第三,历届冠军是谁?能正确回答这三个问题的,就算是很关心女子足球运动了。

有没有难度大点儿的题目呢?这里有一个讨论题,女子排球、田径及网球选手的着装都有越穿越少的趋势。那么,为了提高女足的吸引力,能不能让女子足球运动员也暴露一些呢?她们穿着略显肥大的足球比赛服不好看。

这样的问题当然仁者见仁智者见智,但基本的一条是,穿得多有利于传球的准确性,50米外的长传,看清楚是个红衣服就行,而肉色比衣服颜色更多时,传球队员就会有所迟疑。

这样的讨论题是否无聊呢?未必。在女足世界杯开战之初,温布尔登大赛激战正酣。女子网球在最近几年吸引的注意力越来越多,温布尔登大赛又冒出了两位天才少女,这项运动多多少少靠那么点儿性魅力,那些女孩子年轻,身材匀称,说话乖巧,有性格。相比之下,女子足球选手略显粗壮,缺乏魅力。

注意力资源,这个经济学名词近来颇为流行,用它来解释职业体育非常恰当,一个体育项目占据的注意力资源越多,它就越能拉来赞助,提高奖金,女子足球运动在全世界面临着同样的一个问题——怎样去拓展自己的注意力资源。这是一个非常严肃的问题。

关于女足的一道判断题

女人踢足球不可能像男人那么好。这句话是对是错。

第一种回答,此判断正确。据统计,20世纪,女子运动成绩的总体上升水平要高于男子,按照发展曲线,到21世纪,绝大多数田径及游泳项目,女人的成绩要比男人更好。但是,谁都知道这种曲线并不可靠,至于在对抗性的项目中,女人跟男人相比更不可思议,中国女足拿了世界冠军也不可思议,中国女足拿了世界冠军也不可能战胜从未冲出亚洲的中国男足,女人踢足球不可能像男人那么好。

第二种回答,此判断错误。这句陈述根本就是“政治上错误”。它是典型的歧视语言。

“黑人比白人更喜欢犯罪”。这是典型的种族歧视语言,“美国人都是混蛋”,这也是种族歧视语言,“女人踢足球不可能比男人好”,这是性别歧视。尽管事实上,黑人犯罪率可能比白人犯罪率高,美国人混蛋居多,女人踢球比男人差,但是,不能从种族、性别、国家这样的概念上做出整体性的判断。

应该用女性主义的角度来看待足球,你是否喜欢女足,并不取决于你如何看待足球的技战术,而取决于你如何看待女人及女人从事运动。

挪威队10号后卫梅德伦在攻入加拿大队一球后搞了个“拉瓦内利式”的庆祝动作,撩起球衣露出肚皮(里面穿一件很大的运动型文胸)蒙住脑袋狂奔。这一举动成为花边新闻(男足运动员在场上脱到只剩内裤时才能构成花边新闻),她说:“我并不认为只有男人才可以这样干。”这句话是典型的女性主义的语言。

女性的光辉

朱莉·福德

1997年3月,美国女足队员朱莉·福德前往尼泊尔和巴基斯坦,考察那里的足球生产状况。世界上90%的手工缝制足球都出产自那里,生产过程中大量使用童工的现象在那一年被披露,作为锐步公司的签约明星,朱莉·福德要去那里确认,她所宣传的产品在生产时没有使用童工。这一年,国际足联将“公平竞争奖”授予朱莉·福德。

她在巴基斯坦结识了一位22岁的女工卡利达,而卡利达随后成为当地妇女工会的领导人之一。卡利达给朱莉·福德写信说:“我是一个简单的女人,单纯而诚实,你的鼓励让我知道该为什么而争取。”

使用童工缝制足球,这不是什么秘密,阿迪达斯、耐克、安宝等品牌的足球绝大部分来自巴基斯坦,但从来没有一位男性足球明星到巴基斯坦贫困的乡村走一遭,跟那里的人聊一聊。

朱莉·福德有何感触呢?她说:“每一个美国人都应该到第三世界国家去一趟,看一看那里的生活状态,这样他就不会再抱怨美国了。”

美国女足的队员们大多被树立为“模范青年”,赞扬她们的文章和中国媒体上赞扬中国女足的文章非常相似,关键词如下:为事业(或梦想)无怨无悔,刻苦训练,不计报酬只知奉献,对自己要求严格,还有,家庭幸福。

事实上,这些关键词构成了单纯的体育精神。女子足球运动在全球均处于一种半职业或业余状态,所以才会拥有较为单纯的体育精神,或者称为“业余精神”,在体育日益成为赚钱的大型娱乐项目时,这种精神难能可贵。

美国人有点石成金的本领吗?

美国人搞洛杉矶奥运会,使奥运会成为赚钱的商业机器;搞亚特兰大奥运会,使商业化更上台阶。那么,能不能通过女足第三届世界杯使这项赛事成为一个赚钱的、人人愿意举办的活动呢?

难。1999年1月,ABC电视台宣布将现场直播女足世界杯所有赛事,这被认为是提升女足在美地位的重要举措,本届世界杯非常成功,但4年之后未必能更成功。

美国人的体育消费能力惊人,每年花在体育运动上的钱超过1000亿美元。7月,美国一家杂志统计,全美4000万青少年从事各种体育活动,打篮球的孩子达1200万,踢球的接近700万。这700万人中有相当一部分是女生。

该杂志介绍了新泽西州一对唐纳利姐妹,姐姐15岁,妹妹13岁,都踢足球,家里为每个孩子每年付出3000美元,参加俱乐部训练,到处打比赛。这样的消费能力、这种对体育的热衷才为女足形成了市场。

美国女足头号球星米亚·哈姆,年收入100万美元,主要来自于广告,与她签约的有耐克、佳得乐运动饮料等大公司,这些公司看中的是消费市场,而非女足联赛之类的比赛市场——女子足球,这项运动不挣钱,但这种时髦有钱好赚。

唐纳利姐妹每年至少有50场正规比赛,而她们的教练,终其运动生涯也只踢了50场比赛,由此可见这种热潮攀升的速度。本届世界杯在美国掀起的热闹劲儿不会给别的国家带来更多的好处,各国如何开展女子足球运动是要走自己的道路的,米亚·哈姆不是乔丹,乔丹能推动篮球在世界上的发展,哈姆推动不了女子足球。

中国女足,悉尼再见

在中国女足出征世界杯之前,北京女足爆出一条新闻:全队借钱去打比赛。而在女足跨越美国东西部奔波作战之时,中国足协正为筹措全国女子足球超级联赛拉赞助。

从积极的方面理解,这种尴尬是一件好事——体育走向产业化,不能随便花费纳税人的钱。然而,世界足球冠军队,这是体育中无与伦比的荣誉,哪怕是女队。中国女足自1982年组建以来一直跻身于世界一流球队之列,按照足球特有的规律,她在可以预见的将来应该永远保持在这个档次上。

如何保持中国女足的发展,这是体育管理层要考虑的问题,而一些表面上与足球无关的问题也值得思考——妇女地位的提高与女性意识的觉醒。

我们最重要的体育消费是什么呢?大概是看电视付的电费。这是句笑话。事实是在体育消费行为中,女性所占的比例很小。我们的体育,太多教化功能,太少娱乐功能,具备了一定的观赏性,但没有多少消费性。没有哪个女孩子看了比赛后能买上一套比赛服和一只足球去亲身体会一下什么叫作体育。

女子竞走、女子中长跑、女子排球、女子柔道、女子举重乃至女子足球,这些赢得最多荣誉乃至形成中国体育所谓“阴盛阳衰”局面的项目,她们有什么共同之处吗?如果有,那很可能是“忍耐”这两个字,是女运动员比男运动员更能忍耐。

这两个字体现了一种很顽强的生命力,但却不是一种张扬的生命力;体现了一种传统,而没有指向未来。