20世纪核弹与人

作者:三联生活周刊(文 / 舒善)

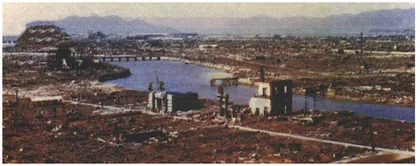

遭到原子弹轰炸后的广岛

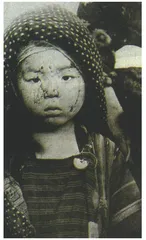

长崎一日本女孩的面部被原子弹的光辐射烧伤

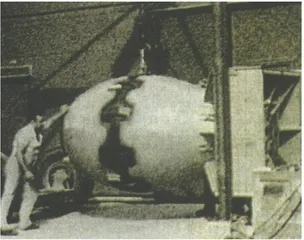

第一颗原子弹

1945年是二次大战结束的一年,政治风云瞬息万变。4月16日,苏军进攻柏林。4月30日,希特勒饮弹自裁。5月8日晚12时,德国无条件投降仪式在柏林正式举行。7月17日至8月2日,美苏英三个首脑在柏林郊外的波茨坦举行会议。就在会议开幕的前一天——7月16日清晨5时30分,世界上第一颗原子弹在美国新墨西哥州的沙漠地区爆炸成功。当时,负责研制的首席科学家R·奥本海默(Robet Oppenheimer)和此项计划——代号为曼哈顿工程的领导人格罗夫斯(Leslie R.Groves)将军及费米等领导成员都等候在离试验区10英里以外的掩体里。爆炸瞬间,奥本海默紧抱着掩体里的柱子。最初的闪光好像没有固定形状,约半秒钟后,出现一个平底朝下的半球体火团,呈鲜艳的黄色,宛若升起一半的太阳,但有太阳的两倍大。顷刻间,这个光亮的火团开始膨胀升起,从火焰的大旋涡中冒出一根较细的光柱,在不到一秒钟内就升到8000多英尺的高空,接着,细光柱的顶端好像蘑菇似的向外翻成厚厚的伞状,颜色光亮,伴以幽灵般的淡蓝色,随后,那灰烟变成一根升腾的旋转圆柱。5时30分的瞬间,发射场的温度高达1亿华氏度,等于太阳表面温度的1万倍。30秒钟后,一阵飓风,伴以震耳欲聋的吼声,从沙漠袭来。当科学家们可以安全进入现场时,他们发现发射区1英里内的所有生物全都荡然无存。离发射场800米的一座32吨重的钢塔成了一堆扭曲的废物。发射场周围800米的沙粒被融化成玻璃体,绿色透明似翡翠。事后的测算表明,这次爆炸试验为1.86万吨梯恩梯当量,是预期的4倍。

第二天,美国陆军部长史汀生专程飞抵波茨坦,向总统杜鲁门面陈爆炸试验的全部详情。7月24日,在全体会议后三国首脑等候汽车时,杜鲁门未带翻译独自走近斯大林,通过苏方翻译对斯大林说,“美国已经试验成功一种威力很大的炸弹。”斯大林听后,并未表现出特别的兴趣,只是淡淡地一笑说:“希望好好用它来对付日本。”其实,苏联从1942年6月就已开始研制原子弹,并对美国的曼哈顿计划了若指掌。关于美国研制原子弹一事,斯大林比杜鲁门知道得还要早。

美国决定对日本使用原子弹,其动议决非在原子弹试验成功之后,而是早有打算。1945年4月1日,美军在日本冲绳岛登陆,作战82天,阵亡1.25万人。冲绳虽被攻克,但美军也切身领教了日本的武士道精神。若以冲绳之战为例,盟国估计,若要征服日本全部本土,总兵力需要153.2万人,美国可能要付出50万人的代价。美国高层人士认为,倘若首先使用原子弹,情况或许大为改观。

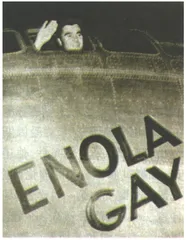

1945年8月6日上午8时整,3架美军B-29飞机出现在广岛上空,其中一架由大队长保罗·蒂贝茨(Paul Tibbets)亲自驾驶,机身上写着他母亲的名字“埃诺拉·盖伊”(ENOLA GAY)。弹舱内装载着一颗4吨多重的原子弹。8时15分,广岛的主要标志相生桥进入瞄准器,投弹手菲莱少尉把原子弹从大约1万米高空投下,借助尼龙制的降落伞徐徐下降,以使投弹飞机有足够时间脱离现场。43秒后,随着一道紫白色的耀眼闪光,在飞机飞离360英里后还能看到从地面升起的巨大蘑菇云。爆炸后2分钟内,该城6万余人死亡,至1945年底共有14万人丧生。8月9日,美军第二次用原子弹袭击日本长崎成功,使该市的7万居民先后死亡。8月15日,裕仁天皇亲自在电台上向全国广播无条件投降的诏书。

广岛和长崎被彻底摧毁,是由于原子弹的5种主要效应:冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和电磁脉冲。

波尔和费米的故事

全世界拥有核武器的国家

正式承认有核武器的国家

事实上有核武器的国家

已停止核武器发展计划的国家

(上图)运装轰炸长崎的原子弹

(右图)向广岛投掷原子弹的机长保罗·蒂贝茨

1943年10月的一个夜晚,一架没有任何标记的蚊式双引擎飞机从瑞典斯德哥尔摩附近的荒废机场扶摇直上,飞向高空。在经过改装的弹舱内坐着一位年近六旬的老人,他就是著名丹麦物理学家、1922年诺贝尔奖获得者尼尔斯·波尔(Niels Hendrik David Bohr,1885~1962)。飞机很快上升到必须吸用氧气的高度,但氧气没有和波尔的面具接通。他在黑暗中失去了知觉。波尔为何遭此厄运?事情还得从头说起。

1932年,物理学发现了正电子、中子和重氢,大大增加了人类对原子核的了解。时至20世纪30年代中期,核物理学成了热门。1939年初,德国化学家奥·哈恩(Otto Hahn)和他的年轻同事弗·斯特拉斯曼(Friedrich Straβmann)发表论文,宣布他们在1938年底发现了中子能促使铀原子一分为二(重核裂变反应),从而揭开了20世纪研制核武器的序幕。但在核物理学领域内,波尔的研究仍处于世界领先地位。1938年至1939年间,波尔在美国同爱因斯坦合作,完成了解释原子核裂变现象和裂变碎片具有放射性的实验。不久他又揭示了铀的复杂现象:只有同位素铀235才能由慢中子引起裂变;而半度同位素铀238则不能。这种差别仅仅是由于两种同位素所含的中子数不同。这个发现指出了能释放出巨大核能的链式反应的可能性。但正值此时,整个世界都已卷入二次大战的漩涡。1940年4月,德军占领丹麦,波尔落入德国人手中。由于波尔一贯主张把自己的研究成果公诸于众,即使在德国占领丹麦之后,他仍不改初衷,继续向德国人讲授原子的威力,这使英美两国万分焦急,深恐德国抢先制成原子弹。美国总统罗斯福询问情报人员:“有无可能把波尔从德国人手中夺过来,让他参加曼哈顿计划?”英国首相邱吉尔也亲自部署争夺波尔的秘密行动,劝说他为盟国效力。但波尔天真地反对一切暴力,甚至想托人或直接找希特勒进言,劝他停止战争和迫害,所以他起初拒绝逃往盟国。直到德国法西斯的恐怖浪潮席卷整个丹麦,直接威胁到他的实验室,波尔才决心逃亡。德国总部获悉后立即下令:逮捕波尔!盟国抢在法西斯之前,抢到了波尔。几十分钟后,蚊式飞机降落在英国爱丁堡附近的一个空旷机场。5天后,波尔会见了邱吉尔。他违心地同意加入美国研制原子弹的行列。他说:“时代不好,为了抢救一个国家最宝贵的东西,我只得违背自己信奉的原则。”

恩里科·费米(Enrico Fermi,1901~1954)是意大利著名物理学家,由于中子核反应的发现而于1938年获得诺贝尔奖。是年,意大利颁布了法西斯的种族歧视法。费米的妻子劳拉·卡蓬是犹太血统,安全受到威胁。1938年11月,费米利用去瑞典接受诺贝尔奖的机会,携带家眷离开意大利,并于1939年1月抵达纽约,1944年加入美国籍。

1939年,尼尔斯·波尔在美国时曾把铀裂变的发现告诉费米,于是费米立即着手探索核裂变链式反应的可能性。在他的领导下,芝加哥大学于1942年12月建成了世界上第一座利用浓缩轴和重水的可控核裂变链式反应堆,首次实现了可控的核裂变链式反应。这一成就为美国研制原子弹成功奠定了基础。1944年9月,费米参与曼哈顿计划的工作,1945年7月16日,参加了世界上第一颗原子弹的爆炸试验。1946年初,费米重返芝加哥大学任教,转入粒子物理的研究。后来成为著名物理学家的杨振宁、李政道、M.盖尔曼和O.张伯伦等,都先后在这里深造过。1954年11月29日,费米因胃癌溘然长逝,年仅53岁。

冷战中的核军备竞赛

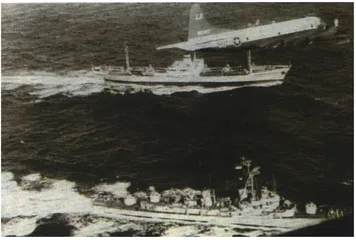

在1962年古巴导弹危机的最后一分钟,苏联决定从古巴撤走核导弹,美国飞机在空中监视

1945年4月16日夜晚,一支美国机械化部队穿过浓烟火海,直奔德国莱茵河畔科布伦茨(Koblenz)近郊的一个小镇普法芬多夫(Pfaffendorf)。小镇上仍有少数德军在负隅顽抗。盟军飞机对小镇轮番投掷照明弹,却没有投下一颗炸弹。第二天凌晨,小镇一落到盟军手中,美军立即前往山脚下一幢并不起眼的小石屋,一名军官向一位须发雪白、精神矍铄的老人递上一封信,老人阅后随即对军官说:“请代我向爱因斯坦博士表示谢意。我反对希特勒,不过我不想迁往美国定居。”话音刚落,就要关门。军官只得请求说:“能否请先生在这个本子上签个名?”老人挥笔写下“M.V.劳厄”(Max von Laue)。他就是德国著名物理学家、1914年诺贝尔奖获得者。1920年,劳厄在柏林大学创建了世界上第一家理论物理研究所,为爱因斯坦后来研究相对论提供了有利条件。他还根据量子论,从事过原子裂变的理论研究,是世界上研究核裂变的第一位学者。尽管他并不同意去美国,战后不久,还是连同0.哈恩、W.海森伯和其他几名德国核物理学家共10人先后被盟军“请”到英国,约一年后才被送回德国。

W.海森伯(Werner Heisenberg,1901~1976)早年在哥本哈根进修,是尼尔斯·波尔的学生,1932年获诺贝尔奖,以表彰他提出在量子力学中测不准关系这一重要原理。二次大战前夕,他接到服役命令,要他到国防部报到,任务是研制原子弹。据海森伯1967年在同德国《明镜》周刊的谈话透露,虽然他本人和铀研究小组在1941年秋已在理论上达到“可以真正制造原子弹的水平”,但由于空袭和电力、物资匮缺等原因,研制工作进展缓慢。眼看不可能在短时期内实现,纳粹当局早在1942年6月就已放弃把研制原子弹的计划纳入优先考虑之列。盟国担心德国抢先制成原子弹的忧虑是没有根据的。

苏联在1941年6月德军入侵前,曾为研制原子弹做过一些工作。战争爆发后,工作中断,1943年初才在И.В.库尔恰托夫的组织领导下逐渐恢复,并在战后加速进行。1949年8月,苏联首次进行原子弹爆炸试验获得成功,打破了美国的核垄断。于是杜鲁门总统于1950年1月下令加速研制氢弹。1952年11月1日,美国进行了以液态氘为热核装料的氢弹原理试验,爆炸威力达1000万吨以上,但该实验装置重约65吨,不能用作武器。1953年8月,苏联进行了以固态氘化锂6为热核装料的氢弹试验,使氢弹的实用成为可能。1956年苏联第一次公布库尔恰托夫是苏联科学院原子能研究所所长,表明他是苏联研制核武器无可争议的首席科学家。

在美国,爱德华·特勒(Edward Teller,1908~)被誉为“氢弹之父”,他原是匈牙利人,出生于布达佩斯,1930年在莱比锡大学完成关于氢分子离子的博士论文,指导教授是W.海森伯。1935年特勒移居美国,6年后成为美国公民。1941年,特勒联合费米等人,协助奥本海默完成了美国第一颗原子弹的研制工作。为促进美国核武器的进一步发展,特勒于1951年和世界第一台回旋加速器发明人、1939年诺贝尔奖获得者E.O.劳伦斯(Ernest Orlando Lawrence)一起在加利福尼亚建立了放射实验室。据悉,正是由于特勒和他的同事们共同发现了可行的方法,才使1952年美国第一颗氢弹试验爆炸成功。但他在氢弹及氢核聚合方面的研究至今仍属保密。氢弹的杀伤破坏因素与原子弹相同,但威力比原子弹大得多,可达几千万吨梯恩梯当量。

1945年后,核武器技术不断发展,体积、重量显著减小,战术性能日益提高。美国1963年服役的155毫米榴弹炮的核炮弹,长度不到1米,直径只有15厘米,重量约54公斤,当量在1000吨以下。此外,核大国还研制生产了中子弹(neutron bomb),这是一种以高能中子辐射为主要杀伤因素的低当量小型氢弹。各种核武器都具有冲击波、光辐射、核辐射等杀伤因素,但中子弹的核辐射效应大大增强。例如,一枚1000吨当量的中子弹,在距爆心800米处的核辐射剂量,是同一当量纯裂变武器的20倍。对付集群装甲目标,中子弹不失为一种有效武器。它能有效地杀伤敌方战斗人员,对附近建筑物的破坏作用却很小。1977年美国批准生产中子弹。1980年法国宣布进行了中子弹试验。1981年美国下令生产和储备“长矛”导弹的中子弹头和203毫米榴弹炮的中子炮弹。据联合国资料,苏联也曾试验过中子弹。

但是,尽管核大国已拥有可供使用的各种战略和战术核武器,自1945年使用过两颗原子弹以来的半个多世纪里,人类并未使用过任何核武器。战略家们认为,当年是在日本没有核反击力量的情况下,盟国才得以用原子弹提前结束二战。今天,核武器仅仅是作为政治对抗中的威慑力量,因为任何一个国家一旦首先使用核武器,也就意味着自身的灭亡。政治家其实对核战争毁灭性的破坏认识得比军人更清楚。美国总统杜鲁门在战后的最初几年里拒绝向自己的将军们提供有关美国拥有多少核弹头的任何情报。大国之间的核威慑力量愈趋向平衡,核战争的危险就愈小。核大国出于本国的利益,都避免把政治对抗推向极端。这就是为何当年被包围的西柏林能够始终是一座自由城市。1956年匈牙利事变和1968年布拉格之春时,西方眼看着苏联坦克长驱直入。当美国1965年直接干预越南战争时,苏联只向自己的盟友提供间接的援助;苏联1979年出兵阿富汗时,美国也只悄悄地用武器和金钱帮助在阿富汗的反苏派。最典型的事例是1962年的古巴导弹危机。这年10月22日,肯尼迪宣布,美国有确凿的证据表明,苏联正在古巴建造进攻性导弹基地。但肯尼迪否决了立即对这些设施进行打击的方案,他只下令对运输军事装备到古巴的苏联船只实行海上封锁,同时扬言,一旦封锁遭到抵制,就进行报复。赫鲁晓夫在考虑了是否接受美国的挑战后,决定命令护航舰队返回,并同意拆除古巴的导弹基地。美国则许诺不入侵古巴,并在事后从土耳其拆除美国的导弹基地,从而避免了美苏之间的对抗不断升级的危险。

为保持相应的核力量,据美国华盛顿布鲁金斯(Brookings)研究机构1998年计算,美国为核军备迄今已耗资近6万亿美元。前苏联虽然以自己强大的核军备也争得了超级大国的地位,但庞大的开支也无疑对苏联国内濒临崩溃的经济构成了很大影响。

已故赫鲁晓夫在他的回忆录中写道,当他1953年9月第一次获悉核武器的毁灭性破坏力后,夜不成寐,他写道:“当我明白,我们永远不可能使用这种武器时,我又重新睡着了。”已故肯尼迪在他接掌总统职权之后不久的1961年夏,也为核武器的巨大杀伤力所震惊,他曾感慨地说过这样一句话:“我们毕竟是人!”

20世纪核军备竞赛编年史

俄国在诺格鲁德拆卸核导弹

1938年 德国化学家O.哈恩和他的年轻同事F斯特拉斯曼在这年年底发现铀原子核裂变现象,1939年初他们发表论文,公布这一发现。

1942年 意大利裔美籍物理学家E.费米在芝加哥大学的世界上第一座利用浓缩铀和重水的链式反应堆中首次实现了可控的核裂变链式反应。

1943年 美苏之间的核军备竞赛开始。两国都致力于发展第一颗原子弹。美国物理学家R.奥本海默主持研制美国原子弹,代号为“曼哈顿工程”。

1945年7月16日 早晨5时30分,世界上第一颗原子弹在美国新墨西哥州阿拉莫戈多附近的沙漠地区爆炸试验成功。

1945年8月6日 美军向日本投掷的第一颗原子弹这天上午8时15分在广岛爆炸。这颗代号为“小男孩”(Little Boy)的“枪法”型铀弹,长约2.5米,直径0 71米,重约4.1吨,威力约1.35万吨梯恩梯当量。

1945年8月9日 美军向日本投掷的第二颗原子弹这天上午11时2分在长崎爆炸。这颗代号为“胖子”(Fat Man)的“内爆法”型勃列日涅夫(右)和卡特(左)1979年在维也纳签订美苏第二阶段限制战略武器条约钚弹,长约3 3米,直径1 5米,重约4.5吨,威力约2.2万吨梯恩梯当量。

1949年 随着苏联第一颗原子弹的爆炸,美国的核武器垄断地位宣告结束,英国自1952年起拥有核武器,法国自1960年起、中国自1964年起也分别拥有核武器。印度于1974年首次爆炸一颗核弹头获得成功。

1952年11月1日 美国在太平洋马绍尔群岛首次爆炸氢弹弹成功。

1953年夏 苏联首次爆炸氢弹成功。

1963年8月5日 美英苏在莫斯科签署《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》(简称“部分禁止核试验条约”)。

1968年 6月12日联合国大会通过美苏提出的《防止核扩散条约》。7月1日美英苏及其他59国代表,分别在华盛顿、莫斯科和伦敦签署该条约。

1972年 美苏签订第一阶段限制战略武器条约,包括《限制反弹道导弹防卫系统协定》和《限制进攻性战略武器的某些措施的临时协定》。

1979年 6月15~18日美苏首脑卡特和勃列日涅夫在维也纳会谈并签订美苏第二阶段限制战略武器条约,但未获美国参院批准。

1987年12月8日 美苏首脑里根和戈尔巴乔夫在华盛顿签署《全部销毁两国中程和短程核导弹条约》。

1991年7月31日 美苏首脑布什和戈尔巴乔夫在莫斯科签署《美苏削减进攻性战略武器条约》,规定双方在7年期限内,将分别削减约30%的进攻性战略核武器;7年期满前,双方拥有的核武器限额为:

·核弹头不超过6000枚

·运载工具不超过1600件

1993年 《美苏削减进攻性战略武器第二阶段条约》预期双方分别削减约60%的进攻性战略核武器,重要规定有:

·战略性运载工具上的核弹头枚数为3000至3500

·洲际导弹不再安装核弹头

·销毁所有重型地对地导弹

·潜艇上的导弹核弹头最高限额为1750枚

·2003年全部完成条约的规定

1998年 印度和巴基斯坦拥有核武器。