家园

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

贺小雷的牧场

梦想

1986年,贺小雷与几个志同道合的伙伴来到新疆乌鲁木齐北部一个叫五家渠的地方,承包当地生产建设兵团的一块土地,开始建设自己的牧场。为了表示自己坚定的信心,他甚至把工作关系调动到新疆建设兵团组织部。

结果没有人理解他,已在当地落户的知青都在纷纷想办法回城。有人怀疑他是不是犯了罪要到那里去躲避风头。

贺小雷童年曾随父母下放农村,“我喜欢农村生活。上学时不喜欢学习,对学工、学农、学军充满兴趣。”他在北大德国文学专业上学时,去了一次新疆,回来后开始向往牧场。毕业后,他换了3个工作,“这一切加快了我实现梦想的速度”。

贺小雷是满怀激情去的。“我父亲曾经写过一首诗,《西去列车的窗口》,讲上海知青支援新疆建设。我告诉他们,我是新一代的移民,现在虽然是商品经济时代,但仍然需要用劳动建设新的家园。我们当时设计得很好,梦想着建立一个生态农场,并召集了一些学农业和管理的大学生来农场工作。”

牧场在青格达湖畔,风景很好,贺小雷和同伴们用自筹的七八十万元开始了家园的建设。“牧场取名为西坞,有全然、纯粹的含义。我们开垦了一些荒滩和盐碱地,种油料和粮食作物,把它们的秸秆氧化制成饲料饲养牲畜,种植牧草提高地力,畜粪用来养鱼。我们竟然查到了一些数字——六七十年代国家共修了多少水库,因修水库撂荒了多少土地;如果国家把这些土地利用起来,会增加多少效益……我们是想把它当作一个课题来研究的。”

一年后,除了贺小雷,大家都返回了北京。

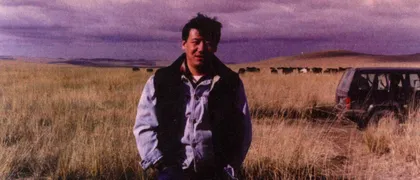

贺小雷在新疆待了7年。“我成了北疆活地图,开车转遍了那里的兵团农场、牧场、矿区。我和牧民是朋友,跟他们一起喝茶,学习如何看马、相牛。摸一摸牛,我能估计出它的重量,相差不到10斤;还能看出有没有病,能长到多大。

“新疆的路太长了,两边的风景单纯得要命。但两边来来往往的是采油和开矿的车,以及来自东部的移民。每个人都渴望富起来,所以拼命开发矿产和油田,砍伐森林,挖取药材,捕杀野生动物。没有人关心居住在这里的牧民和他们的文化,他们是最好的资源,能够创造出新的价值。”

从大牧区收购牛,育肥,卖给屠宰场,这个过程不再令贺小雷激动;他渴望做一些“唤醒”的工作。他四处游说,准备办“天山牧人节”和骑马拉力赛。某一个环节出现了失误,功亏一篑。贺小雷回到北京,在酒馆里泡了一年多。“脑子都喝坏了,以前的事躲在脑子里很远的地方,至今都不愿说得太详细。”

1994年,贺小雷把北京旧有的一个小马场扩建成1000亩的牧场。这一次他知道了梦想和现实的关系。

牧场新年音乐会招贴画

现实

贺小雷现在在北京的牧场位于首都机场附近,在此地他还有3000亩农场,种植农作物以维持牧场的存在。牧场里设立了中国第一个室内马术场和专门进行“超越乡村障碍”的练习场。他希望当中国承办奥运会时,马术比赛能在他的牧场中进行。

每年元旦,牧场要举行新年音乐会。

“我以前战斗气十足,如今现实多了。牧场仍然是我的理想,是我精神上的回归。”

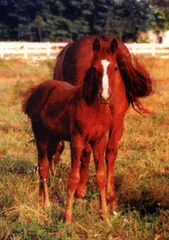

马

“马的属性是上帝造的。它无时无刻都表现得很高贵。我的一匹马被利物划破肚皮,临死前它几度站起又卧下,直到眼睛里失去最后一道光芒。”

贺小雷是全国马匹育种委员会委员。“我有一个梦想:把重型血统的母马作为基本种血,与轻型马交配,产生中间型马;再与轻型马进行第二次交配,产生体育用马,这种马可以做盛装舞步,超越障碍;与国外成型的体育马横交,最终产生中国乘骑马。

“我国现有1000万匹马,如果把这个数字降至200万,并将马放到经济发达地区,生态和经济上的好处将凸现出来。”