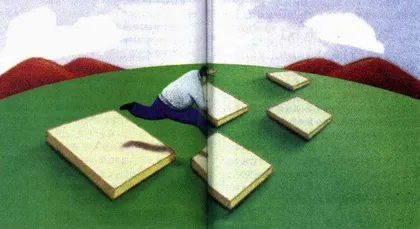

深度报道:立场的陷阱

作者:三联生活周刊(文 / 王珲 方真)

律师,不管是优秀律师还是差劲律师,碰到的很多问题是由于诱惑难以抵御所致——他们不能划清受理委托与成为合谋之间的界限

——艾伦·德肖微茨

为被告辩护,律师陷入泥潭

方傅根在等待着法庭的第二次判决。

时间冲淡了一些人的愤怒与同情,也消解了另一些人的鄙夷,除了方傅根和他的家人,没有多少人还在提起1998年9月关于一个律师的公案。

去年的9月21日,方傅根在自己的律师事务所内被公安机关带走,他被控涉嫌伪证。那个曾去会见当事人的北京通州公安分局看守所,竟成了他的拘留地。10月,11月,12月,1月,2月,3月,北京的空气污染治理,欧洲的统一货币启动,7岁女儿的寒假,一切照旧的春节都跟他没有任何关系,6个月的刑事拘禁,除了一扇高高在上的小窗,方傅根有的只是耻辱和痛苦。

让方傅根陷入泥潭的是一件发生在两年前的强奸案。1997年3月,一封匿名韩雷(原北京通州肉联加工厂打工妹李洁)的告状信,指控肉联厂厂长陈德印强奸。通州公安分局立案侦查后,陈德印在3月27日被捕。此时,刚从学院辞职的方傅根正踌躇满志地四处寻求案源。6月19日,他成为陈德印的辩护人。1万元的诉讼代理费,方傅根签下了自己独立办案以来的第一桩刑事案——也许是他的最后一个刑事案。

在19年无错案审理记录的通州人民法院看来,40岁的陈德印对一个20岁的打工妹所做的事情,无庸置疑是利用职权之便违反女方意志,方傅根却想为他的当事人做无罪辩护。是通奸?是诬告?他依据多方调查认定所谓强奸的“事实不清,证据不足、不实”,但一审结果判定陈德印有期徒刑4年。

对一位新律师而言,第一次辩护的失败算不了什么,陈德印上诉之后,方傅根于1997年11月二审中继续为其做辩护人,然而此时,变故发生了,一封未在一审中出示的撤诉信(受害人李洁于7月中旬寄给法庭)致使陈德印一案被发回重审。撤诉信的真实性成为执法者调查的重点,李洁、王振林(李洁的同乡)、郝晓东(陈德印的朋友)和陈军只(陈德印的家人)等一系列的人物被拘留,结果查出在审理陈德印强奸案的同时还上演着重金贿买、制造伪证的另一幕,而律师方傅根,则被认定是幕后策划人。

1999年3月,方傅根与其他几名同案犯一起,以包庇罪被判有期徒刑6个月,法庭更严厉的判定是,方傅根作为知法犯法的主犯,既不予以取保候审,也没有缓刑一说。

为自己辩护

1999年3月21日,方傅根刑满释放。他要面对的不仅是同行的猜测、女儿的不解以及各种模糊或肯定的议论,还有是否继续执业。7年苦读、6年执教,法律早已成为方傅根生存的意义,对一个32岁才放弃校园决定以律师为业的人来说,重新选择是困难的。方傅根说:“当一名好律师是自己多年的理想。”而现在,他甚至已经丧失了做人的尊严。

方傅根决定上诉。上诉的结果将如何,人们有不同的揣度。案情的复杂在于,每个人对事实的回忆都在改变着事实的真相,执法者与律师方更是各执一词。在厚厚的预审卷宗中,记录着陈军只等人对律师极为不利的证言——律师授意去找受害人,并说过“她不愿出庭最好”,“写封信撤诉得了”,“当花钱处就得花点钱”之类的话……令方傅根难以否认的事实是,1997年7月中旬受害人李洁在某市场被找到的那个周末,方傅根曾出现过,那封撤诉信就是这天炮制的,二三天后,拿了补偿金的李洁即从北京消失。

方傅根一再解释:他请陈军只等人帮助寻找李洁,只为说服李洁出庭质证;找到李洁时,陈军只请求方傅根过去,而新《刑法》明确规定,被告辩护律师会见受害人必须经法院的同意。当时周末的法院没人,事实恰恰是:“办案心切”的方傅根在回避李洁的情况下,与陈军只等人见了一面。没人能证明方傅根寻找李洁出庭质证的初衷,如何“在别人的操作下演化成做伪证的结果”;也没有人能证明方傅根出现在市场是为了什么……

通州法院相信,一个处于弱势地位且只有小学文化的外来妹,对后果的害怕,对法律的无知以及几千块钱的诱惑,写撤诉信是可能的,“但写撤诉信既不是她的真实想法,也不是她能想出来的”,据此推理,撤诉信的出台应是熟知法律漏洞的律师的主意。法院认为,“身为律师理应预见和认识到自己的行为的性质及后果”。方傅根对这种推论的反应是:“我感到心寒。”方傅根说,他的失策之处不仅在于他委托当事人的家属去找受害人——家属救人心切,还在于他过于轻信——因为陈军只等人说李洁后悔得直哭,在于他过于不慎重——以至于只身前往取证,在于他过于有同情心——相信自己当事人的无辜,在于他过于负责任——“甚至一张李洁写满爱情小诗句的贴墙纸被搜罗来作为证据”……方傅根说,很多事他完全可以不必去做,对经手的第一起案件的过分认真反倒让他“落入了陷阱”。

律师,就是一群惊弓之鸟

方傅根是北京市因涉嫌伪证被判刑的第一位律师。律师界哗然过后,对此也莫衷一是,两种矛盾的心态交织着:一方面,他们认为,只要言行受法律保护,律师就是要尽一切可能使证据朝着有利于自己当事人的方向发展——有时引导与提醒都是难免的,方傅根做律师的稚嫩之处就在于没有把握好引导与教唆之间微妙的度。有律师明确表示:“责任感和同情心是必要的,但分清法律与道德的界线更重要,清楚地知道后果并聪明地绕开它,才是律师的本事。”

与此同时,另一些律师还在为方傅根鸣不平。方傅根的辩护律师张耀军针对“出谋划策”之说反驳道:“让刑事案件的受害人写撤诉信,伎俩太低级,一个搞法律十几年的人不可能犯这种常识性错误,但面对被告人家属的咨询时,律师要就案件的各种可能性给出解答,这是律师服务的本职,至于他们按什么的意图去理解,律师左右得了吗?”

就方傅根一案,有一些律师提出的疑问是:“民事案中,原告与被告的律师地位对等;但在刑事案件中,被告的律师面对的却是执法者,一个是法律和委托人给予的权利,一个代表着国家机器,两者的权利对等吗?”1997年颁布的新《刑法》确立了一个专门针对律师的新罪名——辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪,有些律师针对这一条认为,西方法律明确律师为犯罪特定主体的罪名只有一个——泄露职业秘密罪,他们认为:“不以伪证、包庇之类的罪名来限定律师的职业权益,正是为了让处于特殊地位的律师与司法机关形成有效对抗,法律的公正才得以维护。”

一些律师认为,他们面临的执业风险,归根到底是由于有罪推定的传统观念在我国太根深蒂固,以至于执法者甚至民众总是把嫌疑者视为罪犯,把为他们辩护的律师视为一群依靠懂点知识为虎作伥的讼棍。全国律师维权委员会顾问、著名律师田文昌就方傅根一案接受记者采访时说:“不能轻信任何一方的说法,必须要有事实。律师去找被害人,如果基本事实是诬告,为恢复事实本来面目,这也只是手段错误而不是犯罪;如果事实是强奸,律师明知道是强奸还去唆使,这才构成犯罪。”

然而,也有批评的意见。一位参加过新《刑法》修定的法律专家指出,维护法律的尊严与公正在于在它面前的人人平等,为犯罪嫌疑人辩护的律师当然也要为自己的行为负法律责任。在原来人治社会里的那种同仇敌忾固然是为律师者的悲哀,时时站在嫌疑人的角度行事其实也是对律师这个法律所赋予位置的迷失,是对他们依仗的神圣法律的一种冒犯。

美国当代最著名的律师艾伦·德肖微茨每年在哈佛大学法学院的新生面前,总以训诫的口吻说着这样的话:“从统计数字上看,在你们之中最终受到刑事起诉的,比当刑事诉讼被告辩护律师的要多。”

德肖微茨是想告诉这些未来的律师们,他们并不是法律的化身,更不应该是娴熟的法律“窃贼”。然而他的话并没有妨碍有着75万执业律师的美国成为一个占全世界律师总量2/3的国家,被美国律师们奉为箴言的是这么两句话:“从委托人的角度来看,容易引起麻烦的律师要比安分守己的好,那些永远不出问题的律师可能是最差劲的律师”和“在美国,律师的臭名声与好名声一样值钱,如果不是更值钱的话”。

这显然又是一个陷阱,只不过这个陷阱更多是由律师们自己所掘就的。美国大法官沃伦·伯格早在1977年就讲过一句话,“我们正朝着一个被一群像蝗虫般饥饿的律师控制的社会前进”。20多年来,这句话一遍遍被言中,大法官悲伤地看到,“成功的律师有两种,一种是大家都看着是白的东西,经律师辩护,大家都同意那其实是黑的;一种大家都以为那是黑的,律师最终让大家信服那是白的,人们越来越崇尚这是个律师至上主义的时代,法律可悲地沦为一件玩具。”

与美国不同,我们对律师这个角色还存在着这样那样的警惕和戒备,需要指出的是,加入律师业的热情正从未有过地高涨。从1998年参加律师资格考试的人数来看,14万多人渴望涌入这个年收入可以高达几十万元的行业。因此,未雨绸缪地思考律师的位置与立场问题无疑是十分必要的。 律师咨询法律李洁法制