科索沃战争:昂贵的战争与廉价的人

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

我们悲伤地看到,使南联盟的大片领土被炸成焦土的空袭现在变得失去控制,并有旷日持久和炸毁所有城市的危险。

确切地说,外科手术式的空中打击正在演化成一场全面战争。二战期间曾两度沦为难民、并曾随父亲一起流亡到贝尔格莱德的奥尔布赖特宣布,北约的空袭将不得不以周计,而且为了“防止有19个成员国的北约输给一个较小国家”,或许派遣一支地面部队已经迫在眉睫。这显然超出了华盛顿的政治家和布鲁塞尔的军事计划人员3月24日前所设想的那种“有限空战”。

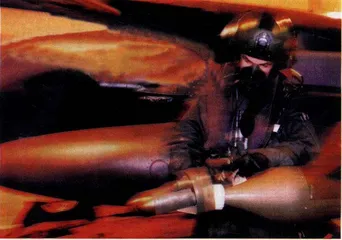

超出想象的是南联盟的抵抗能力。美国和它的盟友们不得不在17天里出动飞机3000多架次,倾泻了数千吨炸药和450枚巡航导弹,使用了除核武器之外的包括隐形飞机、放射弹头、集束炸弹在内的几乎所有先进武器,头一个星期轰炸的威力就超过整个海湾战争,是美国在广岛投下的原子弹威力的两倍。一家智囊机构——战略和国际问题研究中心告诉《芝加哥论坛报》,在北约空袭的头10天,美国已耗资大约5亿美元,包括损失一架价值4500万美元的F-117。

由于本次战争已不可能像海湾战争那样由富庶的阿拉伯国家和日本出钱,所以让克林顿费心的是,如此昂贵的战争费用能够让参众两院支持多久。一家名叫莱曼兄弟公司的商业银行已经估算出,如果按目前的节奏并在不派地面部队的情况下持续一个月,这场战争将耗资30亿美元。由经济学家约翰·卢埃林牵头起草的这份报告依据的是如下假设:30天的空袭每天发射30枚巡航导弹(每枚价值100万~200万美元),出动飞机150架次,投掷的每枚精确制导炸弹和空对地导弹价值6万~10万美元;损失20架飞机(每架平均价值3500万美元,不包括价值21亿美元的B-2轰炸机);投入3万兵力。报告还估计,安置科索沃阿族难民的开支可能相当于这个数字的4倍。

现代战争是昂贵的,因为它充满了高科技,而高科技的另一面是高杀伤力。不宣而战的北约盟军司令克拉克将军无疑是“幸运”的,他在这场战争中使用和毁灭的东西,数量之高,已经超过了1806年以1500发弹药打垮普鲁士军队的拿破仑所能想象的地步。“我们在选择惩罚目标时十分谨慎地努力确保财产和生命损失降低到最低限度,但尽管如此,统计法则在某些阶段可能会不利于我们,我们可能会出现技术缺陷。”克拉克将军这样安慰对北约飞机和高档导弹炸死南斯拉夫平民感到良心不安的西方民众,“我们正尽一切努力把平民伤亡数字降到最低,但我们无法避免所有风险。”据澳大利亚一家名叫“关怀”的人道主义组织不完全统计,两个星期之内,成为北约统计法则牺牲品的塞族和阿族平民已达300多人,是南联盟军人的10倍,受伤者也有3000多人。

然而截止到4月10日,北约只承认了两起这样的误伤:第一次是在4月6日复活节那轮最为猛烈的轰炸中,3枚导弹偏离原定目标600米,落在了贝尔格莱德以南200公里的小镇阿莱克西纳茨市中心的民房上,造成至少12人死亡,29人受伤;第二次发生在4月9日对科索沃首府普里什蒂纳的轰炸中,一枚“原本瞄准该市电话交换站”的炸弹击中了市内一个小居民区的数幢民房,弹着点偏离200~300米。北约发言人威尔比将“事故”解释为“罕见的武器导向技术失误或是南军方防空炮火干扰”,他强调说,北约对17轮空袭后南平民伤亡数字“一直如此之低感到满意”。受到鼓舞的北约将弹着点对准贝尔格莱德市中心,对准桥梁、铁路、机场、办公大楼、工厂、学校、医院、供暖设施,甚至科索沃省的一些风景区,然后是“宣传仇恨”和“传播谎言”的电台、电视台。北约的官员们一再试图让别人相信他们的道理:“我们知道炸桥可能会伤人,会给老百姓造成损失,但也给南联盟部队的调运和补给造成了更大的损失,这样才能减少塞军在科索沃的屠杀。”

他们至少已经说服了大多数的美国人。《华尔街日报》和NBC新闻网对美国公众的联合民意调查显示,当被问及“是否应加强或继续对南联盟进行打击”时,65%的人选择“YES”。这个比例比发动空袭前增长了至少10个百分点。更让克林顿政府兴奋的是,73%的被调查者认为,如果派地面部队参战是解决危机的惟一途径,那么他们将表示支持。

这个事实只能说明,美国人越来越沉湎于充当世界警察的“道义快感”。刚刚获得奥斯卡大奖的《拯救大兵瑞恩》让他们相信,人道主义可以通过战争获得灿烂的彰显。为了救回被南斯拉夫人击落的F-117飞行员,美军1小时之内即派出了一支由6架特殊装备的直升机和150名特种部队官兵组成的救援小组,深入到贝尔格莱德西北35英里的腹地,接下来的7个小时里,美国防部长、参谋长联席会议主席、国家安全顾问,甚至总统一直焦急地等待着北约最高司令克拉克打来十几个电话通报最新情况。这种比电影更具戏剧性的充满人道主义光芒的对生命的珍惜与“拯救”的大获全胜是如此的令人亢奋和肃然起敬,以至于越来越多的美国人因此可以心甘情愿地听凭政府用税收大量购买军火,可以容忍派出救援的一架直升机带着50名美国士兵葬身火海,可以放任大兵们对南斯拉夫的城市狂轰滥炸,仅仅因为政客和电视主持人告诉他们塞族人正在对阿族人进行种族清洗。

而对于被炸弹包围的南斯拉夫人来说,除了投降之外的出路似乎只有两条:逃难和自愿充当“人盾”。阿族人以每小时1500人的速度逃离家园,无处藏身的塞族人则留下来,在胸前挂上纸靶子,手拉手地涌向大桥和城市中心广场。前仆后继地献出生命,这恐怕是任何一个不甘屈服的弱小民族在实力悬殊的外辱面前惟一的一件真正具备威力的武器。

4月5日的《时代》周刊刊登的一篇署名文章将这场战争视为“克林顿主义”的杀青之作:美国在世界上的“最大战略挑战”不再是对付俄罗斯、中国和德国,不再是贸易问题或约束核武器生产,而是维护驾驭世界上一切“小题大作式战争”的信誉。克林顿政府掀起这次战争无疑是为了保护它的如下需要:在它扬言要轰炸的时候人们要把它的话当真。文章写道:“这种信誉的保护变得比保护平民的生命安全更为重要。”

当然,克林顿主义者需要列出种种听上去令人满意的道德理由。据说这是一场为人道主义目的而发动的战争,克林顿和北约各国外长宣称:“在21世纪的门槛上,欧洲不能容忍其内部的一场人道主义灾难。”但是,我们都知道人道主义援助所包括的一切:食品、医疗供应、医生和护士、援救工作人员、临时避难所等等,而不是投掷炸弹和发射导弹。克林顿和他的盟友们显然正在告诉北约19国的人民,他们正在参与从事一件具有跨时代意义的事业:打一场历史上从未有过的为人道主义目的的战争。为了这一“伟大实验”的成功,金钱无疑是无足轻重的,人的生命同样不足道哉。

“全欧洲的灯光都要灭了。”1914年,英德两国正式开战的那个晚上,英国外相葛雷望着伦敦的点点灯光悲叹。今天的贝尔格莱德依旧灯火通明,将生死置于度外的南斯拉夫人取消了灯火管制,任由美国人、英国人和法国人轰炸。但是,如果没有人能阻止这场真正的人道主义灾难“实验”,不仅贝尔格莱德,全欧洲的灯光恐怕迟早都要灭了。

(除署名外,图片均来自本刊资料)

战后的残骸